L’art canon des Romains s’expose à Lyon

Groupe statuaire d’Oreste et Pylade (détail), d’après un original attribué à Stéphanos de l’atelier de Pasiteles. Ier siècle de notre ère. Paris, musée du Louvre. © Grand- Palais RMN (musée du Louvre), Hervé Lewandowski, SP

En 1975 s’ouvrait, sur les pentes de la colline de Fourvière à deux pas des vestiges du théâtre et de l’odéon, le musée gallo‑romain de Lyon. Pour fêter ses cinquante ans, l’établissement, devenu Lugdunum – Musée & Théâtres romains, explore le rapport des Romains à l’art et au patrimoine. Plus d’une centaine d’œuvres viennent montrer la grande diversité des savoir-faire, des contextes d’exposition et des usages d’un art trop souvent placé dans l’ombre de la Grèce. Entretien avec Claire Iselin, directrice du musée, et Emmanuelle Rosso, professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du monde romain à Sorbonne Université, co-commissaire scientifique.

Propos recueillis par Alice Tillier-Chevallier

Le choix d’une thématique artistique pour cette exposition-jubilé s’est-il imposé comme une évidence ?

Claire Iselin : En tant que musée d’histoire, d’archéologie et de société, nous trouvons important de faire le lien entre le passé et le présent, de poser des questions en résonance avec le monde contemporain. Le 50e anniversaire du musée et, au-delà, le sujet de la place tenue par les musées dans nos sociétés actuelles, nous a conduits à interroger le rapport que les Romains entretenaient avec l’art et le patrimoine. L’exposition aborde plusieurs points – sans que l’on ait d’ailleurs toutes les réponses ! – : qu’est-ce qu’une œuvre d’art à cette période ? l’art est-il accessible à tous ? quel est le statut des artistes ? Nous avons souhaité aller un peu plus loin encore pour évoquer le processus de patrimonialisation, si caractéristique de nos sociétés contemporaines occidentales qui ne cessent de restaurer et cherchent à donner accès à leur héritage à un public le plus large possible.

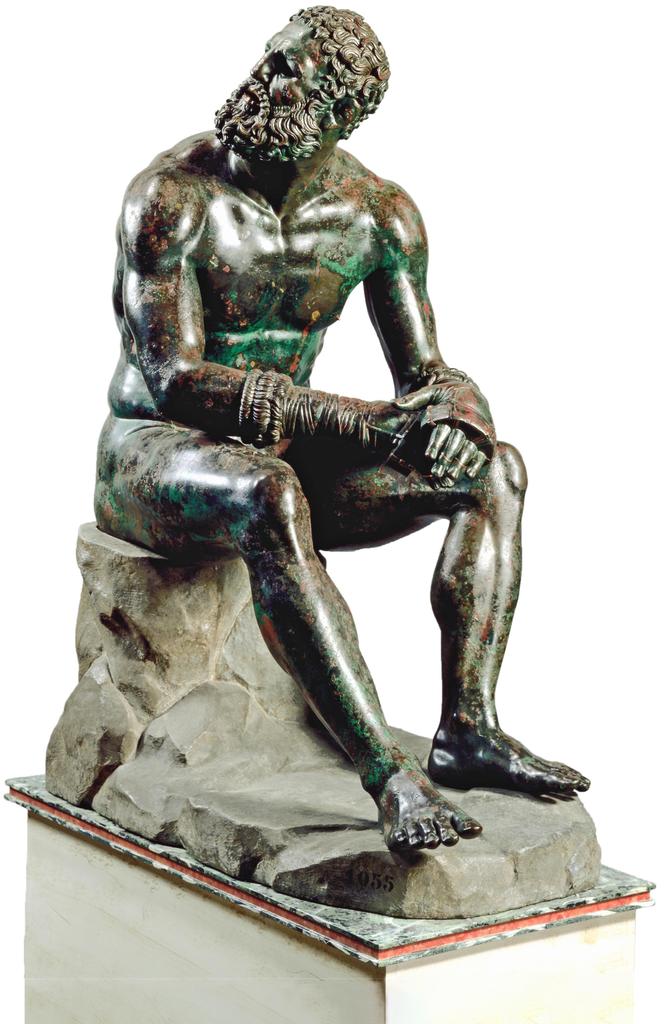

Pugiliste des thermes. Moulage d’une statue en bronze grecque datée de la seconde moitié du IVe siècle avant notre ère et attribuée à Lysippe. Rome, musée national romain. © Lorenzo De Masi

Questions d’art

L’exposition vise-t-elle à réhabiliter l’art romain, souvent considéré comme une pâle copie de l’art grec ?

C. I. : Si cet aspect ne faisait pas partie de notre questionnement initial, il a en effet rapidement émergé lors des travaux scientifiques ! L’idée est largement répandue : les Romains se seraient contentés de copier l’art grec et n’auraient été que des intermédiaires, nous permettant de connaître des œuvres grecques perdues. En réalité – et c’est ce que nous cherchons à montrer dans l’exposition –, l’art romain est beaucoup plus subtil qu’on ne le pense. D’autant que les matériaux sont souvent différents : copier un bronze grec pour en faire une statue en marbre nécessite un grand savoir-faire ; cette transposition est davantage qu’une copie pure et simple. Ces transferts se font d’ailleurs d’un art à l’autre, y compris dans la peinture ou l’orfèvrerie.

Emmanuelle Rosso : C’est vrai que l’art romain a longtemps été le parent pauvre de l’Antiquité, considéré uniquement comme un héritage de l’art grec. Ce jugement n’est, en soi, pas étonnant : il correspond aux sources elles-mêmes ! Dans les textes, les Romains n’ont de cesse d’exprimer leur admiration pour la culture grecque qu’ils présentent comme indépassable. Ils adoptent une posture d’héritiers, non de créateurs. Mais dans les faits, leur réappropriation est active : ils ont adapté, réinventé.

Enduit peint aux xenia (cadeaux d’hospitalité). Le tableau à volets est suspendu par un ruban sur un fond rouge, surmonté d’un cygne et rempli de diverses victuailles (volailles, fruits, lapins, etc.), cadeaux de bienvenue de l’hôte à l’étranger qu’il reçoit. Peinture murale du 4e style pompéien. 50-70 de notre ère. Lugdunum – Musée & Théâtres romains. © Métropole de Lyon, Louison Desforêts

Dans la tête d’une Amazone polychrome

Découverte à Herculanum en 2006, cette tête de femme (peut-être une Amazone), copiée d’un original grec, doit à l’éruption du Vésuve d’avoir conservé son exceptionnelle polychromie (cheveux, sourcils, yeux). À rebours de l’image communément répandue d’une Antiquité très blanche, l’art romain était fort coloré. Le goût pour les teintes plus vives ou plus fondues a varié suivant les époques : une même œuvre a pu ainsi avoir plusieurs rendus, comme en témoignent d’autres copies de cette même tête marquées, dans les plis ou les interstices, de traces de coloris différents.

Tête de femme avec traces de polychromie. Fin du Ier siècle avant notre ère – début du Ier siècle de notre ère. Parc archéologique d’Herculanum. © Ministero della Cultura, parco archeologico di Ercolano

Ce que nous considérons comme de l’art aujourd’hui l’était-il à leurs yeux ?

C. I. : Quand nous parlons d’art, nous pensons aux beaux-arts, autrement dit aux arts plastiques. Les Romains distinguaient le savoir intellectuel de l’habileté manuelle. En haut de leur hiérarchie, se trouvaient donc les arts libéraux, perçus comme les plus nobles, parmi lesquels la musique ou l’astronomie. Ceux que nous envisageons comme des artistes étaient plutôt vus comme des artisans et, de fait, ils demeurent peu connus : ils n’ont quasiment jamais signé leurs pièces. Au nombre des arts plastiques, trois étaient plus valorisés que les autres : la statuaire, la peinture de chevalet (qui ne nous est parvenue qu’à travers des réinterprétations dans des fresques ou des pavements en mosaïque) et, enfin, l’orfèvrerie et la glyptique – cet art de la gravure des pierres fines.

E. R. : Nous évoquons au début de l’exposition cette question de la conception des arts chez les Romains, notamment grâce aux Muses qui en sont les protectrices. Le reste du parcours traite de ce que nous, contemporains, considérons comme de l’art. Nous incluons par exemple les mosaïques, pour lesquelles les Romains paraissent particulièrement doués. Et pourtant les sources antiques n’accordent pas beaucoup d’importance à ce savoir-faire-là. De manière générale, peu de textes romains conservés – mis à part ceux de Pline – théorisent l’art. Il faut donc rester très modeste dans notre capacité à approcher la conception qui était la leur.

Groupe d’Eiréné et Ploutos (la Paix et la Richesse). D’après une statue en bronze réalisée par le sculpteur grec Kefisodotos l’Ancien, père de Praxitèle, pour l’Agora d’Athènes ? Fin du Ier siècle de notre ère. Fondation Torlonia, villa Albani, inv. MT 290. © Fondazione Torlonia, Lorenzo De Masi

N’y a-t-il pas quelques « canons », terme sur lequel joue le titre de cette exposition ?

E. R. : Nous avons en effet exploité le double sens du mot : d’une part, ce qui est valorisé d’un point de vue esthétique ; de l’autre, l’idée de règle, de mesure et de modèle esthétique. Dans cette deuxième acception, le canon, pour les Romains, c’est sans équivoque l’art de l’époque classique, des Ve et IVe siècles avant notre ère. À leurs yeux, quelques noms sont placés au sommet : Polyclète, Praxitèle, Lysippe, pour les sculpteurs, Apelle, Parrhasios, Nicias pour les peintres, Mentor, pour les ciseleurs… Il est frappant de constater que les Romains qui, en conquérant la Grèce, ont vu et aimé le foisonnement de plusieurs siècles de grécité, n’ont finalement conservé comme modèles de référence qu’un nombre d’artistes assez réduit.

Miroir du trésor de Boscoréale figurant Léda, reine de Sparte, poursuivie par Jupiter métamorphosé en cygne. 25 avant notre ère – 50 de notre ère. Paris, musée du Louvre. © Grand-Palais RMN (musée du Louvre), Hervé Lewandowski, SP

Regards sur l’art

Si ces œuvres grecques ont afflué à Rome, c’est à la suite de véritables pillages…

E. R. : Le terme de pillage n’est pas illégitime, mais il faut le nuancer. Certes, l’appropriation des œuvres grecques est un acte violent, mais elle s’intègre dans un droit de la guerre très encadré : à partir du moment où la guerre en question est jugée légitime, le butin l’est lui aussi. Il ne s’agit en aucun cas pour les soldats de se servir à des fins personnelles. De fait, entre la fin du IIIe siècle avant notre ère et la fin du Ier siècle de notre ère, chaque période de conquête – de la Grèce d’abord, puis des royaumes hellénistiques – chaque triomphe amènent à Rome des milliers d’œuvres d’art. Ce transfert est très organisé : des inventaires sont dressés, des sélections opérées, auxquelles le général victorieux prend lui-même part.

C. I. : Les œuvres rejoignent alors les monuments publics de Rome. Certaines intègrent des sanctuaires construits par les triomphateurs et constituent des offrandes aux divinités protectrices, d’autres viennent orner le forum, les théâtres, les thermes, les jardins, les portiques, les galeries couvertes… Elles ne rejoignent donc pas les musées pour offrir aux visiteurs une jouissance esthétique comme à l’époque moderne et contemporaine, mais elles sont exposées au public et jouent un rôle à la fois politique et religieux.

La Rome antique en plan-relief

Grand Prix de Rome en 1900, l’architecte Paul Bigot choisit de réaliser ce plan-relief dans le cadre de ses « envois de Rome » – le travail issu de son séjour italien à l’Académie de France – pour mieux remettre les œuvres antiques dans leur contexte. Il s’y consacre de nombreuses années, réalisant plusieurs versions en plâtre dans différents formats – la plus grande représentant les 3/5e de Rome sur plus de 70 m2. Entre 1923 et 1932, Christofle décline la maquette en bronze doré à l’échelle 1/400e. Vingt plaques de cette œuvre, qui appartient aux collections de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et de Sorbonne Université, ont été restaurées pour l’exposition. Présentées pour la première fois au public, elles donnent à voir la partie occidentale de la ville, autour du Champ de Mars où se déroulaient les triomphes. Un dispositif numérique vient en regard pour mieux comprendre l’insertion des œuvres dans la ville.

Maquette du plan de Rome : moulage par galvanoplastie d’une partie (20 plaques) de la maquette du plan de la Rome antique (IVe siècle), conçue par Paul Bigot entre 1900 et 1942, réalisation de l’orfèvre Christofle. © Cyrille Galinand, université Paris I Panthéon-Sorbonne

Ces œuvres sont-elles parfois présentées dans un contexte privé ?

E. R. : Les originaux les plus célèbres sont réservés, en principe, aux monuments publics. Mais leur afflux contribue à développer chez les Romains, notamment chez les plus aisés, le goût de l’art grec. Il conduit au développement d’un marché de l’art privé. Les riches Romains se mettent à importer soit des originaux anciens mais moins renommés que les premières pièces arrivées à Rome, soit des œuvres « à la manière de », voire des faux – les sources antiques attestent bien de leur existence –, soit des copies vendues comme telles ; celles-ci sont très appréciées parce qu’elles sont le reflet fidèle des œuvres originales sur le plan formel. Ces copies sont parfois produites en grand nombre : nous disposons pour certaines de séries très fournies.

Au-delà des élites, sait-on quel rapport le peuple entretenait avec cet art ?

C. I. : Le peuple est lui aussi en contact avec les œuvres grecques présentées dans l’espace public, il est donc également amené à éduquer son regard. Au-delà des grandes pièces, l’art grec se diffuse très largement, à Rome comme dans les provinces, à travers des déclinaisons de certains motifs ou figures dans de multiples formats ou supports. À titre d’exemple, on retrouve d’innombrables Aphrodite/Vénus à la fois sous forme de petites statuettes d’argile, d’intailles, de monnaies, de vaisselles… Les variantes peuvent être nombreuses, la fidélité à l’original plus ou moins grande.

Vénus/Aphrodite accroupie, fin du Ier siècle de notre ère, d’après un original de Doidalsas de Bithynie du milieu du IIIe siècle avant notre ère. Musées du Vatican. © Governatorato dello S.C.V. Direzione dei musei vaticani, tutti i diritti riservati

Remplois et restaurations

L’art de la cité de Lugdunum occupe-t-il une place de choix dans l’exposition ?

C. I. : Nous présentons ainsi une « tête de Cybèle » qui ornait le théâtre de Lyon et qui, d’après les études en cours, pourrait être plutôt une sirène ou un génie. Sa reprise récente a révélé de beaux restes de polychromie et des traces de restauration qui remontent à l’Antiquité, sous la forme notamment d’agrafes. Nous avons aussi tenu à valoriser l’odéon grâce à une restitution numérique réalisée par Théoriz, studio créatif du Pôle Pixel, qui montre les décors de marbre et la statuaire en place. Des éléments en pierre, qui ont fait l’objet de remploi à Lyon au début du Moyen Âge, sont également exposés : un bloc prêté par le musée du Louvre qui offre d’un côté des divinités romaines, de l’autre une inscription funéraire paléochrétienne ; une pièce perforée issue du système du velum du théâtre, transformée en cuve funéraire au sein de la nécropole paléochrétienne ; une statue brisée retrouvée dans les fours à chaux installés sur le site des théâtres et destinée à la fabrication de mortier…

Pinax (tableau) aux amours. Ier siècle avant notre ère. Parc archéologique d’Herculanum. © Ministero della Cultura, parco archeologico di Ercolano

Plonger dans la Lugdunum du IIe siècle

En parallèle de l’exposition, Lugdunum – Musée & Théâtres romains lance « Explore Lyon antique », un ensemble de dispositifs appuyés sur la reconstitution numérique de la capitale des Gaules au IIe siècle : visite virtuelle en réalité augmentée via une web app (théâtre, odéon, fontaine monumentale), visite commentée avec casque de réalité virtuelle, chasse au trésor (géocaching), maquette tactile sur le site des théâtres romains, mais aussi nouveaux panneaux présentant une restitution des vestiges présents sous les yeux des visiteurs…

Vous évoquez des restaurations, du remploi… Ce sont là deux démarches inverses. Les Romains considéraient-ils déjà l’art du passé comme un patrimoine ?

E. R. : Toute une section de l’exposition s’intéresse précisément aux destins très contrastés de ces œuvres après la fin du paganisme, à partir du moment où le christianisme devient religion officielle au IVe siècle. Certaines sont restées intactes, parce qu’elles recelaient une valeur culturelle qui les dépassait : elles sont devenues des symboles d’une puissance et d’un passé prestigieux et des chefs-d’œuvre esthétiques. Celles qui ornaient les espaces religieux ont pu être déplacées vers des lieux publics profanes, comme les forums ou les thermes, où elles ont revêtu un sens uniquement culturel et politique ; d’autres, moins célèbres, ont pu être détruites ou remployées. De nombreuses pierres gravées antiques ont par exemple été réutilisées au sein d’objets liturgiques chrétiens. Ce remploi s’explique sans doute par le prestige associé à l’ancienneté et à la préciosité du matériau (sardoine, émeraude, cristal de roche). Les figures antiques sont parfois réinterprétées et se voient tout bonnement attribuer le nom d’un saint, alors même qu’elles représentaient un empereur romain païen.

C. I. : Cette patrimonialisation est défendue par certains auteurs chrétiens qui considèrent qu’il faut conserver la mémoire du polythéisme : à leurs yeux, les œuvres du passé doivent demeurer mais en étant désacralisées. C’est ainsi que le reliquaire dit de Pépin, au sein du trésor de l’église de Sainte-Foy-de-Conques, comprend une intaille romaine représentant… Apollon !

Groupe statuaire d’Oreste et Pylade, d’après un original attribué à Stéphanos de l’atelier de Pasiteles. Ier siècle de notre ère. Paris, musée du Louvre. © Grand- Palais RMN (musée du Louvre), Hervé Lewandowski, SP

« C’est canon. L’art chez les Romains », jusqu’au 7 juin 2026 à Lugdunum – Musée & Théâtres romains, 17 rue Cléberg, 69005 Lyon. Tél. 04 72 38 49 30 et https://lugdunum.grandlyon.com