Prix de Rome, professeur aux Beaux-Arts, académicien, commandeur de la Légion d’honneur… Né sous le Second Empire, la même année que Bonnard, et disparu en 1944, André Devambez cumula tous les honneurs. Seul lui fut refusé celui de la postérité. Aujourd’hui largement méconnu du grand public, cet artiste éminemment sympathique à l’imagination débordante et à l’humour débridé sort enfin des limbes à l’occasion d’une ambitieuse rétrospective. Après une première étape rennaise, s’ouvre à Paris une grande rétrospective de son œuvre. Entretien avec ses commissaires, Guillaume Kazerouni, responsable des collections d’art ancien au musée des Beaux-Arts de Rennes, et Maïté Metz, conservatrice du patrimoine au Petit Palais.

Propos recueillis par Olivier Paze-Mazzi

Comment ce projet d’exposition est-il né ?

Guillaume Kazerouni : André Devambez est un artiste que j’apprécie depuis longtemps pour son humour très original qui vous donne immédiatement le sourire. C’est à la galerie Arnaud Charvet, située à l’époque rue Sainte-Anne à Paris, que j’ai découvert son travail pour la première fois. Lorsque je suis arrivé à Rennes, j’ai rapidement souhaité enrichir les collections du musée des Beaux-Arts d’une œuvre de l’artiste. En 2014 j’ai eu le plaisir de pouvoir obtenir du Centre national des arts plastiques (Cnap) le dépôt d’un de ses chefs-d’œuvre : la grande toile de L’Exposition internationale de 1937, que je connaissais grâce à la version réduite de Carnavalet. J’ai dès lors lentement mûri le projet de consacrer à Devambez une exposition monographique, encouragé par les directeurs successifs du musée de Rennes, Anne Dary et Jean-Roch Bouiller. J’ai fait appel à deux universitaires chevronnés, Laurent Houssais et Catherine Meneux, afin d’assurer le suivi scientifique des recherches et la codirection du catalogue que nous avons dès le départ conçu comme un ouvrage de référence sur l’artiste. Michel Ménégoz, le spécialiste de Devambez, a rapidement rejoint la petite équipe, qu’il faut grandement remercier pour l’immense travail de recherche mené dans ce difficile contexte de pandémie. Le sujet étant très parisien, j’ai contacté Christophe Leribault, alors directeur du Petit Palais, qui a tout de suite accepté de lui ouvrir ses portes pour une seconde étape parisienne. Les vastes espaces du musée vont permettre d’accueillir plusieurs tableaux importants, ainsi que des affiches que nous n’avons pu avoir à Rennes tant en raison de leurs dimensions que des décalages d’expositions liés à la pandémie.

Pourriez-vous retracer brièvement la fortune critique de cet artiste aujourd’hui méconnu ?

Maïté Metz : L’enjeu de l’exposition est de faire connaître au public d’aujourd’hui, ignorant tout de Devambez, une personnalité qui connut pourtant la renommée de son vivant. Dans l’édition du Larousse de 1930, l’entrée de l’artiste précise par exemple qu’il est « célèbre, voire populaire, et tant par sa participation régulière au Salon que par une intensive production de tableautins de genre ». Il y expose régulièrement, ainsi que dans les galeries les plus réputées de Paris (notamment chez Georges Petit). De nombreux critiques contemporains louent ses qualités d’observation et d’humoriste. Outre son activité très diversifiée qui témoigne d’une grande habileté à accroître sa notoriété –, qu’il s’agisse des sujets, des formats, de ses collaborations pour l’illustration, la presse ou la publicité – il reçoit de son vivant tous les honneurs, dont celui d’académicien, qui couronne sa carrière en 1929. Un an après sa mort en 1944, l’exposition rétrospective de l’École des beaux-arts lui rend un dernier hommage avant une phase d’oubli.

G.K. : Devambez a été oublié après-guerre, ou du moins mis de côté, comme beaucoup d’artistes de son temps. Il a cependant toujours été recherché par les collectionneurs. La donation au musée de Beauvais, consentie par sa fille à la fin des années 1980, est venue ranimer son souvenir. Une exposition a été organisée en 1988, soutenue par le travail universitaire de Michel Ménégoz, qui s’est plongé dans les archives de l’artiste. Le marché de l’art s’est ensuite peu à peu emparé de son œuvre ; la galerie Antoine Laurentin est la première à lui avoir consacré un catalogue, suivie de la galerie Fabienne Fiacre. Je crois que de nombreuses personnes dans le monde de la culture possèdent des Devambez, car il s’agit d’une peinture séduisante et jusqu’à présent plutôt abordable. Longtemps, le monde dépeint par Devambez fut celui de nos parents ou grands-parents. Il est désormais celui de nos arrière-grands-parents, un Paris évanoui dont nous pouvons parfois être un peu nostalgiques, ce qui favorise, je crois, la redécouverte de l’artiste. J’ajoute que le retour en force de la peinture figurative contemporaine ces dernières décennies et l’engouement sans cesse grandissant pour le monde de l’illustration ne peuvent que favoriser la redécouverte d’un artiste tel que Devambez.

Quel regard Devambez porte-t-il justement sur ce qui constitue alors la modernité ?

M.M. : On peut vraiment considérer qu’il manifeste une forme de fascination pour tout ce qui relève des transports modernes. Membre du très select Automobile-Club de France, il se passionne pour les avions et se rend sur différents aérodromes pour photographier ou dessiner les nouveaux modèles. On constate une précision presque maniaque dans sa manière de rendre compte, de la façon la plus exacte possible, de toutes ces inventions techniques. L’ensemble décoratif de l’ambassade de France à Vienne témoigne à cet égard de l’originalité de son approche. Après la Première Guerre mondiale, il délaisse ce type de sujets, non pas tant parce qu’il aurait développé une sorte de vision désenchantée de cette même modernité, que parce qu’il souffre d’une blessure importante à la jambe ne lui permettant plus de tels déplacements sur le terrain. Il s’oriente alors vers la production de ses fameux « Tout-Petits », les portraits, et des vues d’une veine onirique accrue.

L’artiste a-t-il noué des liens avec les avant-gardes de son temps ?

M.M. : On ne peut pas dire que Devambez soit particulièrement proche de la tendance avant-gardiste du début du XXe siècle. Par son ascendance familiale, il s’inscrit dans une conception artisanale du « métier » d’artiste (même s’il faut rappeler que la galerie Devambez, tenue par son père, accueille l’Exposition de peinture moderne organisée par Paul Guillaume en 1920, considérée comme un tournant de l’art moderne). Le parcours d’André Devambez, bien qu’empruntant les voies très diversifiées du touche-à-tout, reste parfaitement académique. Sa pratique, tournée vers les maîtres anciens, ne s’éloigne jamais de la figuration, et les innovations qu’il propose sont davantage liées à des questions de cadrage ou d’échelle qu’à de profondes ruptures esthétiques. Son enseignement semble délaisser les tendances modernes au profit de la valorisation d’un savoir-faire classique, dont le bel ouvrage doit sans cesse être remis sur le métier.

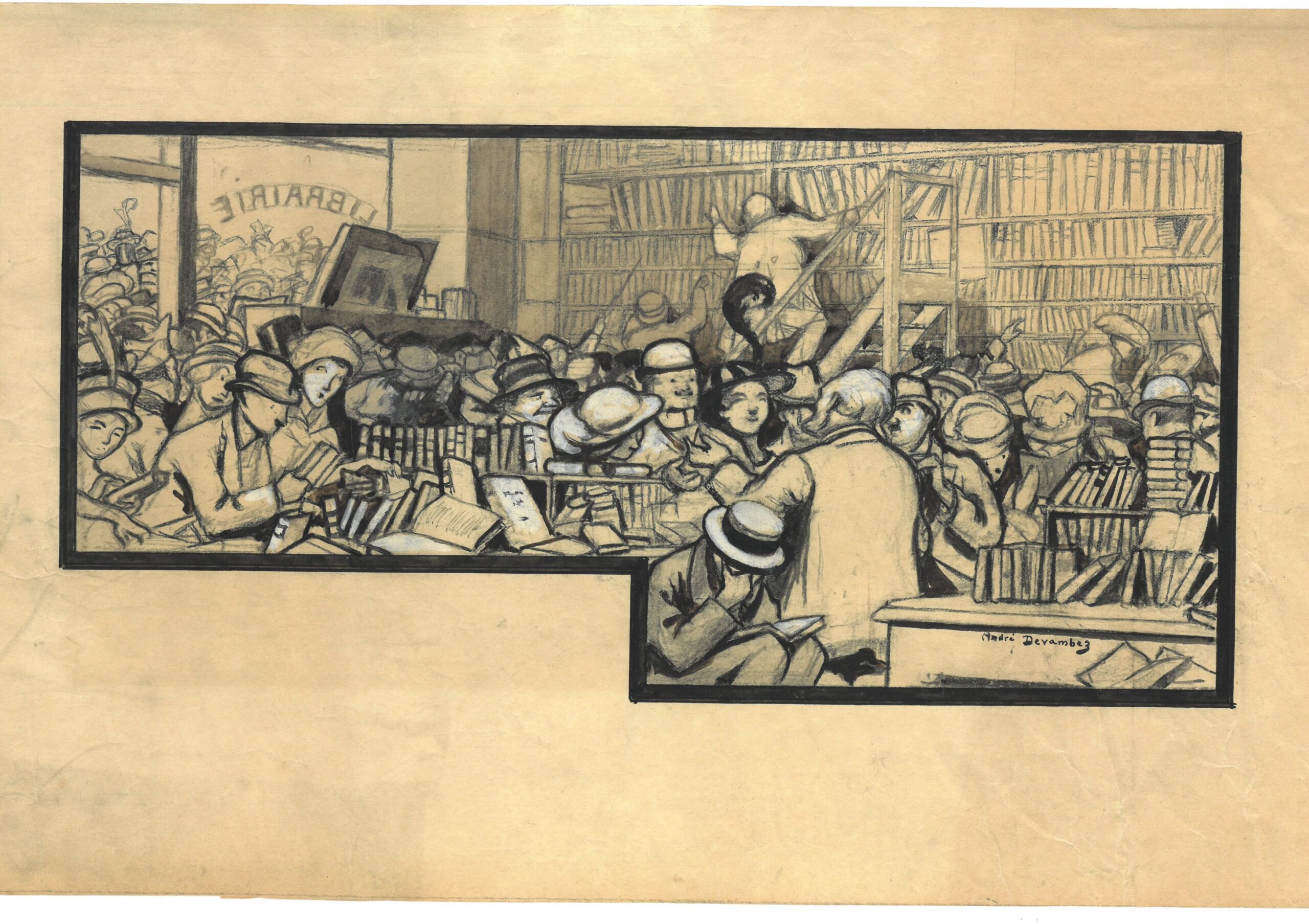

G.K. : Cette question de la modernité ne se pose plus vraiment aujourd’hui. Nous ne sommes plus au XXe siècle, il ne s’agit plus de déterminer de manière un peu simpliste si un artiste était conservateur ou avant-gardiste. Dans l’exposition, nous avons justement refusé d’envisager Devambez à travers ce seul prisme. Nous voulions vraiment l’inscrire dans son temps, montrer que cet artiste original n’est absolument pas une figure isolée, mais est au contraire significatif de l’art du début du XXe siècle. C’est ce qu’il faut retenir. Son travail d’illustrateur s’inscrit ainsi dans une époque qui reconsidère complètement cette activité. L’illustration s’impose alors comme un genre à part entière ; elle devient, par sa diffusion, particulièrement importante pour les artistes. On observe même une influence parfois inversée du monde de l’illustration vers celui de la peinture.

Quel rapport Devambez entretient-il avec la commande publique ?

M.M. : Il reçoit quelques commandes de l’État, telles que les décors de la salle du Conseil de la Sorbonne ou de l’ambassade de France à Vienne ; dans le domaine du portrait, celui de Philippe Pétain, maréchal de France en 1931 ; et L’Exposition internationale de 1937 vue du deuxième étage de la tour Eiffel. Il bénéficie surtout d’achats de la part de l’administration des Beaux-Arts, à commencer par son envoi de Rome, La Conversion de Marie Madeleine, en 1898, et d’autres achats au Salon, tels que L’Amphithéâtre au concert Colonne, ou encore L’Attente en 1937, qui rejoint le musée de Versailles afin de constituer les premières collections muséales dédiées à la Commune. Si ces commandes ou achats officiels assoient sa position d’artiste reconnu, l’essentiel de ses ventes est issu de son réseau de proches et de collectionneurs fidèles.

Comment définiriez-vous sa personnalité ?

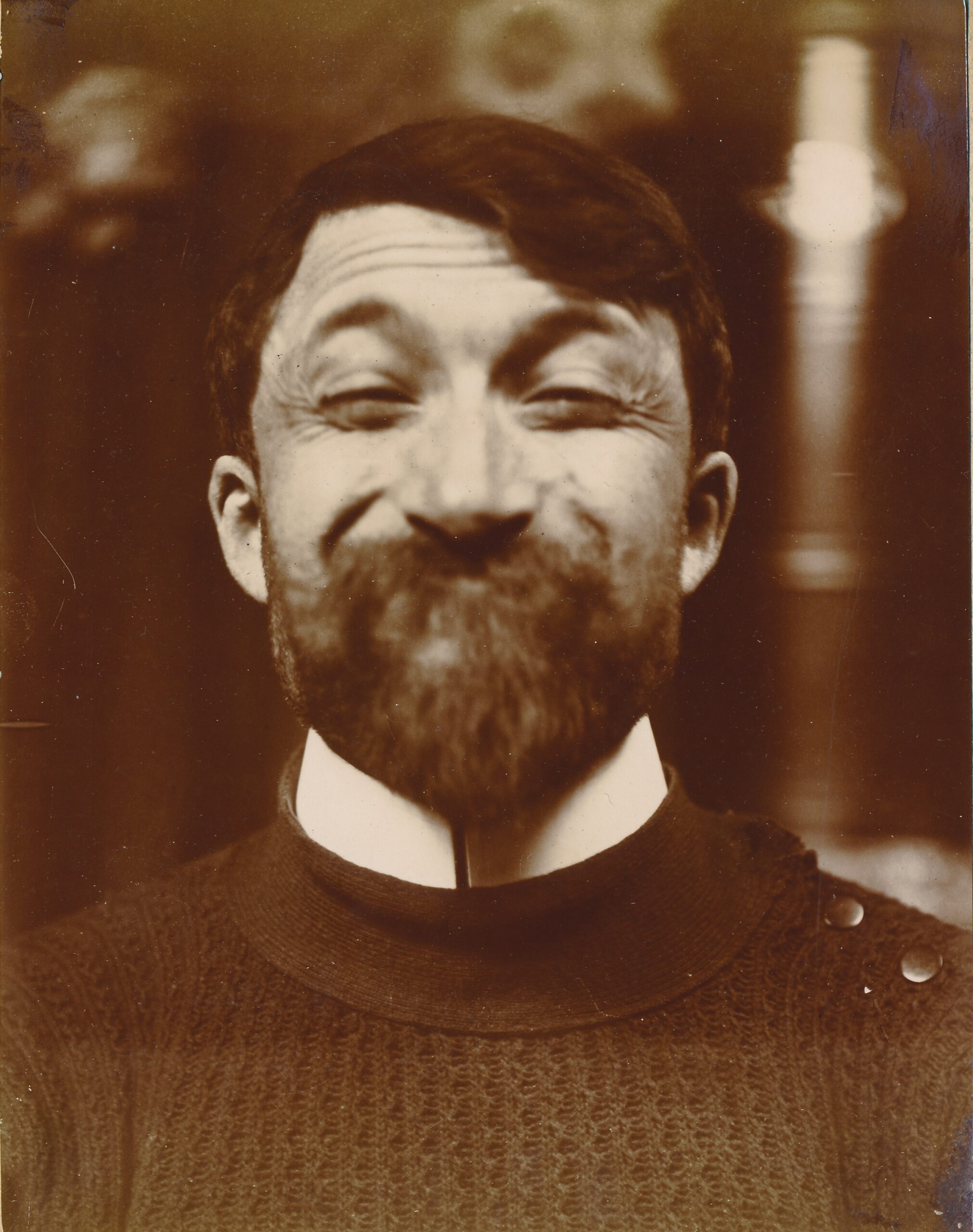

M.M. : Je crois que tous les collectionneurs que nous avons rencontrés, les amateurs inconditionnels, et toutes les parties prenantes de l’exposition sont unanimes à propos de cette figure extrêmement attachante. Son portrait faisant la grimace trône en ouverture de nos deux expositions, et ça n’est pas un hasard. Sa modestie jubilatoire, celle d’un farouche travailleur qui ne se prend pas au sérieux, ne peut qu’emporter l’adhésion. C’est un artiste qui inspire le respect et l’admiration par la fécondité d’un travail acharné et très varié, mais qui suscite aussi une gaieté tout à fait bienvenue ! Il faut insister sur l’étendue du spectre qu’il déploie, puisqu’il se permet le grand écart entre la peinture d’histoire et le livre illustré pour enfants, par exemple. Il oscille constamment entre le peintre au métier assuré et l’illustrateur débordant d’humour et de fantaisie. Une de mes orientations pour l’exposition était de l’aborder sous l’angle de l’expression oxymorique « serio ludere » (s’amuser sérieusement) : c’est quelqu’un qui traite des sujets de façon sérieuse tout en s’amusant. Il y a constamment deux facettes dans son œuvre : le grave et le léger. C’est là toute la richesse de cette personnalité très atypique et inclassable, tout à fait passionnante !

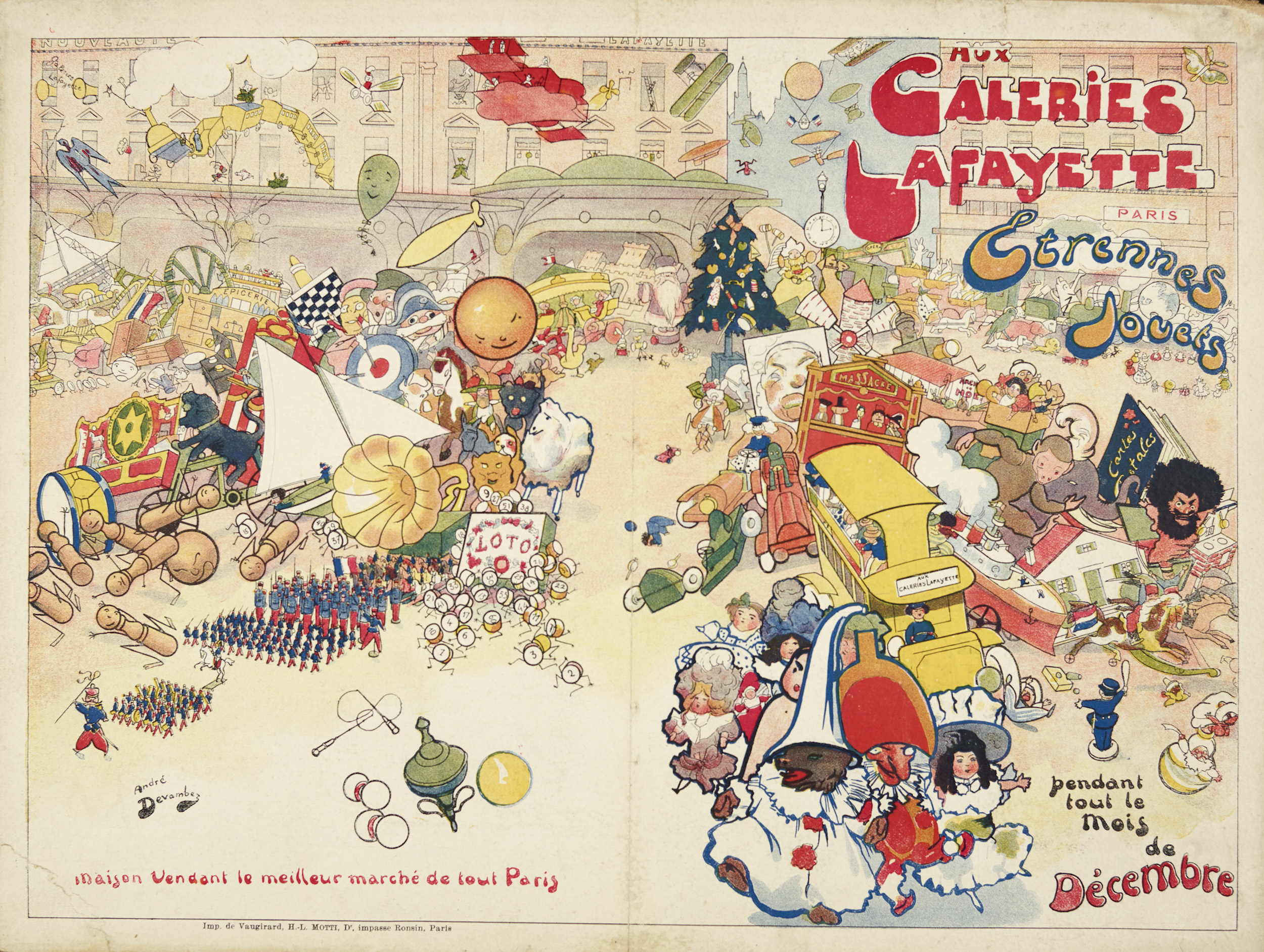

G.K. : Je vais être un peu subjectif, mais Devambez, aussi bien à travers son œuvre que sa vie, m’apparaît d’abord comme un homme éminemment sympathique ! Sa vie et les images qu’il en a laissé respirent le bonheur et donnent souvent le sourire aux visiteurs de l’exposition. C’est déjà beaucoup ! Devambez est aussi un père de famille amoureux de ses enfants. Il les prend souvent comme modèles, ce qui explique pourquoi nous les rencontrons dans tout son œuvre. Ce rapport si chaleureux à l’enfance trouve un écho particulier dans une époque qui voit le développement des produits destinés à la jeunesse. Devambez y contribuera largement, par son album pionnier intitulé Auguste a mauvais caractère, sa promotion de la Phosphatine Falières ou encore sa publicité pour les Galeries Lafayette mettant en scène une véritable réunion de jouets débordant du magasin !

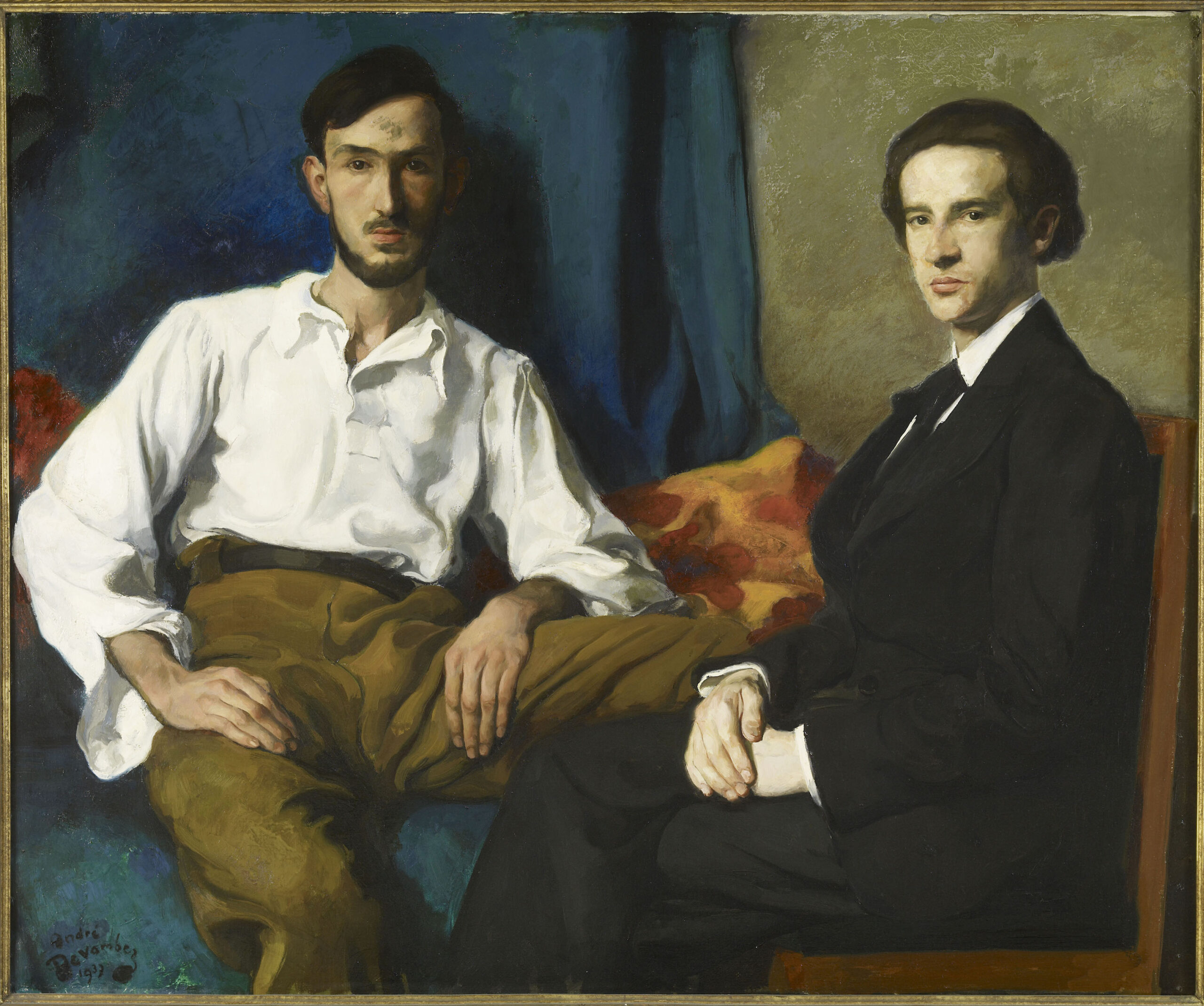

On le constate dans l’exposition, le portrait occupe une place importante dans son œuvre…

M.M. : Devambez ne cesse en effet d’aborder le genre du portrait tout au long de sa carrière. De ceux de ses enfants, que l’on voit grandir au fil des tableaux, à son dernier portrait collectif des membres de l’Académie en 1934, en passant par ses « philosophes » et autres figures populaires de tavernes, sa femme et sa mère qui lui servent de modèle pour La Pensée aux absents, ainsi que ses étudiants. Les membres de sa famille alimentent régulièrement son « laboratoire intime » afin d’imaginer ses scènes, tandis que les compositions plus imposantes dans lesquelles il s’illustre légitiment sa place au Salon. Son Journal atteste de sa reprise incessante du motif, y compris après exposition ; ses modèles décrivent des séances de pose interminables… Il ne laisse rien au hasard et se révèle extrêmement méthodique. Ce que nous avons appelé la « fabrique » de son œuvre a été bien documentée dans le catalogue de l’exposition, faisant appel à des maquettes, des photographies, de nombreux croquis, des modèles attitrés ou encore des mannequins.

Quels sont pour vous les temps forts de l’accrochage ?

G.K. : Les visiteurs sont très séduits par la variété de l’œuvre de Devambez et l’attention particulière accordée au dessin et à l’illustration. Dans ce domaine, les inquiétants Macrobes se révèlent particulièrement surprenants ! Les grands tableaux que sont La Charge et L’Exposition internationale de 1937, véritables chefs-d’œuvre de l’artiste, sont bien sûr incontournables, tout comme la section dédiée aux « Tout-Petits », ces tableaux miniatures si caractéristiques du travail de Devambez, pourtant totalement absents des musées !

M.M. : Nous disposons de davantage de place au Petit Palais pour présenter notamment de plus grands formats, des ensembles plus complets, et tout simplement des œuvres qui n’étaient pas disponibles pour l’étape rennaise. Je pense au tableau important des Incompris ou au triptyque de La Pensée aux absents. J’ai voulu aussi puiser dans le riche fonds des bibliothèques patrimoniales parisiennes avec de grandes affiches publicitaires et les nombreux menus inventés par Devambez, aujourd’hui conservés à la bibliothèque Forney.

À retrouver dans :

L‘Objet d’Art hors-série n° 158

André Devambez. Vertiges de l’imagination

64 p., 10 €.

À commander sur : www.lobjet-dart-hors-serie.com

« André Devambez. Vertiges de l’imagination »

Jusqu’au 31 décembre 2022 au Petit Palais – musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

Avenue Winston Churchill, 75008 Paris

Tél. 01 53 43 40 00

www.petitpalais.paris.fr