Enquête : le mythe de la Grèce blanche

L’acropole d’Athènes. © DR

Quelle image avons-nous aujourd’hui de la Grèce antique ? Celle d’un monde immortalisé par ses mythes extraordinaires et figé dans le marbre éclatant de ses ruines, alors que la polychromie y était reine.

La blancheur de ces vestiges nous interpelle au premier regard, dans les musées et sur les sites archéologiques, ce blanc antique qui semble si parfaitement faire écho au paysage moderne et pittoresque des Cyclades. C’est pourtant un mirage sur lequel l’identité occidentale s’est en partie construite, en se revendiquant comme l’héritière d’une civilisation grecque idéalisée.

De l’usage des couleurs dans l’architecture et la société grecques

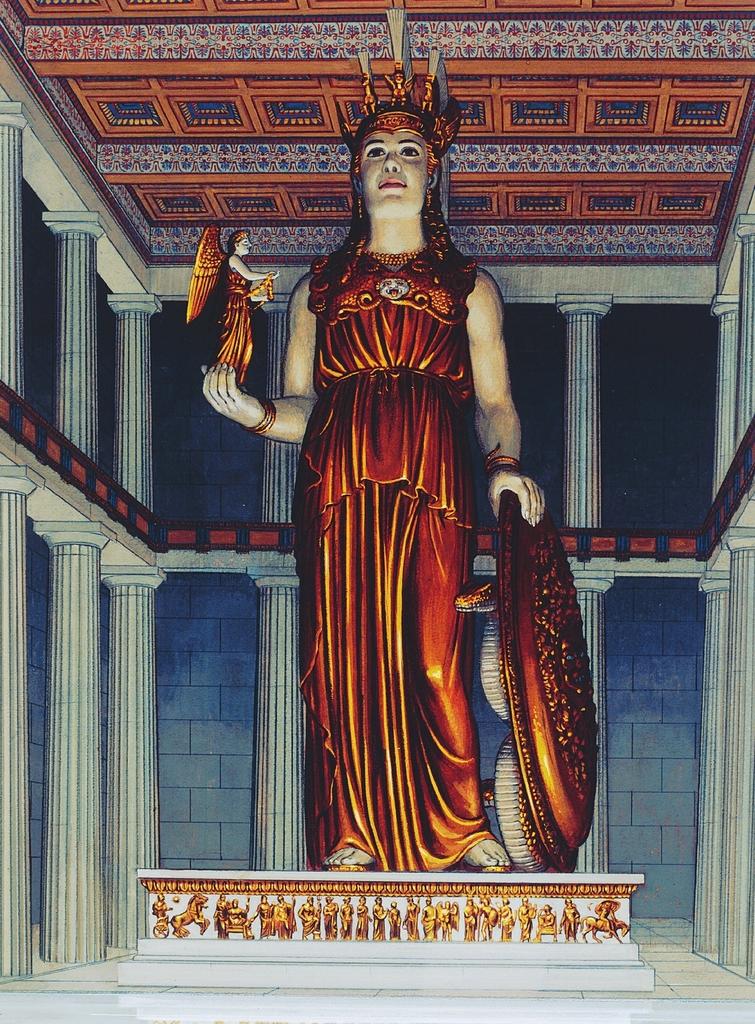

Dans la Grèce antique, le blanc était synonyme d’inachèvement. C’est donc la polychromie qui primait dans le paysage urbain, la peinture étant le marqueur de la finalité d’une œuvre. L’usage des couleurs dans la sculpture et l’architecture grecques permettait de souligner certains éléments de décor qui n’avaient ainsi pas besoin d’être sculptés, comme les motifs sur les vêtements des statues par exemple. La couleur était un élément décoratif précieux, elle fut donc beaucoup utilisée pour rendre hommage aux dieux. Les statues divines les plus estimables étaient chryséléphantines (en or et ivoire), comme celle d’Athéna Parthénos, l’une des œuvres les plus célèbres du sculpteur Phidias, conservée dans le Parthénon sur l’Acropole d’Athènes. Les représentations des divinités grecques privilégiaient la couleur dorée dont la brillance rappelle l’éclat du soleil. Le marbre blanc était ainsi recouvert de feuilles de ce métal précieux. Le bronze lui aussi brillait de mille feux. Les moindres recoins des plus prestigieux lieux de culte, comme à Delphes, étaient rehaussés par un foisonnement de couleurs vives. Les sanctuaires polychromes rivalisaient ainsi avec les dorures éblouissantes des statues divines.

« C’est dès l’Empire romain que furent posées les premières bases du mythe de la Grèce blanche. »

Au-delà de l’aspect esthétique, l’usage de la polychromie permettait de structurer le monde en différentes catégories. La société grecque était construite sur des systèmes d’oppositions binaires constitutifs de l’identité de chacun : dieux/hommes, Grecs/Barbares, hommes/femmes, hommes libres/esclaves… L’antinomie de ces mondes pouvait également être accentuée dans l’art par le choix des couleurs. Dans la peinture, la couleur de la peau se marquait d’une convention différenciant à la fois les sexes et le statut social. La femme avait un teint plus clair que celui de l’homme puisqu’elle effectuait les tâches liées au foyer, donc à l’intérieur, tandis que l’homme possédait toujours une peau plus colorée puisque travaillant à l’extérieur. La blancheur pouvait être par ailleurs le marqueur d’un statut social élevé tandis que la couleur brune, symbolisant la peau brûlée par le soleil, celle de la condition servile. À partir du Ve siècle avant notre ère, à la suite des guerres médiques, certaines combinaisons de couleurs symbolisèrent le barbare. Des stéréotypes se diffusèrent dans l’iconographie et la littérature, montrant les non Grecs (les Perses, les Scythes ou encore les Amazones) vêtus de tissus aux motifs et aux couleurs bariolés. Le désordre polychromique de leurs vêtements, souvent inspirés du pelage des animaux, contrastait avec ceux des Grecs, finement tissés et brodés, symboles de la civilisation. Le traitement iconographique de l’autre, du barbare, dans l’art grec constituait ainsi la première forme de « l’Orient imaginaire », créé de toute pièce par la pensée occidentale.

Barbare agenouillé. Sculpture de marbre du Iᵉʳ siècle de notre ère. Naples, musée national archéologique. © Electa / Leemage

Le blanc : un idéal de vertu chez les Romains

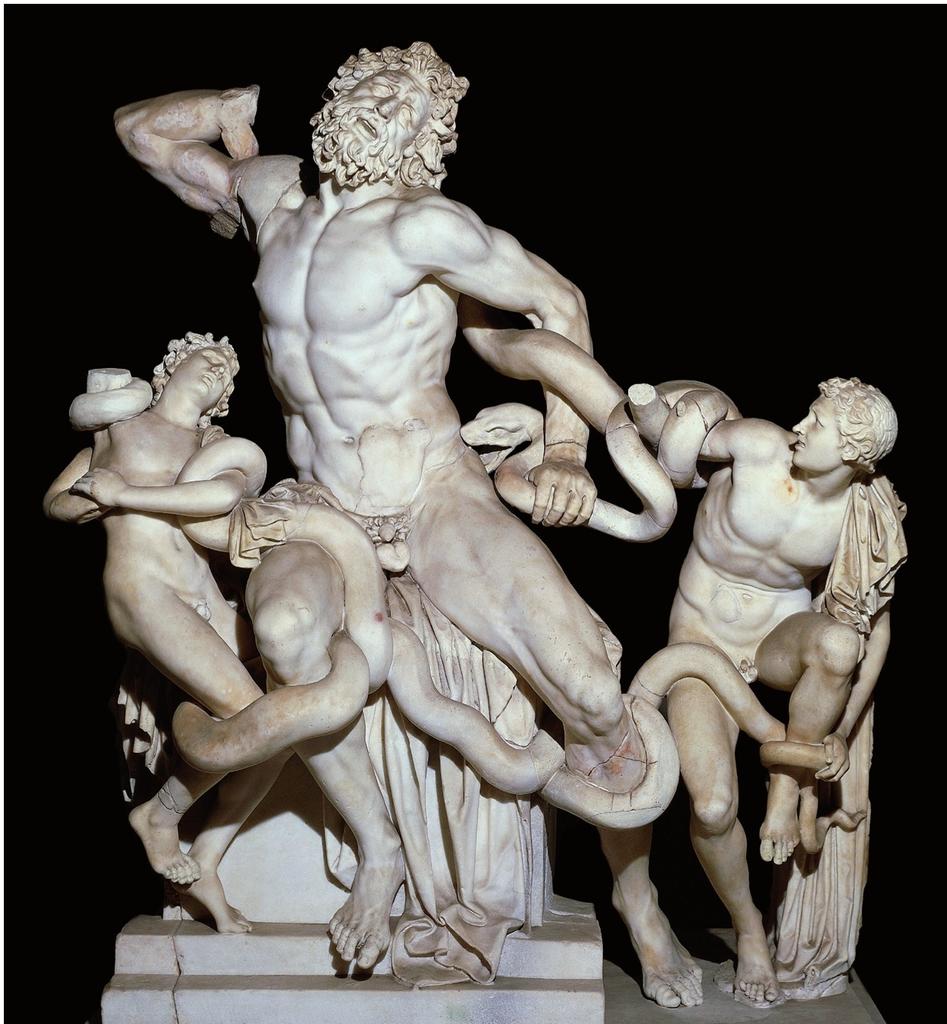

C’est dès l’Empire romain que furent posées les premières bases du mythe de la Grèce blanche. En effet, la culture hellène se diffusa au sein des élites impériales qui produisirent et exposèrent de nombreuses copies des statues les plus fameuses. Si la plupart des originaux étaient en bronze, les reproductions romaines furent essentiellement en pierre, notamment en marbre et en porphyre. À côté du blanc, la couleur pourpre s’imposa comme la couleur impériale par excellence, symbole du pouvoir suprême. Les murs des édifices publics et privés étaient peints de couleurs éclatantes, comme en témoignent les vestiges des villes de Pompéi et d’Herculanum, tout comme les statues des dieux et des empereurs. Malgré ce maintien de la polychromie, l’esthétique du blanc fut développée par les Romains en tant que symbole de leurs valeurs morales, chères à l’empereur Auguste. L’idéal de beauté s’exprimait ainsi dans la forme et dans la monochromie, le blanc permettant de se concentrer sur la contemplation de la forme idéale. Par ailleurs, le marbre blanc était estimé car homogène et issu de la production locale, contrairement aux marbres colorés, importés des contrées lointaines de l’Empire et décriés par les Romains car trop bigarrés. Afficher des œuvres de ces marbres polychromes chez soi pouvait toutefois être interprété comme le symbole de la supériorité romaine sur les barbares.

Groupe du Laocoon. Ce célèbre groupe sculpté est une copie romaine en marbre d’un original grec. Il a été découvert en 1506 à Rome et acquis par le pape Jules II. L’architecte Giuliano da Sangallo et Michel-Ange reconnurent tout de suite cette œuvre comme « étant, de toutes les peintures et sculptures, la plus digne d’admiration ». Rome, musées du Vatican. © NPL – DeA Picture Library / Bridgeman Images

L’invention d’un Occident blanc

À partir du XVe siècle, l’identité occidentale se fonda sur l’Antiquité gréco-romaine, référence esthétique et modèle de civilisation à suivre. Les premiers voyages exploratoires en Grèce permirent de construire ce nouveau rapport avec l’Antiquité classique par l’accès direct aux vestiges archéologiques. Les voyageurs décrivirent, dessinèrent et peignèrent alors les ruines qu’ils avaient sous les yeux, en noir et blanc. Peu de couleurs ayant résisté aux aléas du temps, ce fut donc une Grèce rêvée qui fut dépeinte, une Grèce blanche. Le succès de ces reproductions fut tel, en particulier en Italie où de nombreux vestiges antiques étaient encore visibles, que les statues antiques furent copiées, imitées et collectionnées à foison. Elles furent aussi reproduites en plâtre, matériau qui encouragea à diffuser cette illusion d’une Grèce blanche. Les princes et papes de la Renaissance commencèrent à constituer leurs collections personnelles d’originaux et de copies. Ils subventionnèrent aussi des artistes, dont beaucoup étaient inspirés de l’Antiquité. Le mythe de la blancheur grecque continua donc de se forger dans la relation entre les œuvres antiques et le pouvoir en place.

« À l’époque moderne, entre le XVe et le XVIIIe siècle, la couleur blanche symbolisait donc les valeurs de l’Europe et sa domination sur les autres peuples. »

Le XVe siècle fut aussi celui des explorations et l’avènement du mythe de l’homme occidental blanc. Les explorateurs devinrent colonisateurs, des « civilisateurs » selon le point de vue d’une Europe alors à l’apogée de sa domination, tant intellectuelle que géopolitique, sur le monde. Les humanistes de la Renaissance jouèrent un rôle central dans la reconstruction identitaire européenne : un passé imaginaire commun fut recréé, écartant les influences orientales et opposant la supériorité de l’homme « blanc » aux figures exotiques. Comme le Perse jadis, l’Indien d’Amérique avait la peau foncée (et tatouée) par opposition à l’Occidental blanc, qui se voyait comme l’héritier de la civilisation grecque. À l’époque moderne, entre le XVe et le XVIIIe siècle, la couleur blanche symbolisait donc les valeurs de l’Europe et sa domination sur les autres peuples. Dans l’art, on ne distinguait plus les originaux grecs des copies romaines, toutes les statues étaient qualifiées d’antiques. Leur blancheur fut retenue comme principal trait caractéristique de leur antiquité et de leur appartenance au monde gréco-romain. Ainsi, jusqu’au XXe siècle, les vestiges antiques furent systématiquement lavés, afin de leur redonner une « blancheur antique » illusoire, au prix de l’intégrité de l’œuvre. Un évènement majeur du XIXe siècle inscrivit davantage encore l’histoire de l’Occident dans le prisme d’une Grèce blanche fantasmée : la révolution de 1830. Libérée du joug ottoman, la Grèce prit alors le parti d’effacer de sa mémoire collective les années de domination ottomane, en s’appuyant entre autres sur l’idéal antique. Athènes devint le symbole de cette période magnifiée ; le Parthénon et son acropole firent l’objet de restaurations financées par toutes les nations européennes, qui se confortèrent dans l’illusion d’une origine commune aux racines grecques. Les nouvelles constructions athéniennes imitèrent par ailleurs l’Antiquité, construites dans du marbre blanc et offrant volontiers l’illusion d’une perfection classique sans métissage culturel.

La redécouverte des couleurs par l’archéologie

Au XVIIIe siècle, les voyageurs pouvaient pourtant encore admirer les couleurs du Parthénon ; mais la polychromie des monuments antiques ne fut véritablement révélée que par les grandes explorations archéologiques de la fin du XIXe siècle, marquant un changement dans la perception des vestiges antiques. Les campagnes de fouilles se multiplièrent partout dans le monde et les techniques scientifiques se développèrent. Il devint donc de plus en plus difficile de nier l’évidence : la Grèce antique n’avait jamais été blanche ! La première grande découverte (entre 1884 et 1885) qui bouleversera cette vision de la Grèce blanche fut la mise au jour, sur l’Acropole d’Athènes, d’une fosse antique contenant des statues féminines drapées encore parées de quelques couleurs. On procéda pour la première fois au relevé précis des traces de ces couleurs et à leur publication scientifique détaillée. Bien d’autres découvertes sur l’Acropole, puis sur plusieurs grands sites grecs comme Olympie et Delphes, confirmèrent la présence systématique de la polychromie. Les archéologues n’eurent d’autres choix que d’intégrer ces nouvelles données à leurs études, non sans réticence parfois. En 1898 enfin, l’archéologue français Maxime Collignon publia un ouvrage consacré au sujet, intitulé La polychromie dans la sculpture grecque. Dès lors, beaucoup d’archéologues finirent par admettre l’évidence. Le conservateur du musée de Dresde en Allemagne, Georg Treu, fut le premier à prendre l’initiative de peindre les moulages en plâtre dans son musée afin de rendre aux œuvres leurs couleurs d’antan. Ce fut le début d’une tendance désormais suivie par de nombreux musées, notamment en Allemagne.

Lexique

L’anastylose est une technique de reconstruction d’un édifice à partir de l’étude de ses composantes architecturales d’origine.

Depuis les années 1900, les monuments antiques font l’objet de restaurations, partielles ou intégrales, grâce à la technique de l’anastylose. Les éléments reconstruits se distinguent des originaux par la couleur de la pierre fraîche, plus claire que l’original. On assiste ainsi paradoxalement à un blanchiment moderne des édifices antiques – que peut expliquer l’incertitude de la reconstitution de leur polychromie. Après les tentatives, très discutées et discutables, de restitutions polychromiques à Cnossos, en Crète, par Sir Arthur Evans dans les années 1930, les archéologues préfèrent désormais se prêter à l’exercice sur des moulages en plâtre pour les statues et sur des reconstitutions en 3D pour les monuments. La révolution de notre vision de la polychromie vient aujourd’hui surtout du développement et du succès des études et des programmes de recherche internationaux sur les couleurs de la Grèce antique. D’une part, les dernières découvertes ont livré des vestiges polychromes, aujourd’hui identifiés et conservés avec soin et, d’autre part, l’accélération technologique récente a augmenté les performances du matériel d’observation, de détection, d’analyse et de restitution, permettant la mise en évidence des restes de couleurs ou de motifs ainsi que l’identification des techniques de fabrication et d’application.

Le Trésor des Athéniens reconstitué. L’original datait de 490-485 avant notre ère. Ce temple votif dédié à Apollon a fait l’objet d’une réplique en anastylose réalisée par l’architecte français Joseph Replat en 1903-1906. Delphes, musée archéologique. © Photo Josse / Leemage

Pour aller plus loin

JOCKEY Ph., 2013, Le mythe de la Grèce blanche. Histoire d’un rêve occidental, Belin. JOCKEY P., 2014, « Les couleurs et les ors retrouvés de la sculpture antique… », Revue archéologique, 58, pp. 355-370.

GRAND-CLÉMENT A., 2018, « Couleurs et polychromie dans l’Antiquité », Perspective, Actualité en histoire de l’art, pp. 87-108.

BRUN P., 2021, L’invention de la Grèce, Éditions Odile Jacob.