Le livre de la semaine : De l’art comme marchandise

Henry Monnier, Marchand d'estampe, de la série Intérieur des boutiques de Paris, vers 1828. Lithographie sur papier vélin, 25,4 x 34,3 cm (feuille). Paris, Maison de Balzac. Photo CC0 Paris Musées / Maison de Balzac

Trouvant son origine dans un séminaire de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm et de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, le présent ouvrage entend recentrer la question (océanique) du marché de l’art sur la figure de l’artiste comme acteur d’un négoce tributaire de « l’inspiration » autant que des lois du commerce.

Thématique attractive participant de l’économie, de la sociologie et, naturellement, de l’histoire de l’art, l’étude du marché des œuvres d’art a suscité une masse impressionnante de publications ces dernières décennies. L’annonce par les auteurs d’une approche « nouvelle » apparaîtra donc hardie. Le propos est ici de considérer le marché dit « primaire » qui se met en place lorsque l’œuvre quitte, contre rémunération, le cadre de l’atelier où elle a été produite et les mains de son auteur pour celles de son premier propriétaire. La masse documentaire concernant cette « transaction inaugurale », objet du présent livre (contrats, supposant une commande, inventaires renseignés ou livres de comptes providentiels et autres correspondances éclairantes), est évidemment plus réduite que pour le marché dit « secondaire » avec ses maisons de vente et leurs archives, ses catalogues et ses multiples rouages organisés.

« Le propos est ici de considérer le marché dit “primaire” qui se met en place lorsque l’œuvre quitte, contre rémunération, le cadre de l’atelier où elle a été produite et les mains de son auteur pour celles de son premier propriétaire. »

État « honorable » contre état « mercenaire »

Ajoutons qu’un corpus idéologique, d’inspiration humaniste, dressa une barrière efficace, à partir de la Renaissance, entre l’artiste réputé pratiquer un art libéral et l’odeur de suie de la boutique. En France, dès la création de l’Académie royale de peinture et de sculpture (1648), la requête adressée au roi par Martin de Charmois distinguait « l’état honorable d’académicien avec l’état mécanique et mercenaire des maîtres de la communauté [comprendre l’ancienne corporation] » et réclamait « de faire très expresses inhibitions et deffenses ausdits Maistres soy disans peintres et sculpteurs de prendre à l’advenir cette qualité tant qu’ils tiendront boutique […] ». L’interdiction ne sera inscrite dans les statuts que sous Louis XVI, mais cette construction théorique, condition de l’élévation statutaire et sociale des artistes en Europe, instaura un régime où la main gauche feignait d’ignorer ce que faisait la main droite. La polarisation entre l’art et le commerce, qui a souvent perduré dans l’esprit du public, y trouve des racines qu’il méconnaît.

« L’artiste vendeur » en sept chapitres

Dans la réalité, l’artiste, depuis les débuts de la période moderne, joue simultanément tous les emplois sur le marché avec une intensité variable (tous ne sont pas pris en compte ici, ce qui aurait donné lieu à une synthèse utile). Il produit, vend, expertise (avant que le marchand et le connaisseur ne l’évincent), restaure et/ou – côté obscur du métier – contrefait pour faire valoir ses capacités… ou pour duper. Centré sur l’Occident (avec quelques intéressants aperçus de la situation en Asie), le propos de Sophie Cras et Charlotte Guichard explore les strates du sujet à travers sept thématiques. Les trois premières se rapportent à la valeur : fixation du prix, corrélation (ou décorrélation) du prix avec les « dépenses » engagées pour produire l’œuvre – matériaux, participation d’assistants et, naturellement, le temps –, enfin tension entre l’unicité et la multiplicité de l’œuvre, ce qui revient à considérer le marché à l’aune du vieux paradigme de la rareté (question rebattue par l’ère numérique). Passé un quatrième chapitre intitulé « Faire commerce », assez hétérogène, les parties 5 et 6 regardent la question du lien, personnel voire affectif, existant entre l’artiste et son premier « client », des peintres de cour évoluant dans l’intimité des princes qui rivalisent pour les attirer à leur service à la distribution des rôles entre artistes et marchands d’art « professionnels » assumant une part croissante de la partie transactionnelle. Le renouvellement des modalités des expositions et le rapport à un public élargi auquel l’artiste fait parfois appel, au XIXe siècle notamment, pour déborder le cadre institutionnel (la « stratégie Courbet ») sont abordés au chapitre 6. Enfin, la dernière partie de ce livre bref, mais riche de notions et de faits1, considère la question de l’émergence de la cote autour de 1900, celle – ancienne, en vérité – de la spéculation dans un marché de l’art désormais financiarisé et de l’imaginaire qu’elle brasse.

« L’artiste, depuis les débuts de la période moderne, joue simultanément tous les emplois sur le marché avec une intensité variable. Il produit, vend, expertise, restaure et/ou contrefait pour faire valoir ses capacités… ou pour duper. »

1. Pas toujours exacts. Contrairement à ce qui est dit, par exemple, Rubens appartenait, bien entendu, à la corporation des peintres anversois (où il avait été reçu maître en 1598).

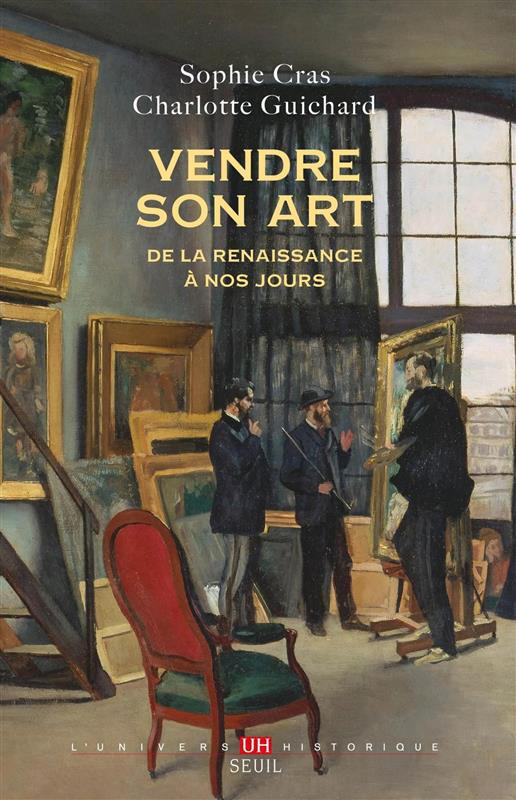

Sophie Cras et Charlotte Guichard, Vendre son art. De la Renaissance à nos jours, éditions du Seuil, mars 2025, 346 p., 42 ill., 29,90 €