En mettant en scène les cheveux et les poils, le MAD continue d’explorer à travers ses expositions le rapport entre la mode et le corps humain.

Coupés, ornés, frisés, tressés, étirés, colorés, rasés… Porteurs de messages, les cheveux et les poils sont depuis des siècles un élément essentiel de la mise en scène de soi, véritables marqueurs sociaux. Symbole de féminité, de virilité, de négligence parfois, ils peuvent indiquer une appartenance à un groupe, une identité et participent à la construction de l’apparence. Parfois signes de révolution, parfois signes de contestation, tel le mouvement de résistance des femmes iraniennes à l’automne 2022, encourageant à se couper quelques mèches en signe de protestation contre le sort subi par une jeune femme kurde iranienne, séduisants ou repoussants, ils établissent des codes sociaux clairs pour les contemporains de chaque époque.

Coiffure féminine…

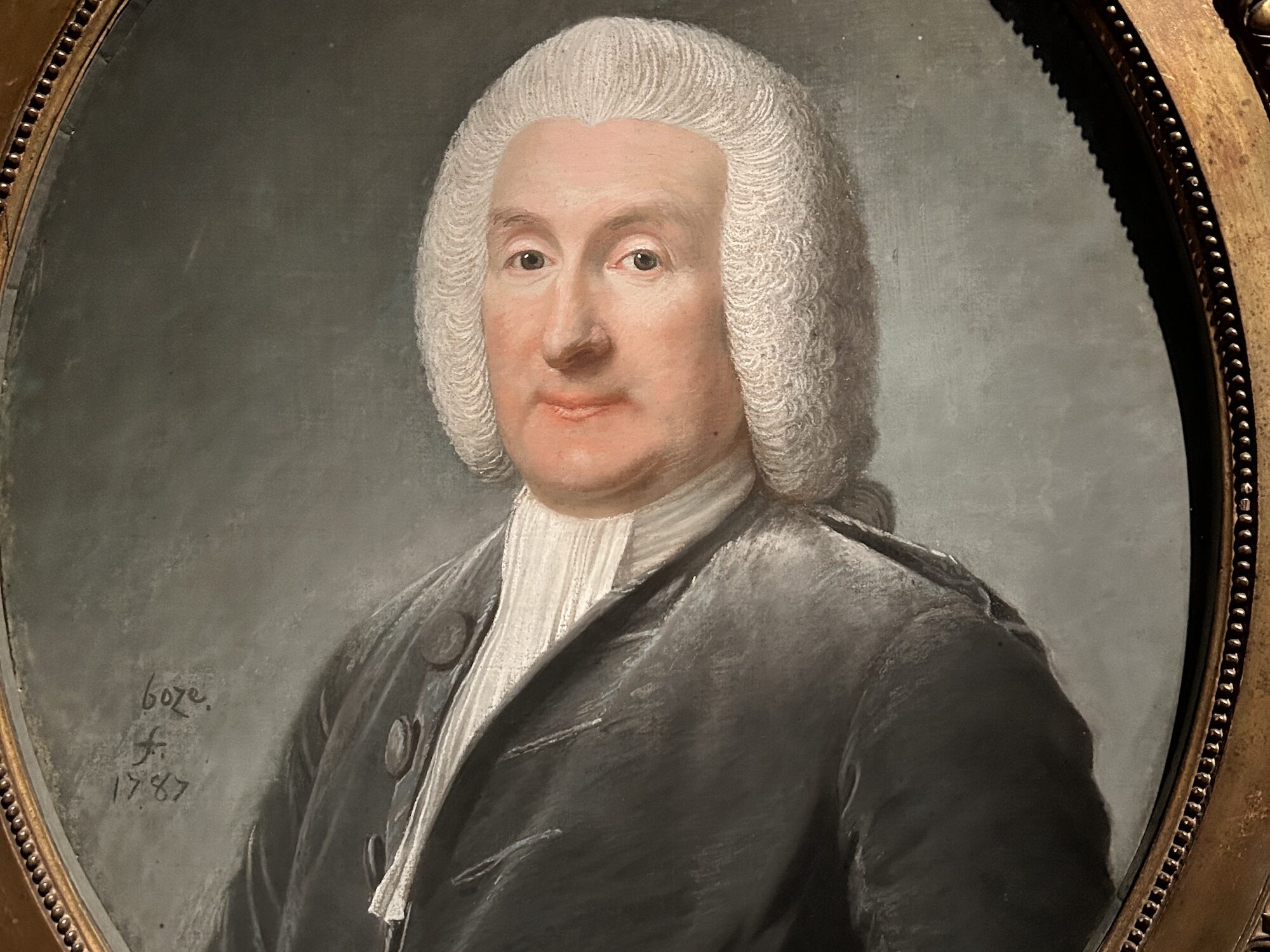

De l’humble voile qui couvrait la tête de la femme médiévale à la pixie cut, en passant par les extravagants échafaudages de boucles des années 1760, ou les perruques argentées de la période Art déco, les modes capillaires ont toujours rivalisé d’inventivité. Si aujourd’hui ils sont essentiellement fonctionnels, les ornements de cheveux, intrinsèquement liés à la chevelure féminine, demeurent extrêmement variés : peignes, fleurs, perles et rubans se sont multipliés à travers les âges, suivant les modes et les coutumes.

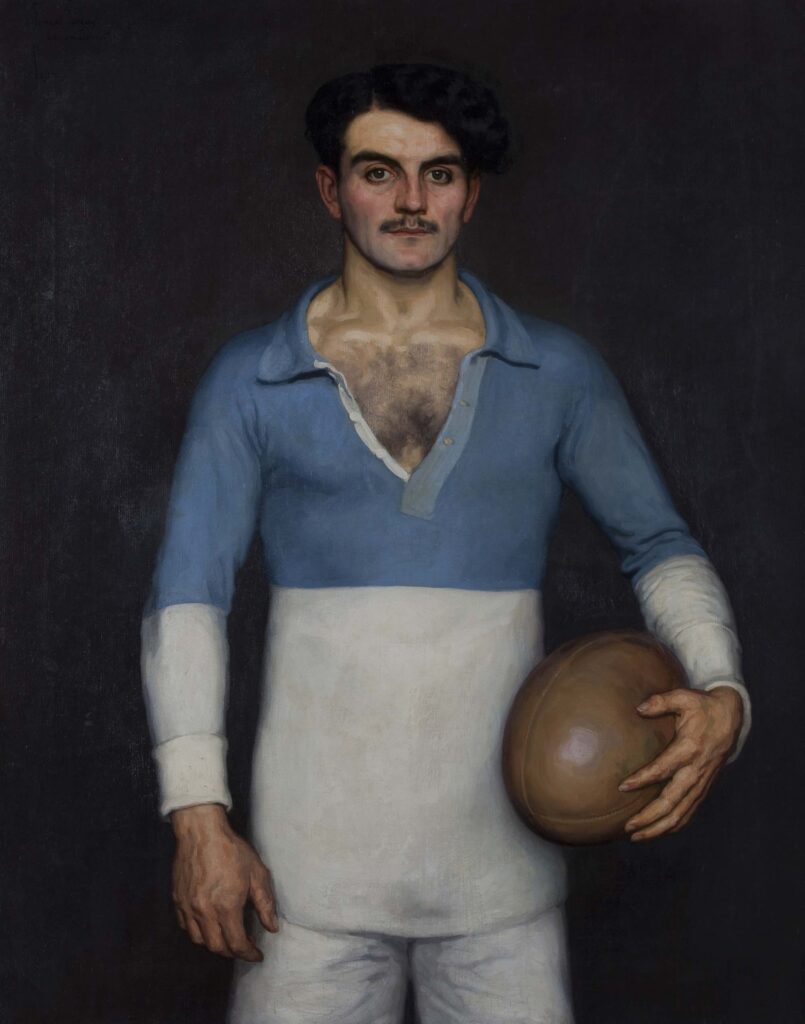

…ou barbe masculine ?

Tandis que certains voient dans le retour en force de la moustache une réaffirmation de la virilité, le débat autour de la pilosité masculine, notamment faciale, fait toujours rage depuis l’Antiquité. Signe de maturité, elle indique le passage de l’adolescence à l’âge adulte. Glabre au Moyen Âge, le visage se pare d’une courte barbe taillée à la Renaissance, d’une moustache à la royale sous Louis XIII, tandis que sous Louis XIV les cheveux s’allongent et les perruquiers s’affolent… Les modes apportent, chacune leur tour, une réponse différente à cette controverse qui semble sans fin.

Un poil controversé

La beauté idéale rejette le poil. Il a cependant contribué à forger l’identité masculine. Chez la femme, l’absence quasi-totale de sources jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle rend difficile le récit de son histoire. Dans une volonté de ressemblance avec Vénus, déesse de la beauté, il a le plus souvent été éliminé. Lorsqu’il est représenté dans l’art, c’est toujours à dessein, comme dans La Liberté guidant le peuple de Delacroix. Au Moyen Âge et à la Renaissance, l’homme sauvage est ainsi couvert de poils en signe de primitivité, ce qui le rapproche visuellement de la bête.

Coiffeurs superstars : de Léonard à Alexandre de Paris

Du peigne de Marguerite d’York, duchesse de Bourgogne, à la vogue du bracelet-souvenir en cheveux au XIXe siècle, des premiers appareils à permanentes, aux créations les plus actuelles de la haute couture, quelque 600 tableaux, perruques en tous genres, datant du XVe siècle pour les plus anciennes, se donnent à voir au MAD. Objets et inventions contemporaines les plus déjantées témoignent des métiers et des savoir-faire au fil de quelques figures clés (Champagne, Léonard Autier, coiffeur de Marie-Antoinette, Guillaume, ou encore Alexandre de Paris) dans cette exposition résolument échevelée.

Maylis de Cacqueray

« Des cheveux et des poils »

Jusqu’au 17 septembre 2023 au MAD Paris

107 rue de Rivoli, 75001 Paris

Tél. 01 44 55 57 50

www.madparis.fr