De l’Antiquité à nos jours, l’exposition de la Monnaie de Paris réunit près de 150 œuvres donnant à voir deux mille ans d’évolution de la représentation de l’argent dans l’art. Débutant par une confrontation entre monnaies antiques et francs déchiquetés, le parcours est pensé comme une succession de dialogues entre des œuvres de diverses périodes.

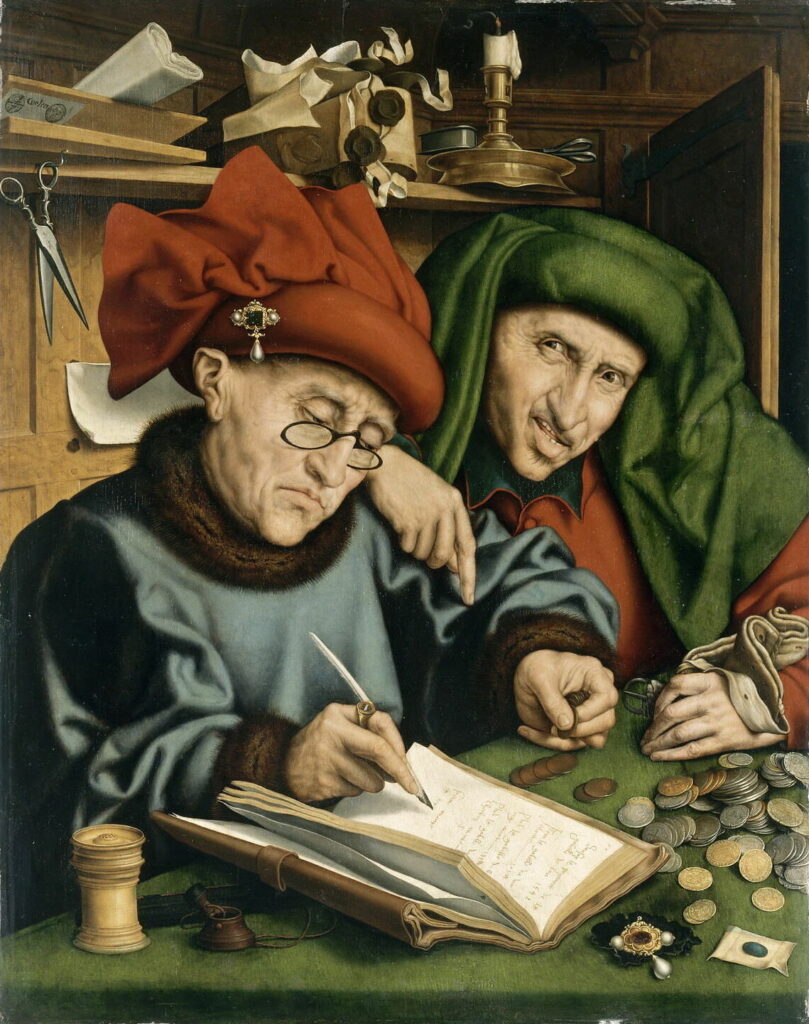

Avarice et métiers d’argent dans la peinture flamande

Au cours du XVIe siècle, les peintres flamands comme Marinus van Reymerswaele (vers 1490-vers 1546) développent une iconographie des métiers d’argent. Collecteurs d’impôts et changeurs se multiplient tandis que le commerce fleurissant et la Réforme remettent en cause l’ancienne morale des scholastiques. Les vices associés à l’argent se retrouvent dans les représentations de ces manieurs d’argent. Derrière le calme collecteur, le rictus et l’air intéressé de l’homme qui soulignent les rides de son visage convoquent l’iconographie commune à la vieillesse et à l’avarice.

Quand la Bourse entre en art

Le XIXe siècle voit l’essor des marchés boursiers. Peintre d’histoire, Albert Maignan (1845-1908) se plaît à introduire des allégories au sein de scènes de genre contemporaines. Juchée sur sa roue, la Fortune s’éloigne ainsi dans cette toile du péristyle du Palais Brongniart, édifié en 1826, sur les marches duquel une foule d’investisseurs et de boursicoteurs s’agite vivement en réaction à un brusque retournement du marché. Cette effervescence contraste avec l’affliction dans laquelle semble plongée la mendiante assise dans l’angle gauche de la composition et avec l’attitude pensive – peut-être désabusée ? – de l’homme descendant les marches, le regard glissant vers la poignée de pièces semée par la Fortune.

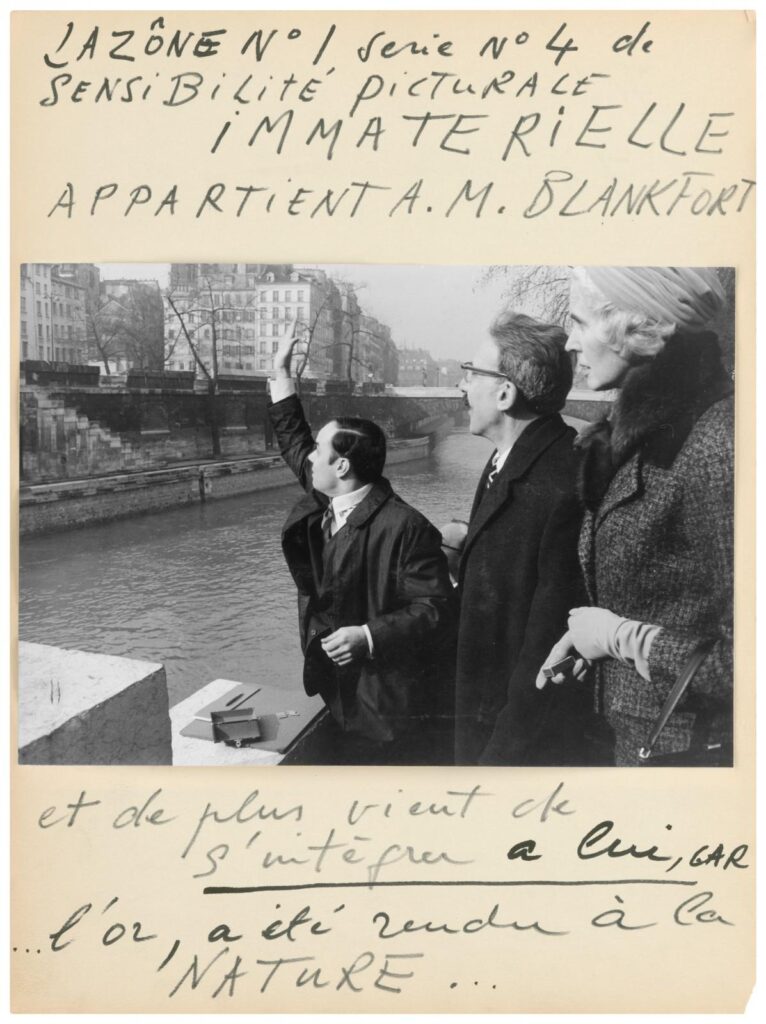

Valeur et matérialité de l’œuvre d’art au XXe siècle

Au XXe siècle s’engagent avec Duchamp les réflexions sur la valeur du travail artistique et sur la matérialité de l’œuvre. La côte d’un artiste et sa signature séduisent plus la spéculation que l’œuvre elle-même. En 1959, Yves Klein (1928-1962) livre à la fois une réflexion philosophique et une performance artistique en cédant au collectionneur Michael Blankfort une « zone de sensibilité picturale immatérielle » en échange de 160 grammes d’or, sous la surveillance de témoins et de l’objectif du photographe Harry Shunk (1924-2006).

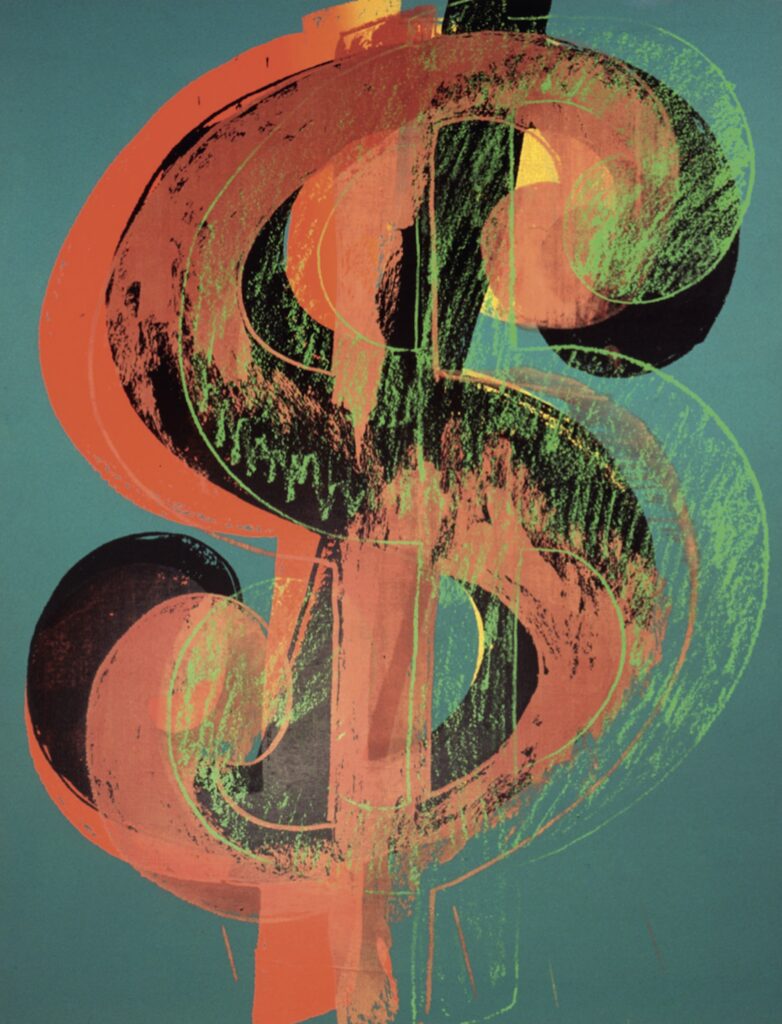

Le Dollar Sign de Warhol, artiste-affairiste

Contrairement à Duchamp et aux surréalistes, mais dans le sillon d’Avida Dollars – l’alter ego cupide de Salvador Dali (1904-1989) –, Andy Warhol (1928-1987) devient la figure même de l’artiste-affairiste. Deux décennies après avoir mis en avant la matérialité du billet de banque dans ses Dollar Bill Paintings (1962), le pape du pop art choisit de le réduire à son seul symbole : symbole du capitalisme et de l’argent-roi qui, tracé d’un geste vif, se substitue presque à la signature de l’artiste et donne cyniquement à l’œuvre-billet une valeur vouée à croître en bourse.

Gaspard Douin Cavard

« L’argent dans l’art »

Jusqu’au 24 septembre 2023 à la Monnaie de Paris

11 quai de Conti, 75006 Paris

Tél. 01 40 46 57 57

www.monnaiedeparis.fr

Catalogue, In Fine éditions d’art, 208 p., 35 €.