Eugène Boudin, précurseur de l’impressionnisme (10/12). Nager en plein ciel

Eugène Boudin, Le Port d’Antibes, 1893. Huile sur toile, 46 x 66 cm. Paris, musée d’Orsay. © RMN (musée d’Orsay) – A. Didierjean

S’assigner un objectif simple… et démesuré. Boudin, dès le milieu des années 1850, exprima ce qui sera le projet d’une vie dans un passage célèbre, à juste titre, de son journal : « Nager en plein ciel. Arriver aux délicatesses du nuage. Suspendre ces masses au fond, bien lointaines dans la brume grise, faire éclater l’azur. Je sens tout cela venir, poindre dans mes intentions » (3 décembre 1856). Il avait trouvé son élément.

Eugène Boudin est demeuré, dans l’histoire de l’art français, le peintre du ciel, ce qui n’est pas immérité eu égard à sa pugnacité, à son rôle d’initiateur (statut ingrat consistant à ouvrir des voies où d’autres triompheront) et à la réussite – indéniable – à laquelle il parvint dans le dessein qu’il s’était fixé. Baudelaire, qui inaugure la fortune critique d’un artiste alors inconnu, dont il a pu voir, rare privilège, les études, le situe parfaitement dès 1859 (voir « Le peintre raconté par lui-même »). Aux yeux du poète-critique, le paysagiste n’est pas seulement le peintre de « beautés météorologiques » entêtantes, il est celui de la plus scrupuleuse exactitude, l’observateur assidu semblant, à certains égards, réunir la science et l’art, qui relève le jour, l’heure et la date des phénomènes fugaces qu’il retranscrit.

Une élite d’artistes et de littérateurs

La reconnaissance des dons singuliers de Boudin en matière de cieux fut longtemps le fait d’une mince frange de collègues et d’amateurs impressionnés par les capacités d’un artiste que la critique et le public s’appliquèrent à méconnaître jusque dans les années 1870 voire 1880. Gustave Courbet (1819-1877), dont Boudin avait fait la connaissance dès 18591, aurait dit : « En vérité, mon cher, vous êtes un séraphin ; il n’y a que vous qui connaissiez le ciel ! ». Ce certificat d’expertise décerné par l’auteur scandaleux de L’Enterrement à Ornans (qui fut aussi un paysagiste très actif), pour être flatteur, toucha sans doute assez peu un peintre qui jugeait son collègue sévèrement (« Nous avons vu Courbet à l’œuvre […] cela me paraît bien grossier, bien peu cherché dans le détail » [Journal, 17 juin 1859]). Or, Boudin est justement, lui, l’homme du détail. Il en allait, sans nul doute, différemment de l’appréciation portée à son endroit par son aîné Camille Corot (1796-1875). Très estimé par Boudin (voir « Dialogue avec Corot »), Corot est réputé être l’auteur de la formule fameuse à son propos de « Roi des ciels » (on notera le pluriel, tout à fait approprié), reprise par Monet par la suite afin de rendre hommage à ce grand initiateur, roi sans couronne. Mentionnons, enfin, Alexandre Dumas fils (1824-1895), admirateur précoce qui posséda plusieurs œuvres de Boudin. Voulant lui adresser une apprentie peintre (Gabrielle Foivard connue, par ailleurs, comme élève de l’un des plus grands sculpteurs du temps, Carpeaux), laquelle, par la suite d’une « certaine disposition des yeux », souhaitait « faire surtout des ciels » (merveilleuse et énigmatique complexion), il écrivit à l’artiste : « Vous, qui êtes l’homme des ciels par excellence, lui permettez-vous de voir vos cartons de pastels que vous m’avez si obligeamment ouverts ? ». L’auteur de La Dame aux camélias ajouta, semblant résumer l’art du maître : « Vous m’avez promis aussi un grand ciel, une petite ligne de mer et une voile au milieu de tout cela, mais vous n’y avez plus pensé. Moi j’y pense toujours2. »

Le caractère changeant de la nature

Le récit le plus communément reçu de l’histoire de la modernité dans l’art prétend que Boudin pava la voie de l’impressionnisme, et que ce mouvement joua un rôle capital dans la dissolution du sujet menant à l’abstraction dans la peinture au XXe siècle. Or, l’un des aspects déroutants des cieux de Boudin pour les « modernes » est sans doute qu’ils se veulent rigoureusement exacts. Le peintre se situe dans l’une des plus anciennes traditions de l’art occidental (et assurément des plus problématiques dans la mesure où elle se trouve contrariée sans cesse par d’autres projets : idéal, style, etc.) : celle de la mimesis, l’imitation du réel. Respectueux, généralement dénué d’acrimonie vis-à-vis des artistes du passé comme de ceux du présent, il s’irrite aisément envers les artistes qui rusent avec l’enregistrement scrupuleux du réel, pire, qui falsifient la nature au profit de l’application d’une « formule » ou qui sacrifient la probité à la recherche de l’effet. Le témoignage du jeune Henri Matisse qui décrit le vieux Boudin, au début des années 1890, s’emportant contre le caractère fallacieux du coloris d’un Jan van Goyen (« Quel vieux chiqueur ! »)3, dont il avait récemment copié un tableau au Louvre, mérite d’être relevé. Boudin ne souscrit pas plus aux paysages recomposés par les classiques et les baroques – dont l’exemple l’a pourtant nourri – qu’aux outrances « sublimes » des romantiques. De même, l’immodestie indiscrète, narcissique, de Courbet vis-à-vis de son sujet, quel qu’il soit, est contraire à sa personnalité autant qu’à sa philosophie. Boudin ne doute pas que les phénomènes soient tels qu’il les perçoit empiriquement et tels qu’il s’efforcera de les restituer toute sa vie avec la plus grande probité. L’artiste, certes, emprunte à l’école de Barbizon et au mouvement réaliste le projet général : l’immédiateté avec le sujet pictural considéré sans « filtre », mais il s’en distingue par une appétence pour la fluidité des phénomènes là où un Corot, d’inspiration encore authentiquement classique, ambitionnera de cristalliser la nature dans une fixité intemporelle (ce qu’il accomplira magnifiquement).

« Je voudrais déjà […] être au champ de bataille ! Courir après les bateaux… suivre les nuages le pinceau à la main. »

Eugène Boudin, juin 1882

Boudin sera celui que la salinité de l’air ragaillardit et qui veut suivre les nuages : « Je voudrais déjà, pour ma part, être au champ de bataille ! Courir après les bateaux… suivre les nuages le pinceau à la main. Humer le bon air salin des plages et voir la mer monter » (juin 1882). Où qu’il aille, Normandie, Bretagne, Belgique et Pays-Bas, midi de la France ou lagune vénitienne, qu’il aborde le littoral ou le paysage agreste, le dessein demeure invariable : rendre l’effet des variations infinies de la lumière solaire (plus rarement lunaire, il existe cependant quelques beaux nocturnes dans l’œuvre), capter les assemblages nuageux dans leurs inépuisables combinaisons. Convenons toutefois, avec plusieurs de nos devanciers, que ce Normand n’est véritablement dans son milieu, n’atteint la plénitude de ses moyens, que sur les côtes qui l’ont vu naître. Certes il saisit et comprend admirablement les ciels de Bretagne, d’Île-de-France, du nord de la France, de la Meuse ou de l’Escaut, mais son œil se fait comme moins pertinent, sa capacité d’observation moins agile, lorsqu’il se trouve confronté aux paysages méditerranéens ou de l’Adriatique. Plus tranchante, aveuglante, la lumière du pays niçois, la saturation des couleurs qu’on y rencontre, ou l’air opalin, autrement embué que celui de la Normandie, des cieux surplombant la Sérénissime lui opposent une résistance dont il ne peut venir entièrement à bout.

Les portes du ciel

Comme le savent les poètes (Hugo peint le prophète irrité Josué « la tête aux cieux dressée » en 1852 dans les Châtiments), il y a une dimension métaphysique dans l’expérience consistant à se perdre dans l’éther. Boudin n’est pas – explicitement – un peintre du sacré. Ennemi des cérémonies et des rites (en 1862, il consentira avec réticence à épouser, civilement semble-t-il, sa compagne Marie-Anne Guédès avec laquelle il vivait depuis plusieurs années), il adopte la posture d’un libre penseur. Le repos dominical lui apparaît comme une sotte contrainte, et Marie-Anne doit l’empêcher de peindre à Pâques. Les obsèques de celui qui se déclara athée à la fin des années 1880 se dérouleront néanmoins en l’église de la Trinité, à Paris. Souhait familial ou précaution du peintre soucieux de ne pas se fermer les portes du Ciel ? On n’échappe pas aisément aux conventions au XIXe siècle. N’y a-t-il pourtant que de l’ironie chez cet ancien élève des Frères des écoles chrétiennes quand il écrit à l’un de ses correspondants au cours de l’été 1867 : « Heureusement […] que le Créateur a répandu partout sa magnifique et réchauffante lumière […] » ? Il ajoute, dégoûté par ses sujets mondains : « […] c’est moins ce monde que l’élément qui l’enveloppe que nous voulons représenter. » Peu de mystique, probablement pas de « Dieu caché » donc dans les cieux de Boudin, mais, en revanche, une expérience sensuelle, incessamment renouvelée. Le simple plaisir d’être « en plein ciel » qui le tient tout entier : « L’on ne passe de bien bons moments que durant la saison d’été, en plein ciel, bien inspiré, bien rafraîchi par le bon air des champs ou des grèves » (17 février 1882).

« La nature est encore le grand livre à déchiffrer. »

Eugène Boudin, Carnet

Les portes du ciel pour Boudin furent d’abord celles ouvertes par l’art. Peu enclin à la fanfaronnade, toujours prêt à reconnaître la dette au passé et les « grands talents du présent », le peintre ne douta plus, arrivé à l’heure des bilans, d’avoir excellé dans ce qui avait été l’œuvre de sa vie : « Peut-être aussi trouvera-t-on dans mes études du ciel, un côté de la grande nature céleste qui n’a jamais été ni plus ni mieux exploré par mes prédécesseurs… j’aurai peut-être eu aussi ma très petite part d’influence dans le mouvement qui porte la peinture vers l’étude de la grande lumière, du plein air et de la sincérité dans la reproduction des effets du ciel4. » Là où Monet son disciple, son héritier, apparaît a posteriori comme le peintre par excellence de cet autre élément fluide, mouvant, perpétuellement recommencé qu’est l’eau, Boudin ne dévia pas de son objectif céleste. Il se définira finalement, avec un brin excusable de coquetterie, comme « un isolé, un rêvasseur qui s’est trop complu à rester dans son coin et à regarder le ciel5 ».

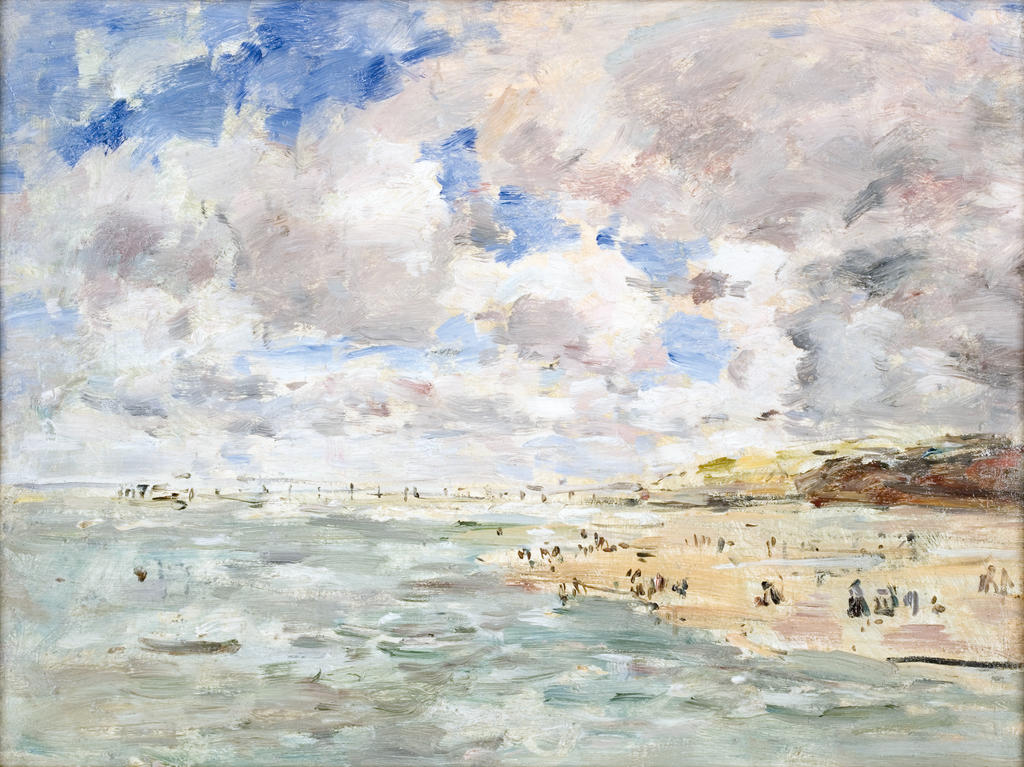

Eugène Boudin, Les Baigneurs à Trouville, 1890-1897. Huile sur bois, 26,4 x 35,3 cm. Le Havre, musée d’Art moderne André Malraux – MuMa. © MuMa Le Havre – F. Kleinefenn

1 Boudin travailla par la suite à Trouville en compagnie de Courbet et avec l’Américain J. A. McNeill Whistler (1865).

2 La lettre fut publiée, sans date, par G. Cahen dans Eugène Boudin sa vie & son œuvre, 1900, pp. 34-35.

3 Cité par H. Spurling, Matisse, I, 1869-1908, 1998 (2001).

4 Voir « Autobiographie » publiée dans la revue L’Art en 1887.

5 Idem.

« Eugène Boudin, le père de l’impressionnisme : une collection particulière », du 9 avril au 31 août 2025 au musée Marmottan Monet, 2 rue Louis Boilly, 75016 Paris. Tél. 01 44 96 50 33. www.marmottan.fr

Catalogue sous la direction de Laurent Manœuvre, coédition musée Marmottan Monet / éditions In fine, 280 p., 35 €.

À lire également : Eugène Boudin, Suivre les nuages le pinceau à la main (Correspondances 1861-1898), édition établie et présentée par Laurent Manœuvre, L’Atelier contemporain, 752 p., 30 €.

Sommaire

Eugène Boudin, précurseur de l’impressionnisme

10/12. Nager en plein ciel