Pour la première fois en France, le musée national des arts asiatiques – Guimet entend dévoiler en 300 œuvres les mystères des trois grandes traditions médicales asiatiques. Nées en Inde, en Chine et au Tibet, elles reposent sur trois axes fondamentaux : le diagnostic, les traitements et la prise en charge du patient dans sa globalité, physique et spirituelle. Cherchant à préserver la santé plutôt qu’à la recouvrer, elles prônent un équilibre harmonieux entre les fonctions organiques et le mode de vie. Décryptage en quelques œuvres.

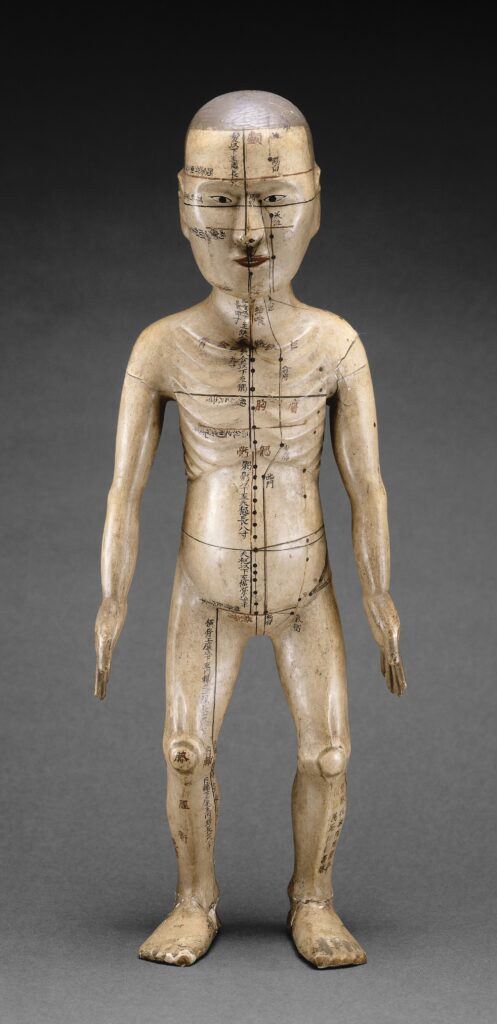

Un mannequin d’acupuncture

L’acupuncture est une technique de la médecine traditionnelle chinoise qui consiste à introduire des aiguilles pour traiter les maladies internes. En les insérant dans des points placés à la surface du corps, le long de canaux censés coïncider avec le trajet du qi (souffle), elles permettent de tonifier le bon qi pour régulariser les méridiens tout en dispersant le mauvais qi . Au nombre de plusieurs centaines, ces points constellent, dès la dynastie Song (Xe -XIIIe siècles), des mannequins spécifiques qui servaient également aux candidats aux examens médicaux.

Le maître des remèdes

L’histoire de la médecine tibétaine est intimement liée à celle du bouddhisme. En effet, la médecine constitue l’une des cinq sciences majeures dont la connaissance est indispensable aux bodhisattvas. Fondée sur un corpus écrit, en particulier le Gyushi, elle se caractérise par de nombreux emprunts étrangers. La pratique de la médecine était ouverte à tous, du praticien-maître de village au religieux tantriste, ou encore au laïc itinérant, offrant une grande diversité de niveaux de savoir. Ce dernier est généralement suscité par un dialogue entre les émanations du bouddha « maître des remèdes », Bhaishajyaguru ; il est invoqué au Tibet pour soigner les maladies physiques et pour purifier un karma négatif.

Les complexes hospitaliers du Cambodge médiéval

Les lieux où la médecine était exercée sont encore mal connus en Asie. Le Cambodge présente cependant un cas exceptionnel pour la période médiévale, avec les complexes hospitaliers attribués au roi Jayavarman VII (1181-vers 1220). Des hôpitaux ont ainsi été identifiés dans plusieurs monuments similaires, couvrant le pays khmer d’un vaste réseau s’étalant à la frontière des villes ou le long des voies de communication. Bien qu’il n’en reste aujourd’hui que des temples, leurs règlements de fonctionnement sont parvenus jusqu’à nous grâce aux stèles de fondation. Accessibles à tous, ces hôpitaux relevaient du désir d’améliorer et de contrôler l’état sanitaire de la population. Bien que très marqué par la religion et l’empirisme expérimental des traitements, ce système étonne par son pragmatisme précoce.

Une chemise talismanique

Protection et vêtements sont indissociables en Asie : ils cherchent à attirer la chance et la faveur divine, mais aussi à écarter le mal et les mauvais esprits. Ces vêtements apotropaïques (du grec apotrépein signifiant « détourner ») étaient essentiellement destinés aux enfants en raison de la mortalité infantile élevée qui frappe le continent jusqu’au milieu du XXe siècle. En leur faisant porter talismans et amulettes, on espérait arrimer leur âme au corps et les préserver du mauvais œil. Produite en Inde du Nord, cette chemise talismanique en coton peint est calligraphiée en ghubari, écriture généralement employée pour la production de talismans ou de corans miniatures. Des sourates issus du texte sacré et les 99 noms d’Allah, peints à l’or, côtoient ici symboles géométriques et médaillons destinés à protéger le porteur de la maladie et de la mort.

Maylis de Cacqueray

« Médecines d’Asie, l’art de l’équilibre »

Jusqu’au 18 septembre 2023 au musée national des arts asiatiques – Guimet

6 place d’Iéna, 75016 Paris

Tél. 01 56 52 54 33

www.guimet.fr

Catalogue, coédition musée national des arts asiatiques – Guimet / In Fine éditions d’art, 288 p., 37 €.