La 59e Biennale d’Art de Venise est une biennale au long court : ouverte depuis de 23 avril dernier, elle dure sept mois. Intitulée « Le lait des rêves », nourrie par les références littéraires, elle s’ancre résolument, sous le regard de sa commissaire italienne Cecilia Alemani, dans les avant-gardes du XXe siècle et voire avant, pour révéler des univers souvent tenus pour marginaux, ceux des artistes femmes.

Le « Le lait des rêves », titre choisi par Cecilia Alemani, par ailleurs directrice artistique de la High Line Art à New York, est celui du recueil pour enfants imaginé par l’artiste britannique surréaliste Leonora Carrington (1917-2011), qui s’exila au Mexique, après sa rupture douloureuse avec Max Ernst et son internement psychiatrique en Espagne. Quand on l’interrogeait sur sa naissance, Leonora Carrington expliquait qu’elle était le fruit de la rencontre de sa mère avec une machine. Elle décrit dans ses contes un monde échappatoire, irrationnel et fantasque, peuplé de créatures hybrides et changeantes. C’est à un voyage imaginaire autour des métamorphoses de l’être humain, son identité et sa fragilité face aux défis qui l’entourent dans un univers lui-même en pleine mutation et inquiétant que convie Cecilia Alemani ; ce voyage, explique-t-elle en préambule à l’Arsenal, veut aussi remettre au centre le regard des femmes généralement laissé à la marge par une vision masculine et autocentrée du monde : les artistes hommes présentés à l’Arsenal sont denrées rares et dans le Pavillon central des Giardini, ils n’ont pas le droit de cité.

L’Arsenal et le pavillon central des Giardini

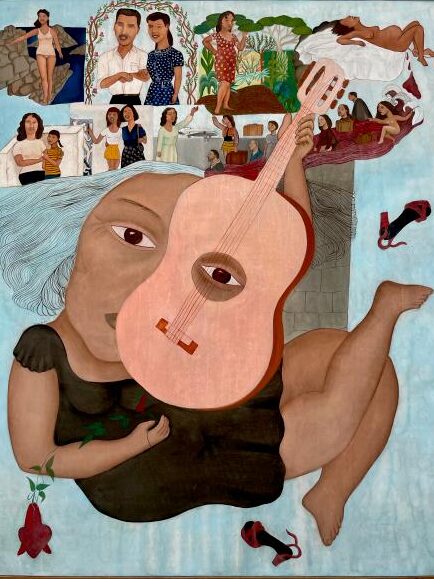

Quelque 213 artistes y ont été sélectionnés, dont 180 présents pour la première fois à Venise, représentant 58 pays différents. À l’Arsenal, c’est une immense tête de l’artiste américaine Simone Leigh qui accueille les visiteurs, entourée des magnifiques collographies de la Cubaine Belkis Ayón (1967-1999) ; aux Giardini, c’est un éléphant grandeur réelle de Katharina Fritsch, moulé en résine verte sur un pachyderme empaillé : la plasticienne allemande, née en 1956, est coutumière de sculptures démesurées et monochromes ; elle a été récompensée, avec la poétesse chilienne Cecilia Vicuña, d’un lion d’or pour l’ensemble de sa carrière. Dans les deux lieux, alternent ensuite unicum – telle la gouache Scarecrow (1967) de l’Ukrainienne Maria Primachenko dont les oeuvres ont été détruites par les bombes des soldats russes –, mini-monographies d’artistes et expositions thématiques.

Aux Giardini, l’ensemble de pastels, dessins et gravures de la Portugaise Paula Rego, qui vient de mourir à Londres le 8 juin dernier, est ainsi saisissant. Il témoigne de son extraordinaire maîtrise du pastel et illustre son univers à la fois inquiétant, cruel et onirique. À l’Arsenal, quelques-uns des temps forts en sont les immenses céramiques de l’Argentin Gabriel Chaile, inspirées de l’art précolombien, la série des quatorze peintures en noir et blanc comme des glyphes géants, Sonhiferas (2020-2021), de la Brésilienne Solange Pessoa ou l’immense tapisserie spécialement tissée pour la Biennale par Igshaan Adams, un artiste sud-africain qui a grandi dans la ségrégation.

Parmi les expositions thématiques, La séduction du cyborg (Arsenal) réunit, entre autres, des oeuvres de Louise Nevelson, Sophie Taeuber-Arp ou encore Lavinia Schulz et Walter Holdt, avec leurs spectaculaires costumes réalisés sous la république de Weimar, tandis que Le Berceau des sorcières (Giardini) est au coeur même de ce lait nourricier des rêves : il regroupe des photographes, peintres et créatrices de la première moitié du XXe siècle dont l’imaginaire s’est construit à l’opposé de l’univers cartésien masculin. Ainsi y sont mises en scène les oeuvres d’artistes proches du surréalisme, comme Leonor Fini, Eileen Agar ou la photographe Gertrud Arndt, ou encore les chorégraphies de Joséphine Baker ou Mary Wigman.

Les pavillons nationaux

Ils sont pour cette 59e édition au nombre de 80, avec cinq nouveaux venus, le Cameroun, l’Ouganda, le Sultanat d’Oman, le Népal et la Namibie. C’est celui des États-Unis qui a remporté, ex-aequo avec la Grande-Bretagne et l’installation a cappella de Sonia Boyce, le Lion d’or pour son exposition consacrée à Simone Leigh (Lion d’or aussi de la meilleure participation internationale). Née en 1968 de parents jamaïcains, elle s’inspire de l’art africain et vernaculaire pour dénoncer la marginalisation des femmes de couleur dans la société américaine. Parmi les incontournables, la France, mention spéciale avec l’installation de Zineb Sedira, pourtant bien ennuyeuse, le Danemark et ses centaures mystérieux, la Pologne avec une vaste fresque brodée… et une Ukraine à l’honneur présentant l’installation de Pavlo Makov, The Fountain of Exhaustion dans son pavillon à l’Arsenal et dans les Giardini, sa Piazza Ucraina, ornée en son centre de ces sacs de sable empilés et protecteurs, devenus le paysage familier des villes d’Ukraine. C’est peut-être par le pavillon belge qu’il faut terminer cette visite des Giardini : les vidéos de Francis Alÿs montrent des enfants riant, courant, sautant et jouant avec tout et rien, filles et garçons de tous les continents, orchestre joyeux et plein d’espoir, dans la droite lignée des jeux d’enfants des peintres du Grand Siècle.

Jeanne Faton

« Il latte de sogni »

59e exposition internationale d’art de Venise

Jusqu’au 27 novembre 2022

www.labiennale.org