La Cité de l’architecture et du patrimoine retraçait en 2013 l’éclosion et le triomphe de l’Art déco. Une décennie plus tard, elle propose cette fois de traverser l’Atlantique afin de découvrir, en plus de 350 œuvres, l’écho exceptionnel que ce style connut en Amérique du Nord.

L’amitié singulière qui depuis le XVIIIe siècle unit la France aux États-Unis constitue assurément le terreau de cette aventure transatlantique. Sans l’intervention de Lafayette, admirerait-on aujourd’hui le Chrysler Building percer fièrement de son casque d’acier le ciel de Manhattan ? L’influence française sur l’architecture et l’urbanisme américains remonte plus précisément au concours décroché en 1791 par Pierre-Charles L’Enfant afin d’imaginer le plan de la nouvelle capitale fédérale de Washington. Moins d’un siècle plus tard, alors que Miss Liberty éclaire désormais le monde de sa torche, de nombreux architectes nord-américains affluent à Paris, comme on se pressait jadis à Rome, afin d’y recevoir les cours donnés par l’École des beaux-arts. Des architectes français traversent bientôt l’Atlantique afin d’y dispenser leur enseignement, tout en contribuant à l’érection d’édifices insignes : dès 1907, Paul Cret œuvre ainsi au Pan American Union Building, avant de signer en 1923 la Fondation Barnes de Philadelphie ; plus tard Léon Arnal élèvera en 1929 la Forshay Tower de Minneapolis, unique tour Art déco construite outre-Atlantique par un ressortissant tricolore.

Des écoles à Meudon et à Fontainebleau

À partir de 1917, l’implication des États-Unis dans la Grande Guerre va resserrer plus encore les liens artistiques entre les deux pays, d’abord en réunissant au sein d’unités de « camouflage » des artistes français et américains, puis en érigeant, une fois la paix signée, de nombreux monuments commémoratifs qui répandront la vogue de l’Art déco. Meudon accueille bientôt une école d’art destinée à occuper les sammies démobilisés. « Ceux-ci rentreront en Amérique avec nombre d’idées nouvelles », prophétise alors le peintre Ernest Peixotto. Le succès de cette première expérience suscitera en 1921 la naissance de la Fontainebleau School of Fine Arts, placée sous la protection de la Fondation Rockefeller. Les soixante-dix étudiants américains qui y sont accueillis y reçoivent notamment l’enseignement de l’architecte Jacques Carlu, figure incontournable du dialogue transatlantique.

1925 : le triomphe de l’Art déco

L’exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 consacrera l’influence artistique française en Amérique. Considérant n’avoir rien de réellement convaincant à présenter, les États-Unis renoncent à y dévoiler un pavillon national. Conscients des enjeux, ils enverront tout de même une importante délégation de 104 observateurs – spécialistes du textile, du mobilier, de l’éclairage, du papier-peint, de la joaillerie, journalistes de Vogue et de House & Garden… – afin d’y capter l’essence de cette modernité galopante qui n’en finit plus de géométriser les lignes et de simplifier les formes. Les grands magasins américains prendront dès l’année suivante le train en marche, diffusant massivement les créations françaises : plus vaste surface commerciale de New York, Macy’s réunit bientôt les plus belles pièces de mobilier de Jules Leleu dans son écrin desservi par des ascenseurs Art déco, tandis que Stewart & Co se pare de bois exotiques, confiant à Jacques Carlu et à son épouse l’aménagement et le décor de luxueuses alcôves où triomphent les parfums D’Orsay promus par une Diane maniériste. Les expositions itinérantes organisées par ces temples dédiés à la consommation mettent à l’honneur les ensembliers et décorateurs français : Jacques-Émile Ruhlmann, Jean-Michel Frank, et Armand- Albert Rateau sont bientôt ardemment sollicités par l’upper class américaine. Le bon goût français est également inlassablement vanté auprès de cette élite francophile et francophone par des prescripteurs de tendances comme l’influente journaliste et photographe Thérèse Bonney et sa sœur Louise, cette dernière assurant même la visite des véritables ambassades flottantes de l’Art déco que constituent des paquebots comme l’Ile-de-France, préfiguration du fastueux Normandie. Encensé par la presse, célébré par Hollywood, porté par l’émancipation féminine, l’Art déco français est désormais partout.

Une nouvelle esthétique : le Streamline

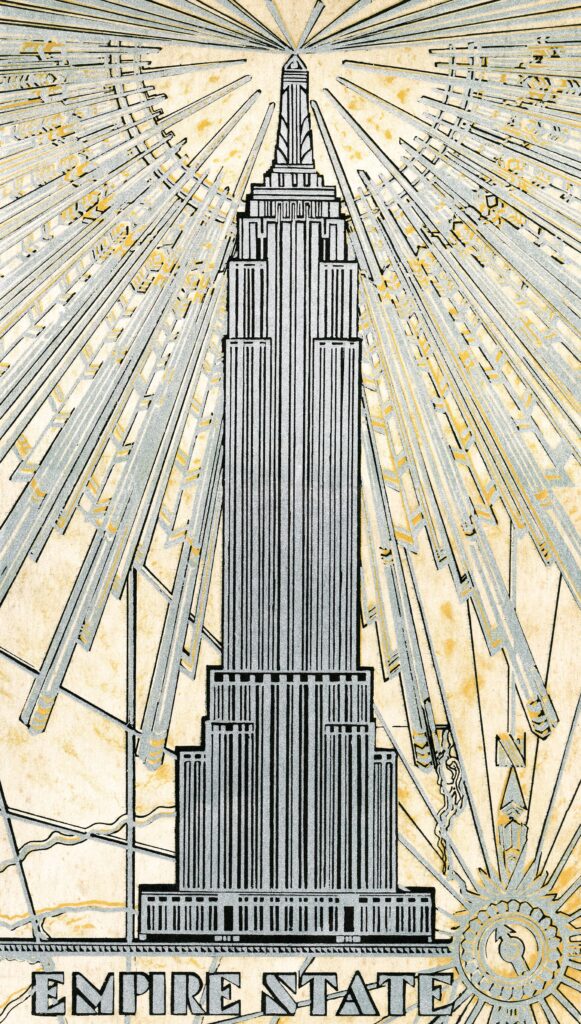

La crise de 1929 va durablement freiner cette dynamique. Les grands travaux initiés dans les métropoles américaines prennent du retard, à tel point que l’on ironise bientôt à New York à propos de l’« Empty State Building ». En 1933, année de la mort de Ruhlmann, l’Exposition universelle de Chicago va promouvoir une nouvelle esthétique : véritable Art déco à l’américaine, le Streamline prend dès lors le relais de son aîné français. Glorifiant la puissance industrielle du pays, vecteur de sa reprise économique, il délaisse les matériaux précieux et s’ouvre à la consommation de masse afin de séduire la middle class américaine. Ce virage donnera notamment naissance à Miami Beach à un style balnéaire démocratisé : le « Tropical Déco ».

Washington à Paris

La Grande Dépression sonne le glas de la carrière américaine de nombre d’architectes français, à l’image de Jacques Carlu. De retour à Paris, il livre en 1935 les plans du tout nouveau palais de Chaillot : par ses proportions « washingtoniennes », il s’inspire ouvertement des édifices américains. Après avoir essaimé outre-Atlantique, l’Art déco est de retour en France.

Olivier Paze-Mazzi

« Art déco France / Amérique du Nord »

Jusqu’au 6 mars 2023 à la Cité de l’architecture et du patrimoine, palais de Chaillot

1 place du Trocadéro, 75116 Paris

Tél. 01 58 51 52 00

www.citedelarchitecture.fr

Catalogue, sous la direction d’Emmanuel Bréon, coédition Cité de l’architecture et du patrimoine / Norma éditions, 304 p., 45 €.