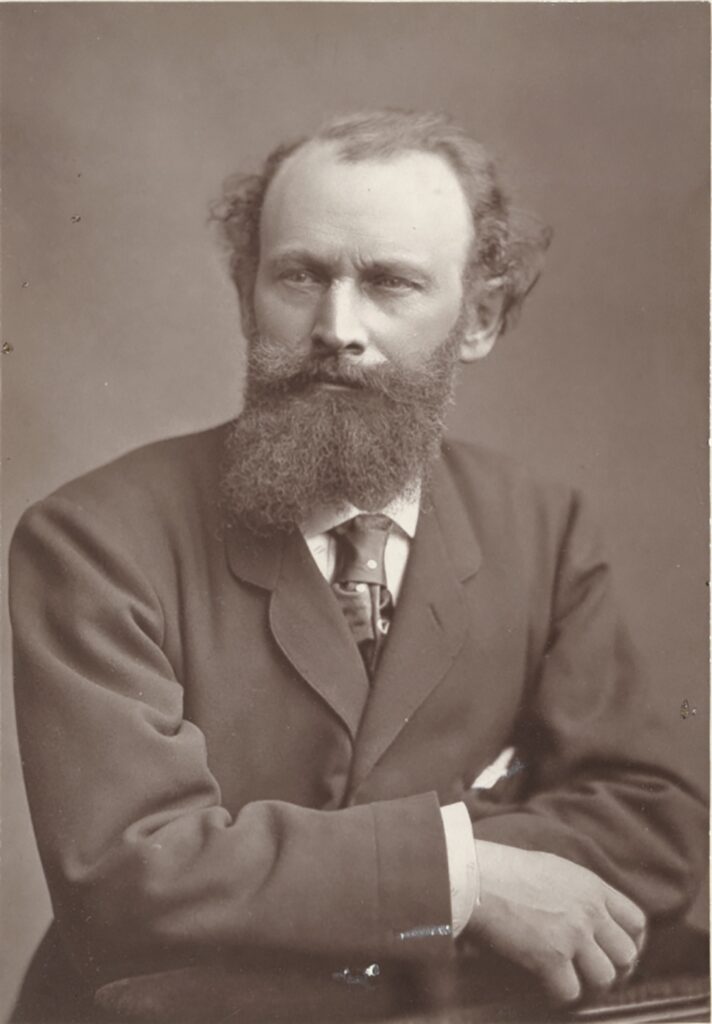

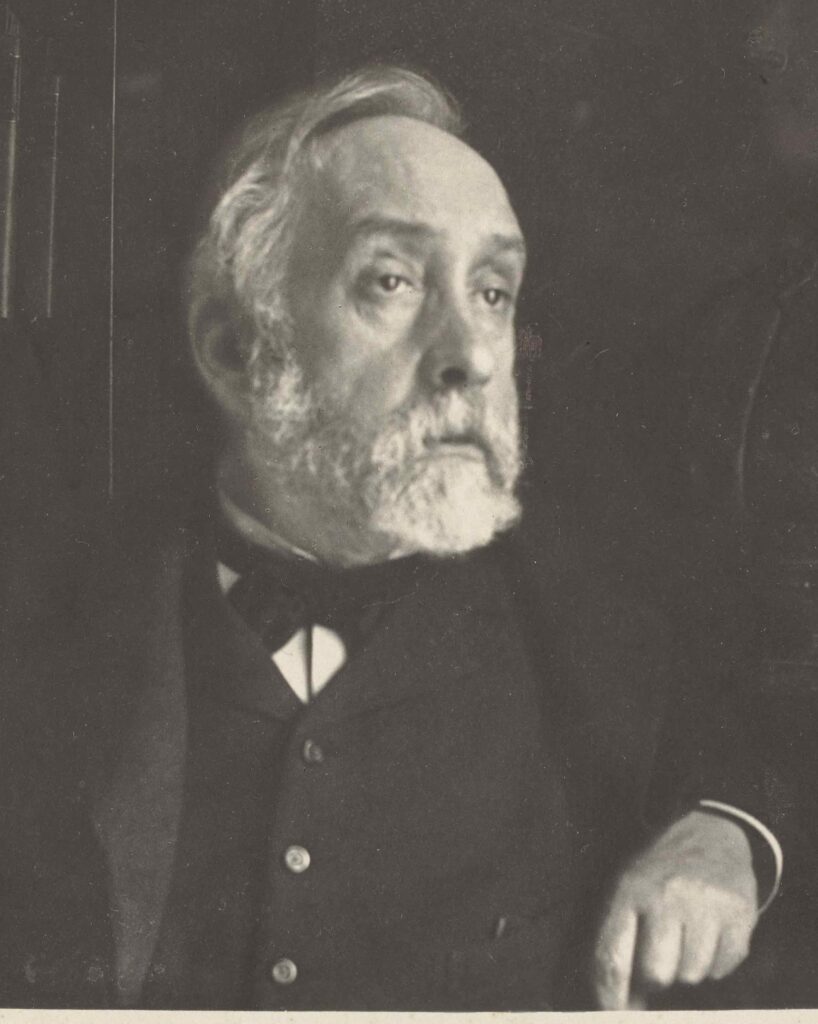

En convoquant Edgar Degas et Édouard Manet pour un face à face inédit, le musée d’Orsay nous invite à poser un regard nouveau sur ces deux maîtres de l’impressionnisme. Exceptionnelle réunion de chefs-d’œuvre, cette magistrale exposition offre plus largement une immersion dans le milieu artistique de la deuxième moitié du XIXe siècle. Entretien avec Isolde Pludermacher, conservatrice générale peinture au musée d’Orsay, et Stéphane Guégan, conseiller scientifique auprès du Président des musées d’Orsay et de l’Orangerie, commissaires de l’exposition.

Propos recueillis par Myriam Escard-Bugat.

Pouvez-vous revenir sur la genèse de cette exposition ?

I. P. : Laurence des Cars, aujourd’hui présidente – directrice du musée du Louvre, est à l’initiative de cette exposition qu’elle avait inscrite dans notre programmation il y plusieurs années, lorsqu’elle était à la tête des musées d’Orsay et de l’Orangerie. Elle en est demeurée la commissaire générale. Le partenariat avec le Metropolitan Museum of Art de New York s’est imposé naturellement, puisque l’institution américaine conserve l’une des plus grandes collections au monde d’œuvres de Manet et Degas. Conçue avec nos collègues du Met, l’exposition rassemble près de 200 œuvres toutes techniques confondues (peintures, dessins, gravures). Nous avons eu la chance d’obtenir le prêt de nombreux chefs-d’œuvre des deux artistes, qui auraient littéralement permis de présenter deux expositions monographiques mises en parallèle si nous l’avions souhaité. Notre but était cependant tout autre : la sélection comme le parcours ont été conçus en gardant toujours à l’esprit l’idée d’évoquer, sous la forme d’un dialogue, la relation singulière de Manet et de Degas, tant sur le plan humain qu’artistique. Certaines œuvres étaient indispensables à ce récit, tel le portrait de Manet et son épouse par Degas, à l’origine d’une brouille entre les deux hommes suite à la mutilation de la toile par Manet.

Que permet cette confrontation entre deux maîtres ?

S. G. : Nous cherchons à renouveler le scénario canonique de la modernité picturale. Il est généralement admis que le romantisme, le réalisme puis l’impressionnisme s’enchaînent selon une logique de rupture. Pourtant, en rapprochant Manet, qui est perçu comme l’un de ceux qui ouvrent la voie au pleinairisme, et Degas, qui participe activement à l’organisation des expositions impressionnistes sans parvenir à y entraîner Manet lui-même, nous sommes amenés à structurer autrement les années 1860-1880. L’une des vertus de ce dialogue est de nous affranchir des analyses habituelles, centrées sur les questions de style. Le cheminement de ces artistes s’avère très complexe, très changeant. Au-delà des points communs, il est intéressant de comprendre comment leurs car- rières se construisent dans une sorte d’observation mutuelle permanente ; c’est un des ressorts de la modernité de ces années-là. Je crois qu’il est bon d’oublier de temps en temps les monographies, les focalisations outrées sur les créateurs, et d’étendre un peu l’analyse, soit à l’entourage direct des artistes, soit à un ensemble de facteurs sociaux, commerciaux, politiques, sans lequel nous ne com- prendrions pas l’époque. Par ailleurs, le poids du romantisme sur nos deux compères est déterminant.

Vous étendez donc votre approche aux réseaux professionnels et amicaux ?

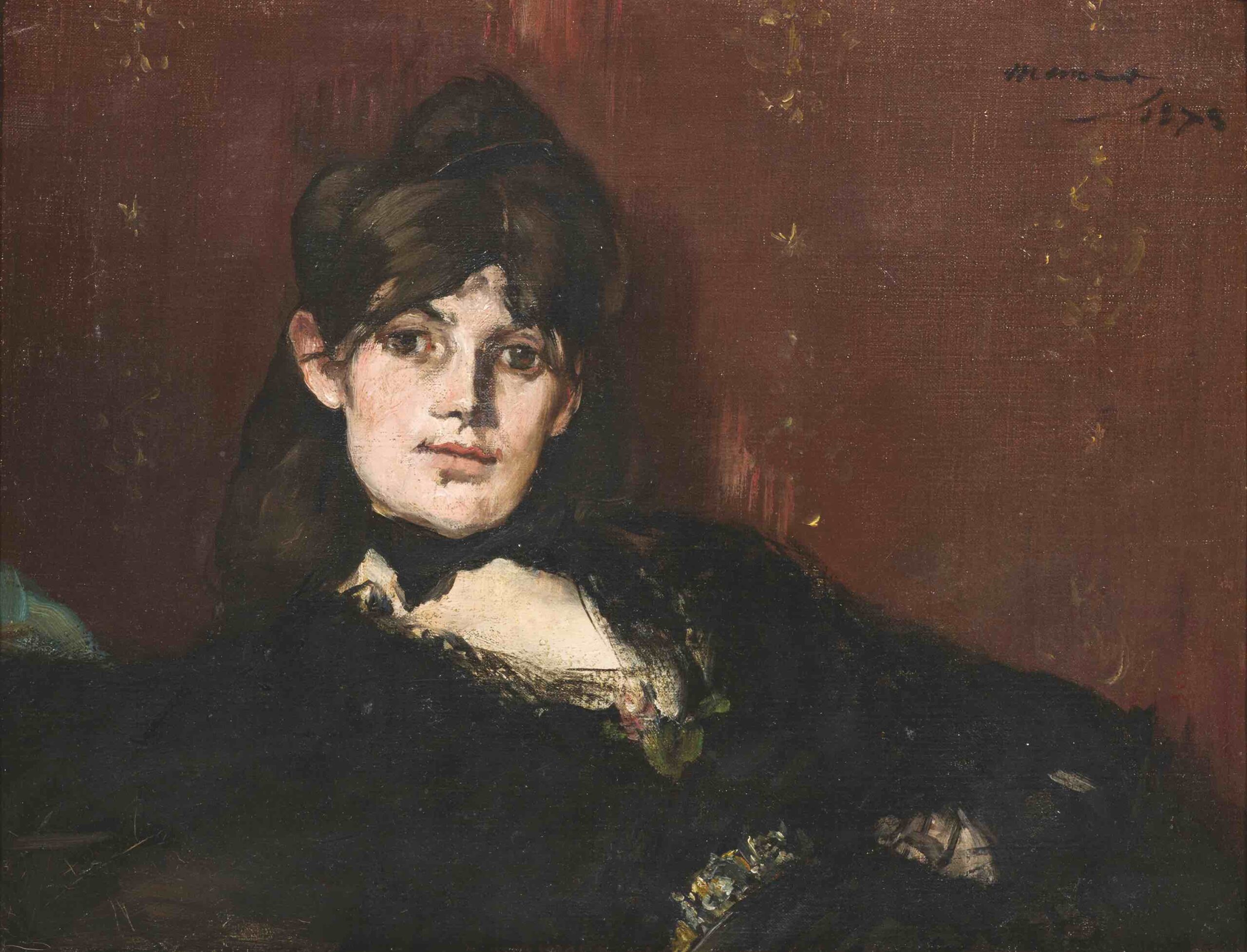

S. G. : Le canevas de l’exposition, assez classique au moment où le travail d’élaboration a débuté, a fini par intégrer des sections qui mettent en évidence ces solidarités souterraines un peu oubliées et qui sont le vrai terreau de la création picturale. On s’est aperçu par exemple que les fameuses brouilles entre les deux peintres, liées peut- être à la non-participation de Manet à l’aventure impressionniste, n’ont pas mis fin à leur relation et leurs échanges. D’autant qu’autour d’eux, des femmes et des hommes, journalistes, écrivains, artistes, servent d’agents de liaison. Les portraits de Zacharie Astruc, Berthe Morisot, Marcellin Desboutin, Stéphane Mallarmé et Émile Zola, que nous présentons séparés ou regroupés, maintiennent d’un bout à l’autre ce fil des interférences fertiles.

De quelles sources disposez-vous ? Exposez-vous des documents d’archives ?

I. P. : Les sources émanant des principaux intéressés sont peu nombreuses. Par exemple, dans la correspondance de Degas récemment publiée par Theodore Reff, on ne trouve aucune lettre adressée à Manet. Et seules sont connues quatre courtes lettres de Manet à son confrère. En revanche, les deux artistes livrent de précieux témoignages lorsqu’ils écrivent à leurs amis. Nous montrons plusieurs de ces lettres adressées à Tissot, Bracquemond et Duret. Il est d’ailleurs intéressant de voir que, de leur vivant déjà, leur relation est décrite par de nombreux observateurs (Berthe Morisot, Giuseppe De Nittis, George Moore, etc.) conscients d’être en présence de personnalités hors norme. Peintre, collectionneur et historien de l’art, Étienne Moreau- Nélaton raconte dans sa biographie de Manet comment les deux artistes se sont rencontrés au Louvre, devant une œuvre de Velázquez que Degas était en train de copier en la gravant. Il indique que Manet lui a alors donné une « leçon » en même temps que sa « durable amitié ». Jacques-Émile Blanche évoque quant à lui une « rivalité inévitable » entre les « deux chefs de l’école impressionniste ». Ces témoignages résument bien la complexité de leurs rapports où se mêlent admiration et irritation réciproques.

Leur relation est toutefois interrompue très tôt par la mort de Manet…

I. P. : On ne peut bien sûr résumer ces deux artistes à travers le seul prisme de leur relation, d’autant que Manet s’éteint en 1883, soit près de trente-cinq ans avant son ami et rival. Cependant, le dialogue se poursuit de manière posthume, notamment à travers la collection de Degas à laquelle nous consacrons la dernière section de l’exposition. Il rassemble des peintures, des dessins et un ensemble exceptionnel de gravures de Manet souvent très éloignés de sa propre production. L’exemple le plus frappant est sans doute L’Exécution de Maximilien, dont la teneur politiquement subversive est sans équivalent dans l’œuvre de Degas.

![Édouard Manet (1832-1883), L’Homme mort [dit aussi Le Torero mort], 1864 Huile sur toile, 75,9 x 153,3 cm. Washington, National Gallery of Art Photo courtesy The National Gallery of Art, Washington](https://www.actu-culture.com/wp-content/uploads/2023/03/33.-Manet-lhomme-mort-scaled.jpg)

Comment Manet et Degas sont-ils traditionnellement comparés sur le plan stylistique ?

S. G. : On a tendance à faire de Degas l’homme de la ligne, séduit par l’art florentin et le lisse ingresque, tandis que Manet serait un coloriste, héritier de Delacroix et surtout des Vénitiens qu’il a beaucoup copiés. On s’aperçoit en réalité qu’ils partagent une même fascination pour les maîtres toscans ou, à l’autre extrême du spectre, pour les Espagnols, sans parler du rocaille français. La section « Copier, créer, étudier » propose ainsi des parallèles qui vont surprendre, comme leur passion commune pour Velázquez qui les a peut-être fait se rencontrer au Louvre. Si l’on veut bien dépasser une approche strictement formelle, on mesure aussi leur volonté symétrique de réinventer la peinture d’histoire en abandonnant son idéalisme et ses grands sujets, désormais remplacés par l’examen des mœurs, loisirs et conflits contemporains. On les jugeait tous deux incapables de s’élever au-dessus de la réalité ordinaire, sans comprendre qu’ils maintenaient en vie la peinture d’idées, la leçon des maîtres, que le Salon caricaturait.

100 x 74,9 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art. Photo courtesy The Metropolitan Museum of Art, New York

Comment parvenez-vous à renouveler le regard sur ces deux artistes illustres, si souvent exposés ?

I. P. : Une telle confrontation offre for- cément au visiteur un autre rapport aux œuvres. Nous souhaitons pouvoir montrer comment, en s’intéressant à des sujets semblables au même moment, Manet et Degas ont réalisé des œuvres foncièrement différentes. Cette émulation dans leurs rapports les a sans doute chacun poussés vers une forme de radicalité.

S. G. : Paradoxalement, si le compara- tisme dont cette exposition procède exhume des convergences inattendues, nous rendons aux deux peintres une forme d’étrangeté et de singularité que notre familiarité avec eux leur avait fait perdre. C’est un bain de jouvence pour les artistes et le public ; il était temps !

Entretien à retrouver en intégralité dans :

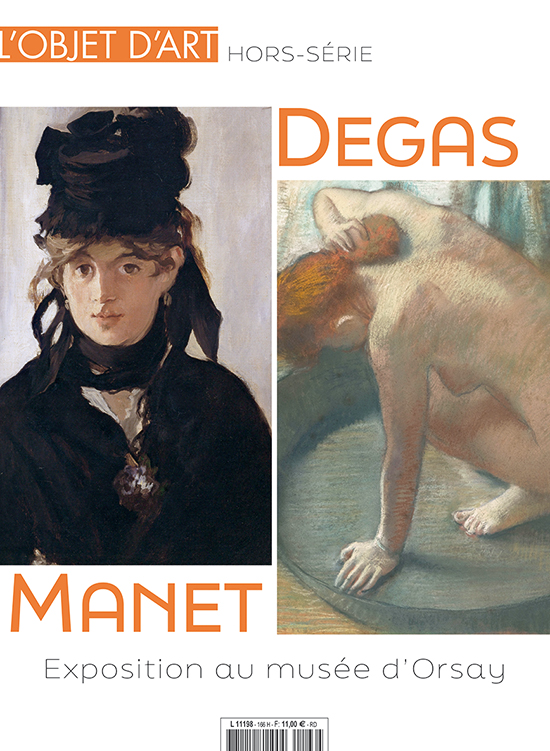

L’Objet d’Art hors-série n° 166

Manet / Degas

64 p., 11 €.

À commander sur : www.lobjet-dart-hors-serie.com

« Manet/Degas »

Jusqu’au 23 juillet 2023 au musée d’Orsay

Esplanade Valéry Giscard d’Estaing, 75007 Paris

Tél. 01 40 49 48 14

www.musee-orsay.fr

Catalogue, Paris, Gallimard, 272 p., 45 €.