La fondation Mapfre lance avec éclat les commémorations célébrant les cinquante ans de la mort de Picasso (1881-1973) en orchestrant un dialogue aussi subtil que pertinent avec son compatriote et ami Julio González (1876-1942).

Le 27 mars 1942, Julio González s’éteint brutalement à Paris, loin du Lot où s’est réfugiée sa famille, sa fille, la sculptrice Roberta, et son époux Hans Hartung. Parmi les rares personnes présentes à ses obsèques figure son ami Picasso, qui crée en sa mémoire une série d’œuvres avec pour motif principal le crâne de taureau (deux sont réunies en introduction de l’exposition).

Deux Espagnols à Paris

Revenons à la genèse de cette amitié. Tout semble opposer les deux hommes : artisan ferronnier à ses débuts, González se caractérise par un sérieux qui frôle l’austérité et une modestie extrême qui le rend réticent à toute autopromotion, il commence certes à être reconnu de son vivant, mais c’est sa fille qui diffusera activement son œuvre après sa mort (un travail que poursuit aujourd’hui la González Administration, partenaire de l’exposition qui achève actuellement la publication des catalogues raisonnés de son œuvre). C’est dans la Barcelone moderniste du XIXe siècle finissant que Picasso et González se lient d’amitié et commencent à immortaliser le petit peuple, les démunis, les marginaux. Ils se retrouvent bientôt à Paris où Julio s’installe avec toute sa famille en 1900, afin de devenir un « vrai » artiste.

Pablo Picasso (1881-1973), Les Misérables, 1903. Crayon, encre et aquarelle sur papier, 37,5 x 26,7 cm. The Whitworth, The University of Manchester, don de A. E. Anderson par The Art Fund. Photo service de presse. © Sucesión Pablo Picasso. VEGAP, Madrid, 2022. Photo : Image © the Whitworth, The University of Manchester, photography by Michael Pollard

Julio González (1876-1942), Paysanne avec chèvre, 1906. Huile sur toile, 54 x 38 cm. Paris, Centre Pompidou – musée National d’Art Moderne / Centre de Création Industrielle, don de Roberta González, 1964. Photo service de presse. Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Meguerditchian

Vers la dématérialisation

Durant la Première Guerre mondiale, alors que le peintre des Demoiselles d’Avignon voyage et imagine des décors pour les Ballets russes, son compatriote est contraint de travailler à l’usine Renault ; c’est là qu’il s’initie à la technique industrielle de la soudure oxyacétylénique qui va lui permettre d’innover, d’orienter ses recherches vers la transparence et la dématérialisation à la fin des années 1920. Il n’est toutefois pas le seul à s’éloigner de la ronde-bosse traditionnelle pour explorer cette voie, comme en témoignent les œuvres de cubistes tardifs tels Jacques Lipchitz ou Juan Gris.

Jacques Lipchitz (1891-1973), Mélancolie, 1928-1930. Bronze patiné, 29,2 x 22,2 x 16,5 cm. Toronto, Canada, Audrey et David Mirvish. Photo service de presse. Photo © Michael Visser

Julio González (1876-1942), L’Arlequin, vers 1930 ? Bronze, 43 x 30 x 30 cm. IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat. Don de C. Martínez et V. Grimminger, Paris. Photo service de presse. Photo © Juan García Rosell, IVAM

Projets communs

González, comme le souligne André Salomon, « a toujours vécu aux côtés des plus grands et ce sont ceux-ci qui parfois, furent ses élèves. Au moins leur enseigna-t-il une technique ». La collaboration technique qu’il apporte à Picasso en 1928-1932 pour de grandes sculptures métalliques est à ce titre majeure et constitue un jalon essentiel dans l’histoire de la sculpture moderne. Le Malaguène sollicite son ami alors qu’il travaille à un projet de monument à Guillaume Apollinaire, la célèbre Femme au jardin dont le musée Picasso Paris a prêté la version en fer, et dont le musée Reina Sofía de Madrid conserve le bronze exécuté par González.

Chacun sa route

Si ces années de collaboration nourrissent le travail des deux amis, l’exposition rappelle toutefois combien les voies qu’ils empruntent à la même époque diffèrent. Délaissant définitivement la peinture, le Catalan poursuit en pionnier sa quête de la dématérialisation qui l’amène à faire du vide un matériau à part entière pour « dessiner dans l’espace ». Le critique d’art Maurice Raynal le qualifie même de « plasticien du vide ». De son côté, Picasso crée dans son atelier du château de Boisgeloup (1930-1935) des figures pleines et tout en rondeur, à la fois sensuelles et minimalistes, inspirées par sa nouvelle muse, Marie-Thérèse Walter.

Julio González (1876-1942), Femme se coiffant I, 1931. Fer forgé, soudé, 168,5 x 54 x 27 cm. Paris, Centre Pompidou – musée national d’Art moderne. Donation de Mme Roberta González. Photo service de presse. © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

Pablo Picasso (1881-1973), Tête de femme, Boisgeloup, 1931-1932. Bronze, 128,5 x 54,5 x 62,5 cm. Paris, musée national Picasso-Paris. Photo service de presse. © Succession Pablo Picasso. VEGAP, Madrid, 2022. Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

Même combat ?

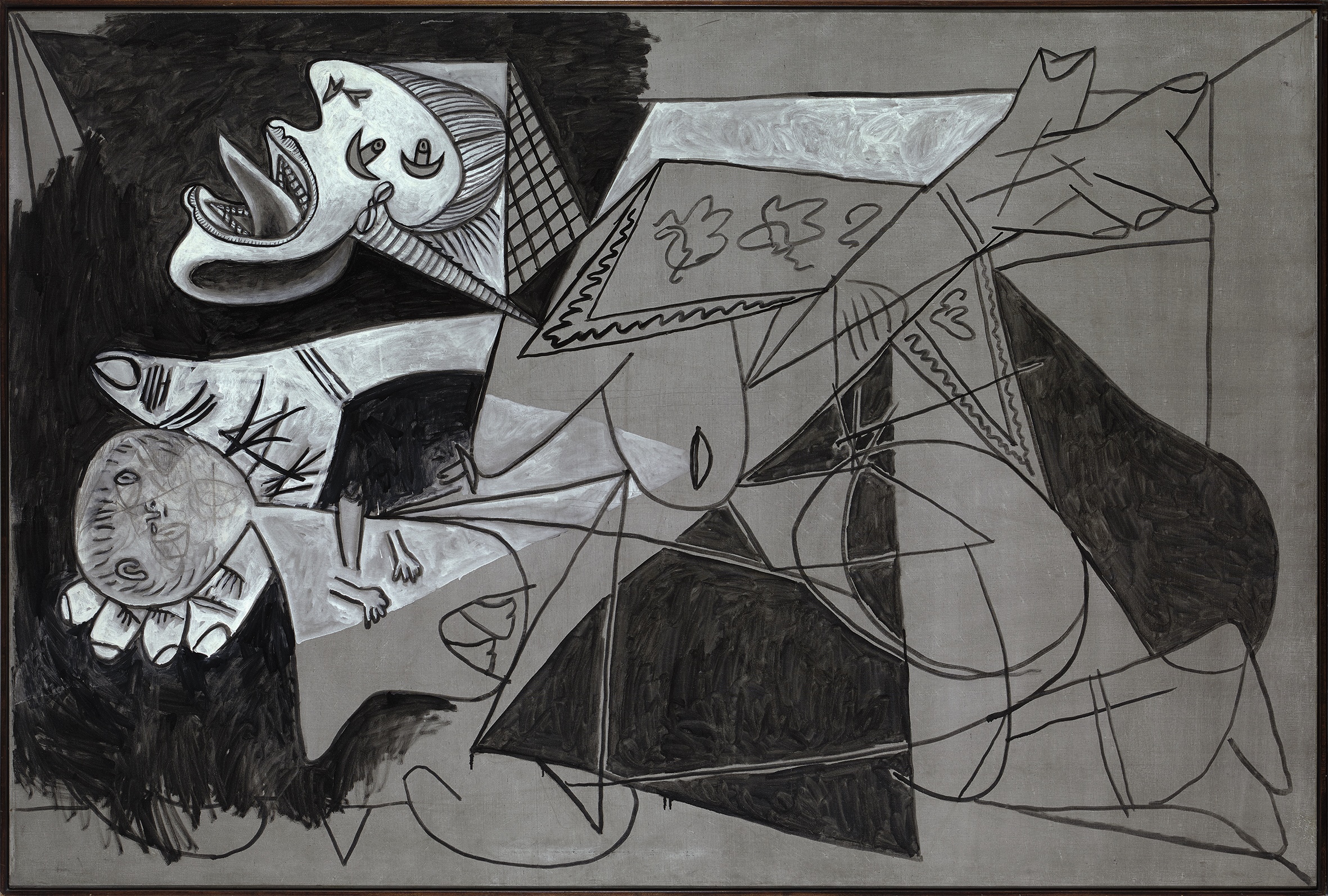

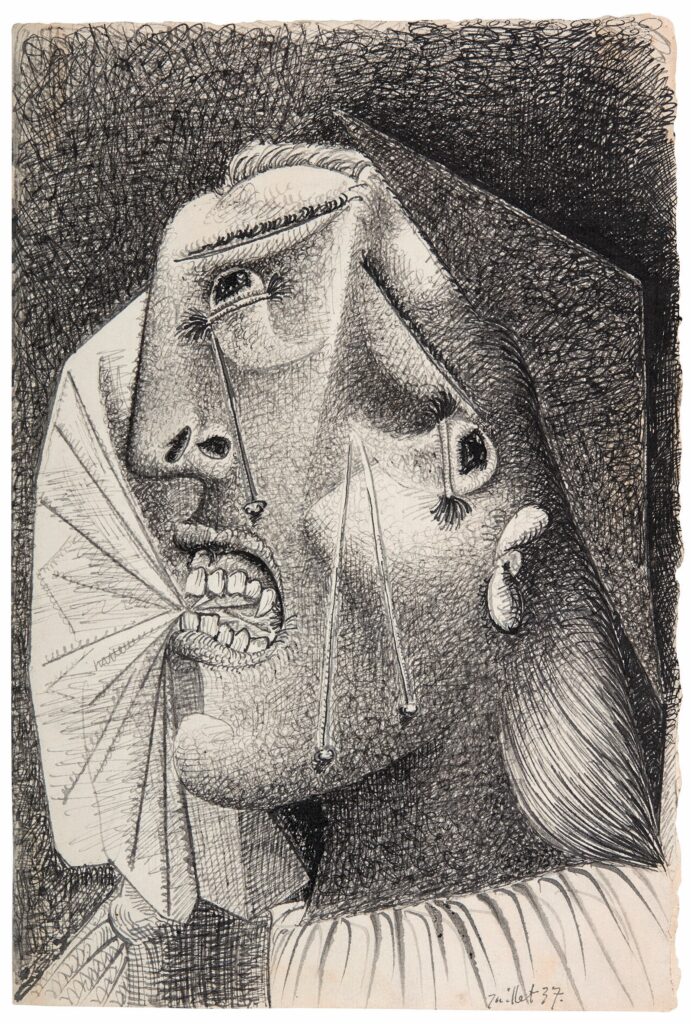

Bien que certains spécialistes rapprochent volontiers le travail de González de l’abstraction, il est toujours resté attaché au motif et en particulier à la figure humaine, à l’instar de Picasso. Les femmes en pleurs de ce dernier, tout comme ses compositions autour de Guernica font d’ailleurs singulièrement écho aux Hommes Cactus de González et à sa Montserrat, héroïque et résiliente paysanne catalane qui occupe une place d’honneur au sein du Pavillon de l’Espagne républicaine de l’Exposition universelle de 1937, non loin du chef-d’œuvre de son ami. Le florilège d’œuvres dévoilé ici met en évidence un engagement commun face à la guerre et la barbarie.

Pablo Picasso (1881-1973), Tête en pleurs avec mouchoir (I). Post-scriptum à « Guernica », 1937. Huile sur toile, 130 x 195 cm. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Photo service de presse © Succession Pablo Picasso/ Adagp, Paris, 2022

Julio González (1876-1942), Tête de Montserrat hurlant II, 1941-1942, fonte en 1961. Bronze, 31,8 x 19,1 x 28 cm. Washington D. C, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution. Photo service de presse. Photo : Lee Stalsworth. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden

Myriam Escard-Bugat

« Julio González, Pablo Picasso et la dématérialisation de la sculpture »

Jusqu’au 8 janvier 2023 à la fondation Mapfre

23 Paseo des Récollets, 28004 Madrid

Tél. 00 34 915 81 61 00

www.fundacionmapfre.org

Catalogue de l’exposition en espagnol, Fondation Mapfre, 375 p, 44,90 €.