De Jan van Eyck à Paul Delvaux en passant par Jacob Jordaens, Pierre Paul Rubens ou James Ensor, le musée royal des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA) conserve une exceptionnelle collection qui en fait le plus important des musées flamands. Après 11 ans d’un ambitieux chantier de rénovation et de construction, il entre de plain-pied dans le XXIe siècle et affiche plus que jamais son identité plurielle.

Conçu comme une annexe de l’Académie, le musée est fondé en 1810 par décret de Napoléon Ier dans l’ancien couvent des Frères Mineurs afin de déployer les 200 retables et portraits saisis, auxquels s’ajoutent bientôt les œuvres rendues par la France après le Congrès de Vienne. Trop à l’étroit, le musée investit en 1890 le majestueux bâtiment néoclassique construit à cet effet au cœur du quartier sud, un écrin sur mesure qui va rapidement se tailler une réputation à l’international grâce aux chefs-d’œuvre d’Anton Van Dyck, Peter Paul Rubens ou Jacob Jordaens. Acquisitions et donations vont dès lors s’orienter également vers l’art contemporain et aujourd’hui seulement 22 % des collections datent d’avant 1800. Cette double identité est désormais rendue parfaitement lisible : « l’agence Kaan Architecten a créé deux univers en imbriquant avec beaucoup d’ingéniosité un nouveau musée dans le bâtiment historique », souligne Nico Van Hout, directeur des collections. Les œuvres anciennes se déploient à l’étage, au fil des grandes galeries qui ont retrouvé leur lustre et leurs dorures, tandis que le nouveau parcours créé au cœur du bâtiment, à l’emplacement des cours intérieures originelles, rassemble dans des espaces immaculés les œuvres de James Ensor, Théo van Rysselberghe, Paul Delvaux ou Pierre Alechinsky qui dialoguent avec Auguste Rodin, Amadeo Modigliani, Hans Hartung et Karel Appel.

L’escalier monumental. © Karin Borghouts / KMSKA

KAAN Architecten a conçu une extension contemporaine et épurée au cœur du bâtiment historique. © KMSKA / Karin Borghouts

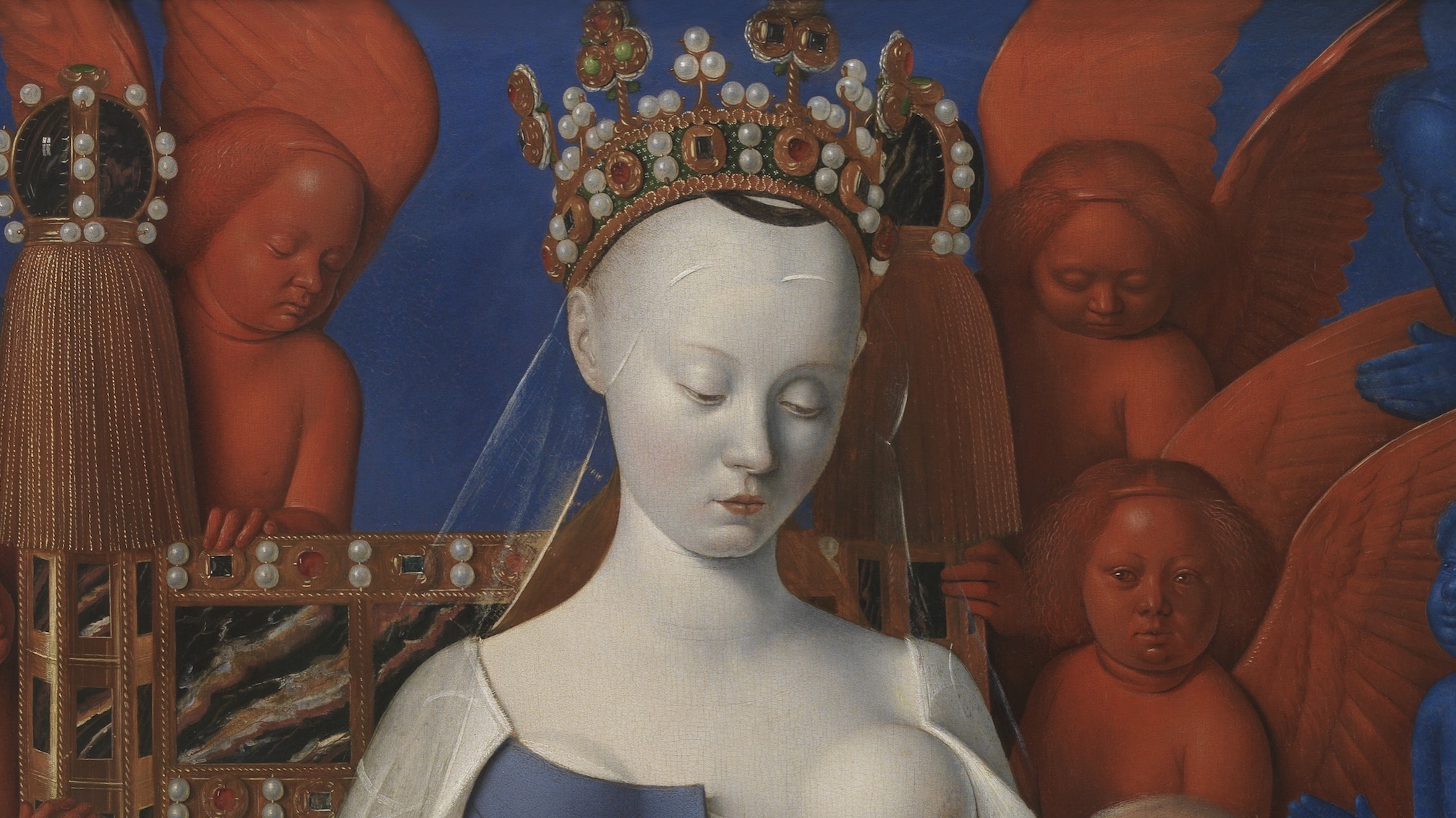

La Madone de Fouquet, le joyau des collections

Voici l’un des six tableaux du rénovateur de la peinture française Jean Fouquet (vers 1420-1478/1481) conservés à ce jour. Ce panneau du diptyque de Melun, vendu entre 1773 et 1775 par les chanoines de la collégiale de Melun qui connaissent alors des difficultés financières, est acquis à Paris par le bourgmestre d’Anvers Florent van Ertborn, qui le lègue au musée en 1840. Conservé à la Gemäldegalerie de Berlin, l’autre panneau représente le donateur, Étienne Chevalier, accompagné de son saint patron. Trésorier du roi Charles VII, Chevalier est l’un des prestigieux commanditaires pour lesquels le peintre a travaillé ; exécuteur testamentaire d’Agnès Sorel, il aurait demandé à ce que la Vierge adopte les traits de la maîtresse du roi (rien ne permet toutefois de l’affirmer et il s’agit d’une simple légende selon plusieurs historiens d’art à l’instar d’Albert Châtelet). Célèbre en son temps puis redécouverte au XIXe siècle, l’œuvre sidère par sa singularité. Elle mêle l’esthétique de la sculpture monumentale médiévale, les techniques les plus avancées des peintres flamands mais aussi les influences italiennes (le séjour de Fouquet dans la péninsule est attesté dans les années 1443-1447), particulièrement sensibles dans le cadrage qui s’arrête au niveau des genoux de la Vierge et contribue à la rapprocher du spectateur, malgré l’évidente distance induite par sa carnation glacée, sa plastique idéalisée et son regard baissé.

Réalisme photographique sous le pinceau de Memling

Portant la bareta et la toga noires, très en vogue dans l’Italie du XVe siècle, l’humaniste et diplomate vénitien Bernardo Bembo a choisi de se faire portraiturer par le Flamand Hans Memling (vers 1435/1440-1494), profitant sans doute de séjours à la cour bourguignonne de Bruges en tant qu’ambassadeur, entre 1471 et 1474. Éminent représentant de la peinture brugeoise, Memling fait ici montre de sa capacité à retranscrire les physionomies avec un réalisme et une précision exceptionnels. Longtemps resté anonyme, le modèle qui pose sur le spectateur un regard paisible peut être identifié grâce au sesterce représentant Néron que tient ostensiblement cet amateur de monnaies anciennes, tandis que le palmier en arrière-plan et les deux feuilles de laurier qu’on devine en bas de l’œuvre (palme et laurier) sont l’emblème de Bembo.

Rubens, une ampleur nouvelle

Le KMSKA conserve vingt-sept tableaux de Rubens et quelque sept cents gravures reproduisant ses compositions. Illustrant l’épisode biblique le plus souvent traité par Rubens, ce vaste retable haut de près de 4,50 mètres et pesant 600 kg a été commandé par l’abbé Matthias Yrsselius pour le maître-autel de l’abbaye Saint-Michel d’Anvers. La composition tourbillonnante et la lumière attirent le regard vers la Vierge et l’Enfant placés sur la droite. On aperçoit à l’arrière-plan les ruines d’un édifice antique, peut-être celles du palais du roi David. Ce chef-d’œuvre empreint d’humanité et de somptuosité est saisi par les troupes françaises durant l’occupation, puis transféré à Paris. En 1815, l’abbaye étant à l’abandon, il est restitué au musée d’Anvers.

Michaelina Wautier, une grande artiste redécouverte

Issue d’une riche famille de Mons, dans les Pays-Bas méridionaux (actuelle Wallonie), Michaelina Wautier fait l’objet d’un intérêt croissant depuis la première rétrospective que lui ont consacrée le MAS et la Maison Rubens d’Anvers en 2018 (voir EOA n° 546, pp. 70-79). On sait qu’elle a passé sa vie auprès de son frère Charles, peintre enregistré à la guilde de Saint-Luc de Bruxelles en 1651, et si l’on n’a aucune certitude concernant leur formation, leur situation financière s’avère florissante. Plus talentueuse et originale que son frère, Michaelina s’est aussi bien adonnée aux scènes de genre et aux portraits qu’aux tableaux d’histoire ambitieux, se distinguant ainsi de la plupart des femmes peintres de son temps. Elle représente ici grandeur nature deux jeunes filles, l’une en sainte Agnès caressant un agneau, l’autre en sainte Dorothée avec un panier de roses et de fruits, en référence à leur martyre.

James Ensor, le « peintre des masques »

Avec 39 tableaux, des centaines de dessins, gravures et carnets de croquis, le musée possède la plus grande collection de James Ensor, depuis ses premières toiles influencées par le réalisme de Gustave Courbet et l’utilisation des couleurs pures défendue par les impressionnistes jusqu’aux œuvres de maturité qui montrent avec quelle liberté l’artiste a su déchaîner son art. Loin d’être un créateur isolé, Ensor développe son réseau à travers l’Europe et fait partie des fondateurs du Groupe des Vingt (1883) avec d’anciens membres de l’Académie tels que Fernand Khnopff ou Théo Van Rysselberghe. Parmi les œuvres phares de la collection figurent La Mangeuse d’huîtres, Adam et Ève chassés du Paradis et L’Intrigue. Datée de 1890, cette composition met en scène plusieurs personnages aux masques grimaçants qui expriment pleinement la soif de provocation du peintre et sa vision pessimiste de l’humanité.

Myriam Escard Bugat

Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA)

2 place Léopold de Wael, 2000 Anvers, Belgique

Tél. 0032 3 224 95 50

www.kmska.be

Un numéro spécial des Dossiers de l’Art sera prochainement consacré à la réouverture du musée et à ses riches collections.

Rendez-vous sur : www.dossiers-art.com