Sam Szafran (1934-2019) bénéficie enfin d’une grande exposition en France : le musée de l’Orangerie braque un coup de projecteur bienvenu sur son œuvre de maturité en réunissant soixante-dix pastels, aquarelles et fusains, pour la plupart conservés en mains privées.

Son succès auprès des collectionneurs ne s’est jamais démenti depuis les années 1970. Pourtant, Sam Szafran demeure, encore aujourd’hui, largement méconnu du grand public. Comment expliquer cet apparent paradoxe ? Il faut d’emblée souligner qu’après s’être brièvement engouffré dans la voie triomphante de l’abstraction, Szafran choisit de revenir au motif vers 1960. Il confie lui-même : « il y avait deux clans à cette époque : une école dominée par Lanskoy et Poliakoff, qui a été très importante pour Soulages, et puis les autres. Un type qui faisait de la figuration passait pour un ringard » (entretien avec Jeanne Faton, à lire dans L’Objet d’Art hors-série n° 162). Cette forte personnalité n’a en outre « appartenu à aucun grand mouvement figuratif et a entretenu des rapports parfois compliqués avec les institutions, ce qui a contribué à l’isoler », soulignent les commissaires de l’exposition, Julia Drost, qui travaille depuis dix ans au catalogue raisonné, et Sophie Eloy, responsable de la documentation, de la bibliothèque et des archives à l’Orangerie.

Jeunesse et errance

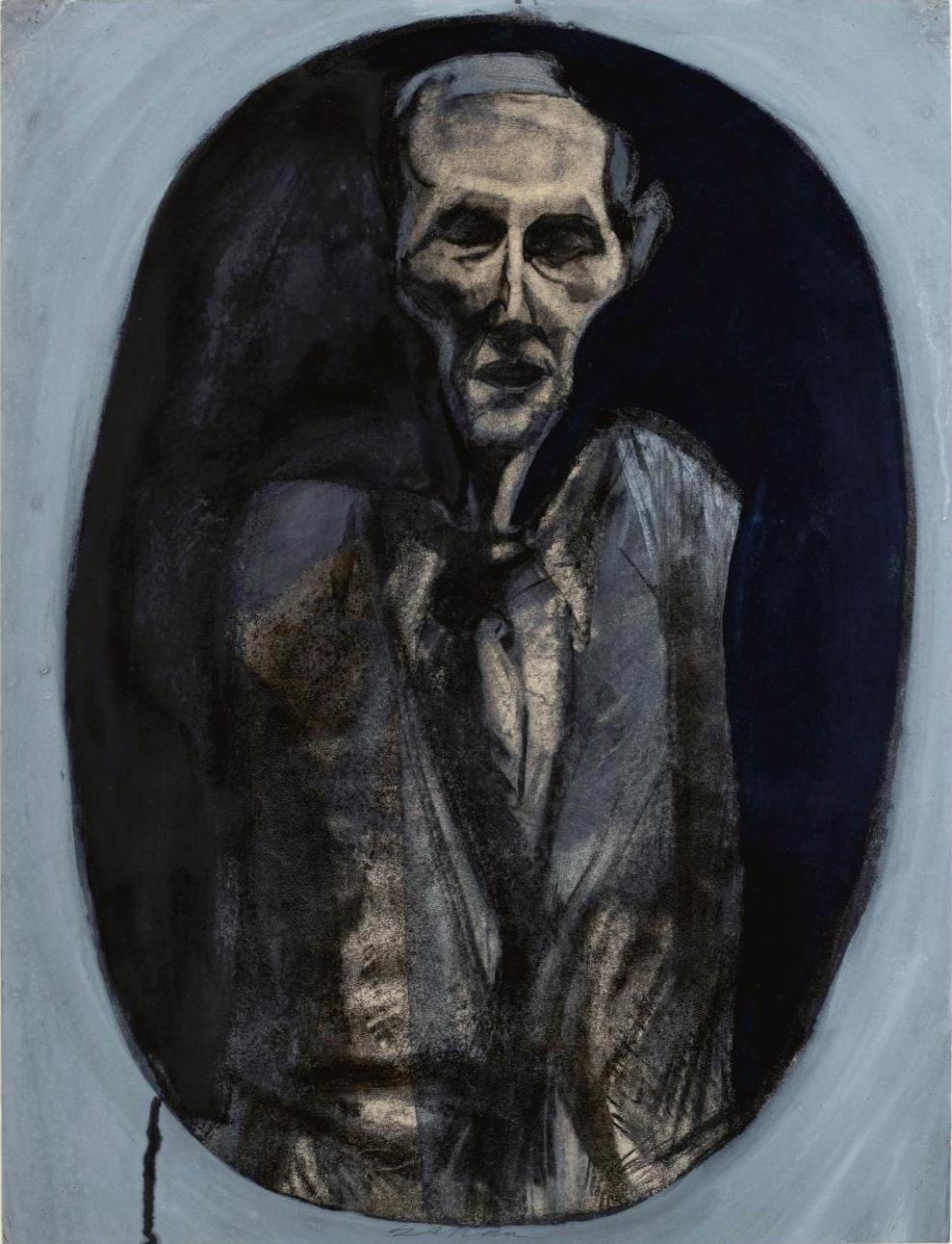

Né à Paris dans une famille de Juifs polonais, Samuel Berger connaît une enfance douloureuse : à la mort de son père, au début de la guerre, il est confié à un oncle violent, échappe ensuite de justesse à la rafle du Vél’d’Hiv à 7 ans et vit caché dans le Loiret et le Lot ; presque toute sa famille sera exterminée dans les camps nazis… Son adolescence se poursuit en Australie, une expérience qu’il déteste. De retour à Paris en 1951, le jeune homme quitte le domicile familial et mène une vie précaire. Il enchaîne les petits boulots mais choisit, selon ses dires, « de devenir artiste, plutôt que voyou ». Dans cet autoportrait dévoilé en introduction de l’exposition, le jeune peintre se représente sous un jour tragique, le visage émacié, les yeux clos. Il traverse alors une période de grande misère, changeant régulièrement d’atelier de fortune, qui lui sert aussi de logement, tout en fréquentant de nombreux artistes dans les bars et galeries de Montparnasse et Saint-Germain-des-Prés.

Dans l’antre de l’atelier

Szafran se voit offrir en 1960 une boîte de pastels secs : c’est une révélation. Il en fait peu à peu son médium de prédilection, bien que cette technique soit désormais passée de mode. C’est dans les livres que l’artiste autodidacte se plonge pour faire son apprentissage. Lecteur insatiable, il compulse ainsi l’ouvrage du pastelliste Jean-Étienne Liotard, le Traité pratique et complet publié à la fin du XIXe siècle par Karl Robert, en encore Degas à la recherche de sa technique écrit par Denis Rouart. Les bâtonnets de pastel de très grande qualité qu’il acquiert par centaines chez les sœurs Roché se retrouvent dans les vues d’ateliers, l’un des thèmes qu’il explorera inlassablement dès le tournant des années 1970. Il livre ainsi en 1970-1972 une quinzaine de grands pastels sur calque immortalisant l’atmosphère plus ou moins chaotique de son atelier de la rue de Crussol. On remarque ici les tables sur tréteaux, le poêle, les feuilles qui volent au milieu de la pièce, ou encore le baquet suspendu, hommage au tub de Degas.

Hypnotiques escaliers

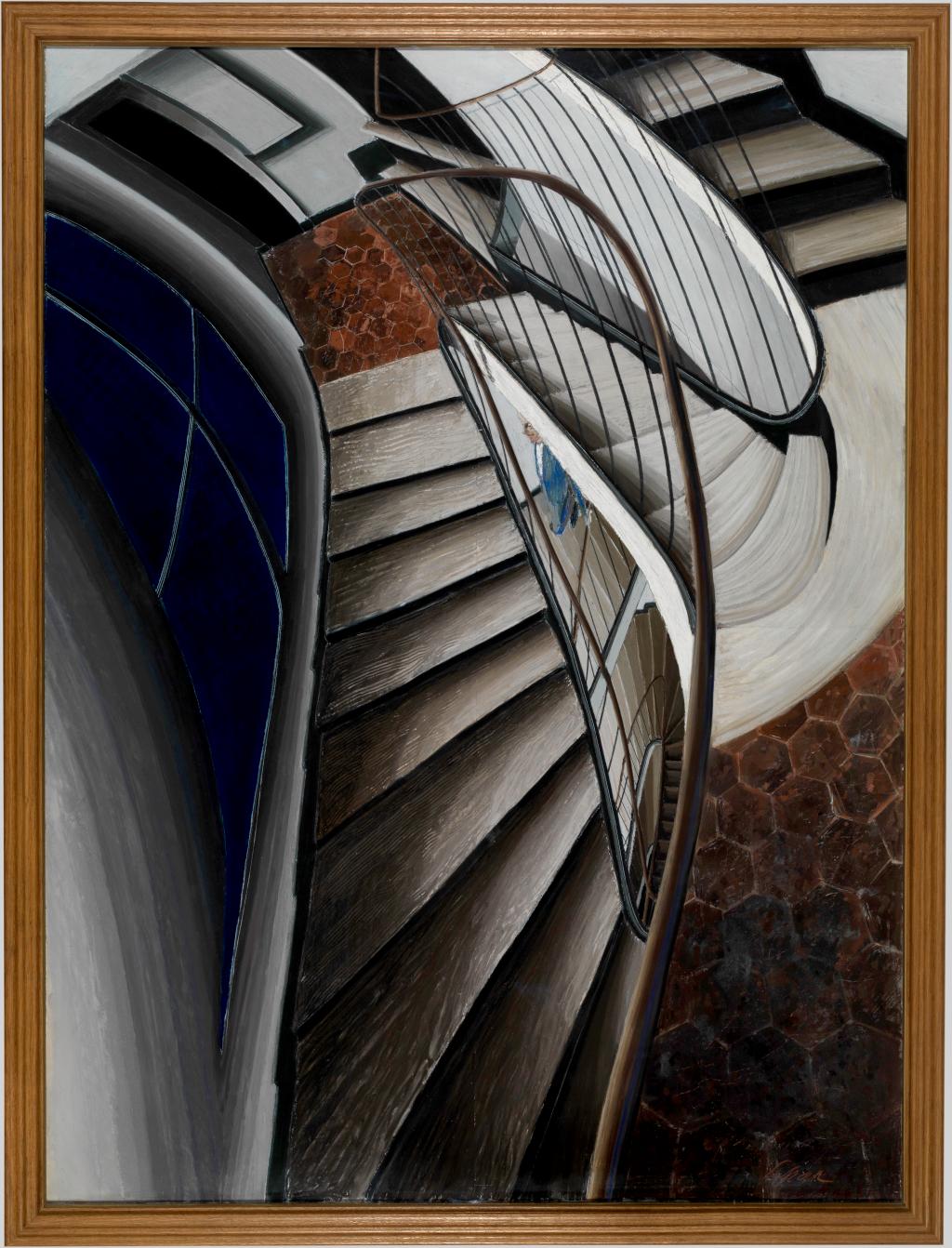

« Pour moi, l’escalier n’est pas un vertige, confie Sam Szafran à l’écrivain Alain Veinstein (entretien, 2010). Il représente l’attente sans fin parce qu’il est une spirale qui vous amène d’un étage à l’autre ». Vides de toute présence humaine ou plus rarement habités, dotés de fenêtres aveugles ou bien ouvertes sur des vues urbaines, les escaliers de Szafran sont construits spatialement autour de la rampe, ligne serpentine qui va même gagner en autonomie à partir des années 1990. Avec cette série, l’artiste abandonne la perspective classique pour expérimenter la diffraction, la fragmentation et la déformation de l’espace, adoptant avec audace plusieurs angles et points de vue pour créer une impression de mouvement (les collages de polaroïds dévoilés en regard des œuvres éclairent son travail sous un jour nouveau). Dans ce grand pastel prêté par le Centre Pompidou, l’espace parfaitement clos sur l’extérieur happe le regard qui suit la ligne souple de la rampe pour se perdre au milieu d’une volée de marches ou plonger dans le vide central.

La passion du cinéma

Ateliers, escaliers, villes et feuillages : le musée de l’Orangerie se concentre sur les grandes thématiques que Szafran a explorées de manière obsessionnelle entre les années 1970 et la fin de sa vie. Il confiait pourtant : « je ne fais pas des séries, mon travail est plus séquentiel. Au fond, je suis venu à l’art par le cinéma. David Lynch qui a été mon grand ami me disait que j’aurais dû être metteur en scène, mais je suis incapable de diriger. Si j’avais fait du cinéma j’aurais été monteur, ce qui m’intéresse c’est l’image arrêtée » (entretien avec Jeanne Faton). Dès l’âge de 4 ans, Szafran va au cinéma, c’est d’ailleurs son premier contact avec l’art. Il fréquente ensuite la cinémathèque d’Henri Langlois, où il croise de grands cinéastes tout en affutant son sens de l’espace et du mouvement. Particulièrement sensible dans les diverses vues de l’imprimerie Bellini, cette passion pour le septième art constitue une clef de compréhension de son œuvre. Elle explique notamment son goût pour la répétition d’un même motif, les effets de glissement, collage, contre-plongée ou travelling propres à créer une sensation de mouvement.

Sam Szafran (1934-2019), Imprimerie Bellini, juillet-septembre 1972. Pastel sur calque contrecollé sur carton, 139,7 x 100,3 cm. Collection particulière. Photo service de presse. © DR

Sam Szafran (1934-2019), Imprimerie Bellini, 1972. Pastel sur calque contrecollé sur carton, 139 x 100 cm. Collection particulière. Photo service de presse. Photo © Galerie Claude Bernard – J.-L. Losi © Sam Szafran, Adagp, Paris, 2022

De lianes et de feuillages

Les œuvres qui évoquent le plus immédiatement Sam Szafran sont peut-être ses grandes compositions à l’aquarelle et au pastel envahies par la végétation exubérante des monsteras. C’est en 1966 qu’il se confronte pour la première fois à cette plante grimpante tropicale dans l’atelier que Zao Wou-ki lui avait prêté pendant ses vacances. Son intérêt pour les lianes et feuillages se retrouve ensuite dans des vues de serres et d’ateliers pour ne plus se démentir. D’ailleurs, lorsqu’après avoir changé bien souvent d’adresse Szafran pose définitivement ses chevalets dans une ancienne fonderie de Malakoff qui devient son ultime refuge, il ne manque pas d’y faire croître ses plantes de prédilection. On aperçoit dans cette grande composition immortalisant cet atelier les gammes de pastels colorés devant lesquels pose Lilette, l’épouse du peintre, un escalier en colimaçon, les grands poêles en terre et la verrière, presque noyés par la végétation luxuriante.

Myriam Escard-Bugat

À retrouver dans :

L‘Objet d’Art hors-série n° 162

Sam Szafran. Obsessions d’un peintre

48 p., 10 €.

À commander sur : www.lobjet-dart-hors-serie.com

« Sam Szafran. Obsessions d’un peintre »

Du 28 septembre 2022 au 16 janvier 2023 au musée de l’Orangerie

Jardin des Tuileries, place de la Concorde, 75001 Paris

Tél. 01 44 50 43 00

www.musee-orangerie.fr