Le Petit Palais consacre une grandiose rétrospective à la fascinante Sarah Bernhardt (1844-1923) afin de commémorer le centenaire de sa disparition. Une scénographie foisonnante déployant près de 400 tableaux, sculptures, photographies, costumes, meubles et objets d’art y ressuscite le souvenir de la première « star » de l’Histoire, qui construisit sa vie comme une pièce de théâtre.

Paris, le 26 mars 1923. Lorsqu’il y a tout juste un siècle s’éteint Sarah Bernhardt, la nouvelle est relayée partout. Bientôt, l’émotion, immense, devient mondiale. À Paris, les foules accourent pour la voir une dernière fois dans une chapelle ardente. On compte plus de 40 000 signatures sur le registre des condoléances. La reine Alexandra d’Angleterre elle-même envoie un télégramme au fils de Sarah, Maurice Bernhardt. Filmées pour les actualités, les obsèques sont nationales. Pas moins de cinq chars sont nécessaires pour transporter les milliers de fleurs qui l’accompagnent. La presse témoigne du silence recueilli qui gagne la foule sur le passage du convoi ; d’innombrables personnalités, politiques, littéraires ou artistiques, sont présentes.

Un « monstre sacré »

Pourquoi tant d’émotion ? Qui était-elle pour que sa mort suscite une telle agitation ? Folle, extravagante, adorée ou haïe ? Tout à la fois, probablement. Sarah Bernhardt fut la première « star » de l’Histoire. C’est pour elle que Jean Cocteau inventa le terme de « monstre sacré ». Très complète, l’exposition du Petit Palais entend donner à voir tous les aspects de sa vie, sa jeunesse de demi-mondaine, ses plus grands rôles, sa vie intime, ses multiples talents d’actrice, peintre, écrivaine, sculptrice ou encore metteur en scène, ses engagements, ou encore son statut d’icône. Un tourbillon passionnant.

De cocotte à « Mademoiselle Révolte »

Un grand tableau de Philippe Parrot (1831-1894) nous accueille dès l’entrée. L’actrice est représentée toute de noir vêtue, la tête pensive, les mains jointes du bout des doigts. Il est peint en 1875, quelques années seulement après le début de carrière de l’actrice qui connaît déjà un immense succès. Elle semble méditer, peut-être sur son passé et ses débuts difficiles. Née de père inconnu, Sarah Bernhardt suit les traces de sa mère et commence sa carrière comme demi-mondaine. Convaincu de son talent, l’un de ses amants, le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, l’aide finalement à entrer au Conservatoire. Elle réussit à devenir pensionnaire de la Comédie-Française en 1862, mais est renvoyée l’année suivante après une altercation avec une sociétaire. Elle est finalement révélée en 1869 au théâtre de l’Odéon, dans la pièce de François Coppée, Le Passant, où elle joue un travesti. Le rôle la marque et un vitrail la représentant costumée pour cette pièce sera réalisé par le maître-verrier Joseph-Alfred Poncin (1842-1899) pour son hôtel de la rue Fortuny. En 1872, elle connaît un véritable triomphe avec Ruy Blas de Victor Hugo. Sa carrière est définitivement lancée. Ce succès lui permet d’être réengagée au Français en 1872. Surnommée « Mademoiselle Révolte », elle s’estime sous-employée. Après un échec cuisant, elle démissionne avec fracas en 1880. À cette époque, elle joue régulièrement avec l’acteur Mounet-Sully, son partenaire à la scène et son amant à la ville. Ils s’échangent des lettres passionnées et tumultueuses dont on peut écouter des extraits dans l’exposition. Sarah écrit comme elle joue, comme elle vit.

À la fois muse et artiste

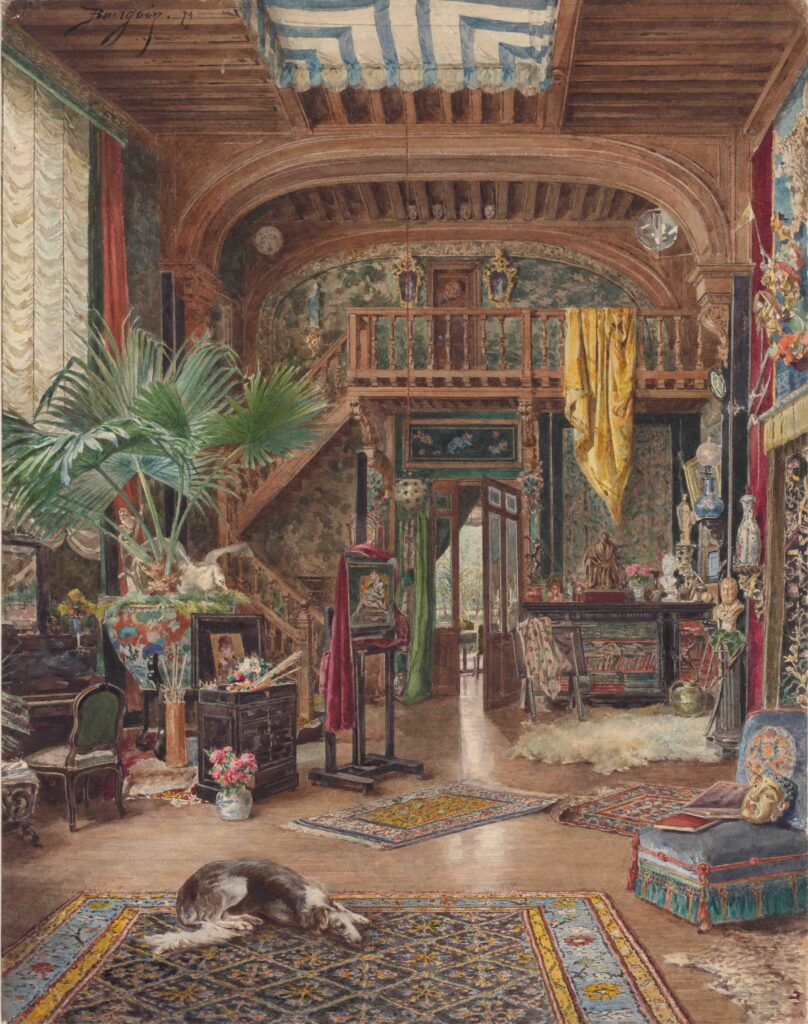

Objet de fascination, Sarah Bernhardt focalise assez vite l’attention des plus grands artistes de son temps. Alfred Stevens (1823-1906), Gustave Doré (1832-1883) ou encore Jules Bastien-Lepage (1848-1884) gravitent autour de la comédienne. Elle est souvent leur muse ou leur amante. Georges Clairin (1843-1919) et Louise Abbéma (1853-1927), ses deux plus fidèles amis, occupent une place à part. La fréquentation de ces artistes l’amène à prendre des cours, et à son tour elle peint et sculpte. Démontrant de véritables talents, elle expose régulièrement au Salon. Extravagante, Sarah fait construire chez elle un atelier-salon, reproduit partiellement dans l’exposition, où elle met en scène ses œuvres que le Tout-Paris vient admirer. Elle exécute de nombreux autoportraits, mais également des sculptures hommages, comme le buste de Victorien Sardou où sont gravés les noms des œuvres que le dramaturge écrit pour elle, ainsi que le portrait mortuaire de son époux, Jacques Damala.

Mucha, Clairin et Abbéma

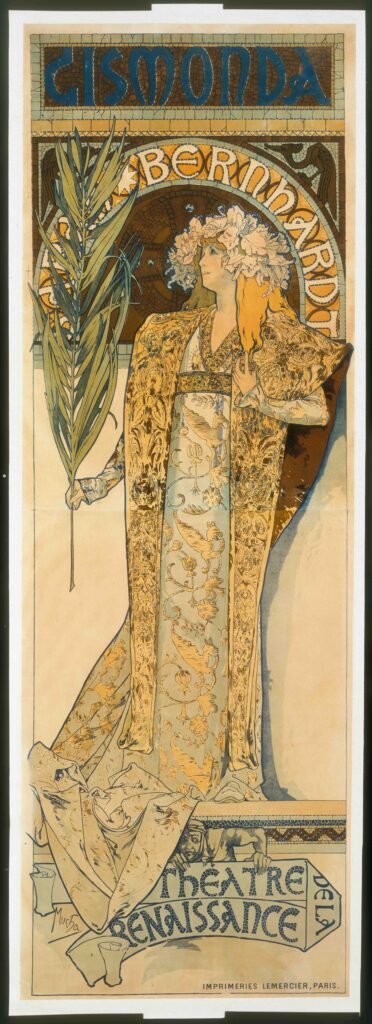

À ceux qui entendent lui reprocher ses multiples talents, elle réplique aussitôt avec humour : « Qu’on fasse une loi tout de suite pour empêcher le cumul des talents ». Inépuisable, elle écrit plusieurs livres, deux romans, Jolie Sosie et Petite idole, des pièces de théâtre comme L’aveu, et ses Mémoires. Elle lance Mucha, qui réalise pour elle plusieurs affiches la mettant en scène dans différents rôles : La Tosca, La Samaritaine, Phèdre, Lorenzaccio, ou encore Hamlet. En 1876, Clairin et Abbéma exposent tous deux un portrait de Sarah au Salon. Celui de Clairin immortalise sa silhouette sinueuse, splendide, follement élégante, vêtue d’un fourreau blanc, assise nonchalamment dans son salon. Il fait aujourd’hui partie des joyaux des collections du Petit Palais.

« Quand même ! »

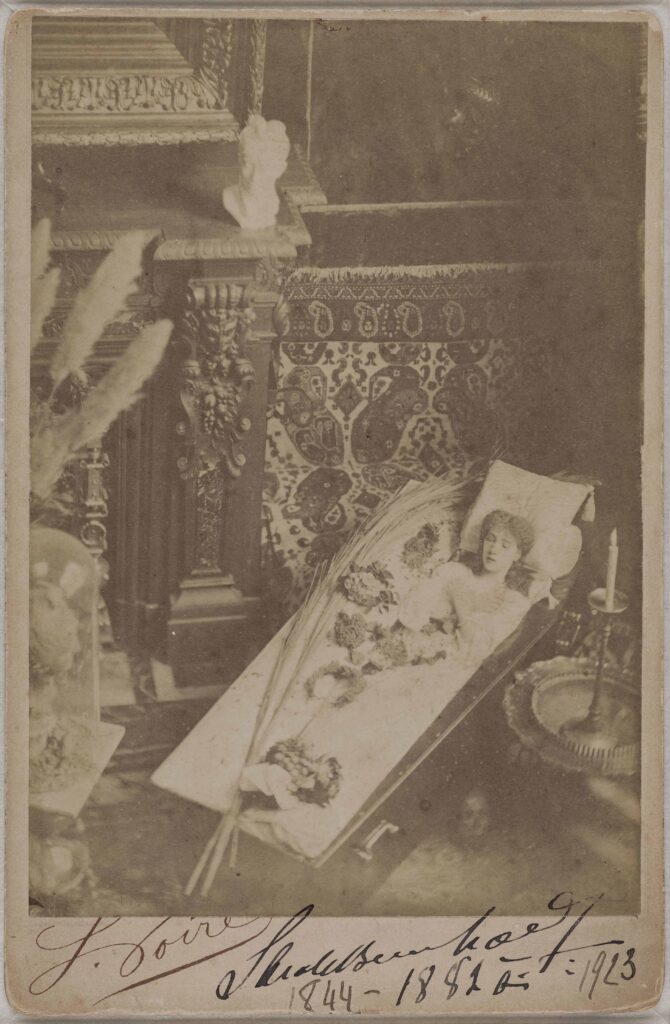

L’actrice apporte un soin tout particulier à la décoration de ses différentes demeures. En 1875, elle aménage à Paris, rue Fortuny, un hôtel particulier où se déploie sa folle originalité. Sarah a pour devise « quand même » ; elle la fait graver sur ses meubles. Surendettée, elle est obligée en 1885 de déménager boulevard Pereire. L’actrice y fait reconstruire partiellement le décor de son ancien hôtel. Il est exubérant, étrange, prodigieux : à son image. Elle y cultive son goût pour le fantastique, les animaux exotiques ou terrifiants, comme les chauve-souris, ainsi que pour le morbide, y installant le fameux cercueil dans lequel elle avait posé quelques années plus tôt pour le photographe Achille Mélandri (1845-1905). On raconte qu’elle y apprenait ses rôles. Elle vivra boulevard Pereire jusqu’à sa mort.

« Si vous ne faites pas ce que je veux, j’arrête de mourir ! »

Il est difficile de déterminer quel fut son meilleur rôle, car Sarah était toujours grande. Plusieurs personnalités confessent leur fascination pour son jeu, alors même qu’elles estiment une pièce médiocre. Ainsi, le critique Henry Bauër écrit, à propos de Cléopâtre : « Et sur cette fable boiteuse, Sarah Bernhardt passe dans la pleine possession de son art admirable. Elle est superbe de costume, d’attitude et de geste ; elle a la grâce et la majesté d’une statue de déesse antique ». Elle incarna des dizaines de rôles, brillant dans des registres variés. Plusieurs de ses costumes de scène sont présentés dans l’exposition. Elle joue des classiques, Racine ou bien Shakespeare, mais aussi des auteurs contemporains, comme Dumas, Hugo, Sardou ou Rostand. Ces deux derniers écrivent des rôles spécialement pour elle. Elle est célèbre pour son jeu, et notamment pour ses scènes d’agonie. « Si vous ne faites pas ce que je veux, j’arrête de mourir », n’hésitait-elle pas à menacer afin de parvenir à ses fins. Jouer, pour elle, est un art total, de la voix et des gestes jusqu’à la mise en scène qui doit être fastueuse et plutôt historiciste. Elle aime jouer des travestis, trouvant plus intéressant de jouer des rôles d’hommes plutôt que ceux généralement donnés aux femmes. Phèdre, qu’elle incarne de 1874 à 1914, connaît un énorme succès. On peut écouter dans l’exposition un enregistrement de l’actrice en train de déclamer des vers tirés de cette pièce.

La première « star » de l’Histoire

À la fin du XIXe siècle, son image est absolument partout. Nul ne peut ignorer qui est Sarah Bernhardt. Elle n’hésite pas à paraître dans des publicités pour LU ou pour l’affichiste Jules Chéret (1836-1932). Caricaturée en permanence, sa maigreur est souvent moquée. Des cartes postales la représentant dans ses différents rôles se vendent par dizaines. Elle voyage sur les cinq continents, assurant notamment entre 1880 et 1881 une tournée triomphale aux États-Unis. Elle y donne 156 représentations dans cinquante villes différentes. Elle n’est certes pas la seule actrice à partir en tournée, mais elle seule est mondialement connue ; partout, on l’accueille comme une star. Ambassadrice de la mode, elle fait rayonner le chic parisien et la culture française à travers le monde. Au faîte de sa gloire, des amis et des personnalités littéraires et artistiques organisent le 9 décembre 1896 une journée Sarah Bernhardt. À partir de 1899, elle dirige place du Châtelet le théâtre Sarah Bernhardt, faisant repeindre la salle en jaune bouton d’or. Malgré ses cinquante-six ans, elle y joue en 1900 L’Aiglon d’Edmond Rostand. Une nouvelle fois, un immense succès est au rendez-vous. Plus de 1 000 représentations ont lieu. L’exposition permet, là encore, de l’écouter à travers un extrait d’enregistrement. Sa voix, dont la diction paraît si singulière aujourd’hui, reste captivante. En 1914, elle reçoit la Légion d’Honneur.

Une femme engagée

Toute sa vie, Sarah Bernhardt fut une femme engagée. Déjà, pendant la guerre de 1870, elle n’avait pas hésité à transformer le théâtre de l’Odéon en hôpital. Durant l’affaire Dreyfus, elle affiche son soutien à Émile Zola, lui écrivant sa reconnaissance pour son J’accuse. Pendant la Grande Guerre, elle se rend sur le front, jouant devant les Poilus afin de rehausser le moral des troupes. En 1916, elle part pour une tournée de dix-huit mois aux États-Unis afin de sensibiliser le Nouveau Monde au sort de l’Europe.

Le crépuscule d’une déesse

En 1893, elle découvre Belle-Île et tombe amoureuse de la région. L’année suivante, elle achète un ancien fortin désaffecté et le restaure à grands frais. Un petit nombre d’amis y sont invités, triés sur le volet, comme les éternels Clairin et Abbéma. Au cours des premières décennies du XXe siècle et jusqu’à la veille de sa mort, Sarah Bernhardt tourne dans plusieurs films muets dont on peut voir des extraits. Elle connaît un grand succès avec La reine Élisabeth ou encore La Dame aux camélias, qui fut aussi l’un de ses grands rôles au théâtre. Ses films sont projetés aux États-Unis et jusque dans les Balkans. En 1923, âgée de 79 ans, elle meurt dans son domicile parisien. Sarah Bernhardt est enterrée au Père Lachaise ; par sa simplicité, sa tombe contraste avec la démesure du personnage.

Maylis de Cacqueray

« Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star »

Jusqu’au 27 août 2023 au Petit Palais – musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

Avenue Winston Churchill, 75008 Paris

Tél. 01 53 43 40 00

www.petitpalais.paris.fr

Catalogue, éditions Paris Musées, 256 p., 39 €.