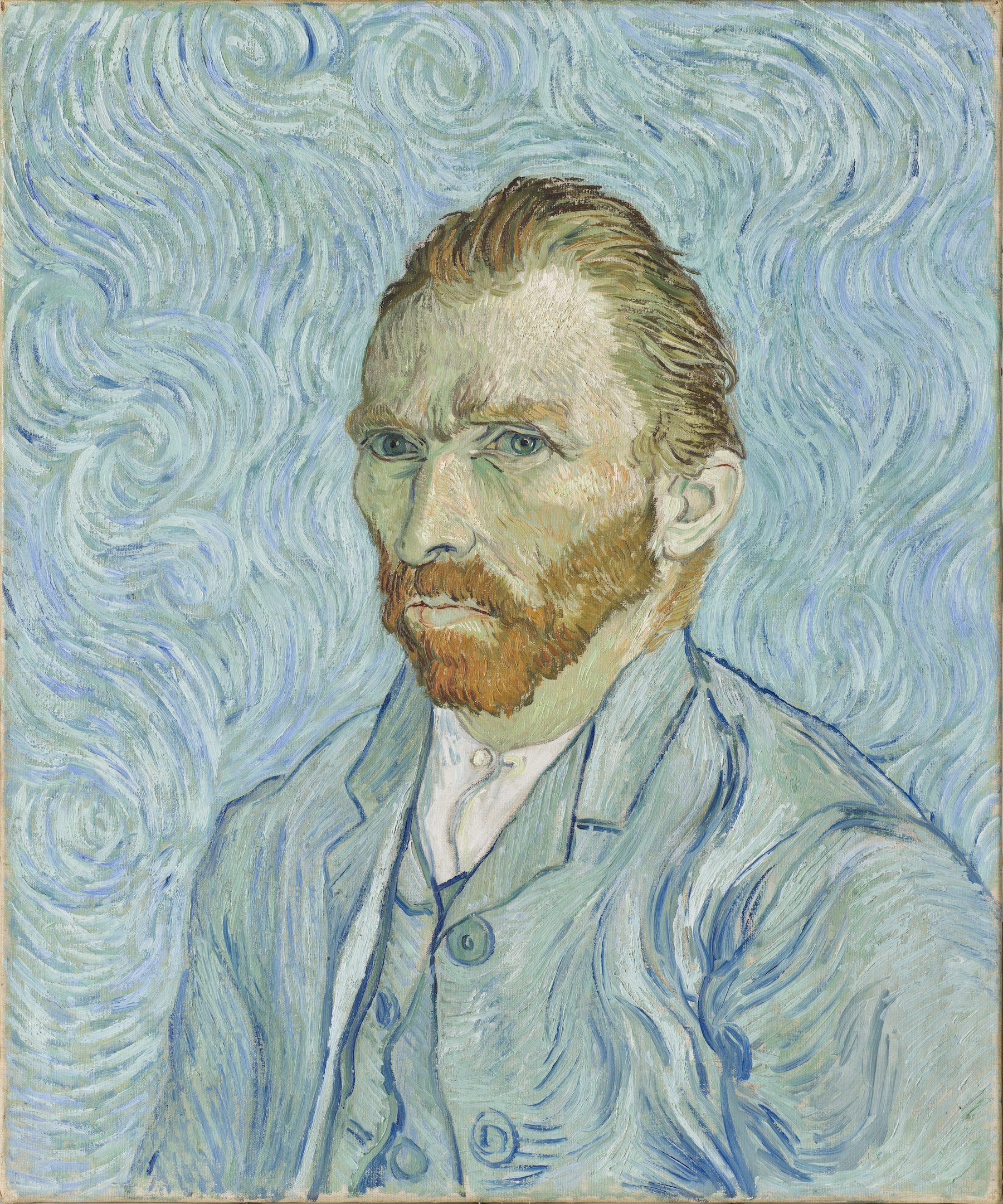

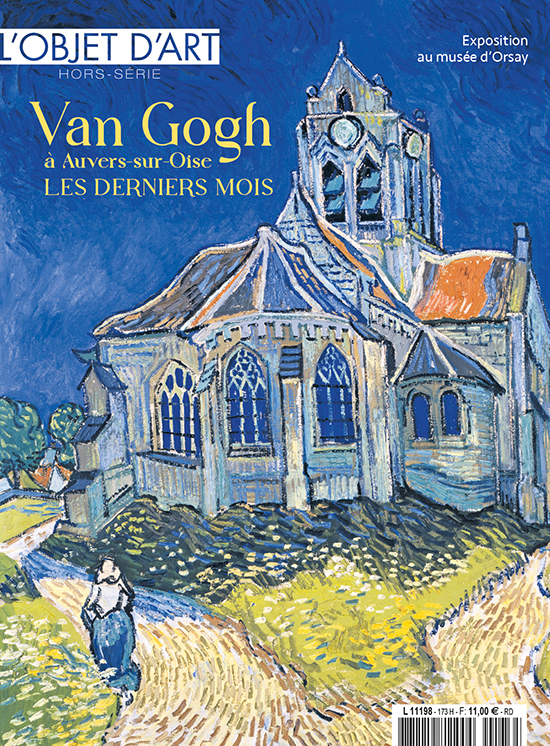

Le 20 mai 1890, c’est un peintre psychologiquement éprouvé mais en pleine possession de ses moyens artistiques qui arrive dans la paisible commune d’Auvers-sur-Oise. Jusqu’à sa tragique disparition, le 29 juillet suivant, après deux jours d’agonie, Vincent van Gogh va créer intensément et livrer quelques-uns de ses chefs-d’œuvre. Grâce à un partenariat inédit avec le Van Gogh Museum d’Amsterdam, le musée d’Orsay consacre une première exposition d’envergure à ces deux mois décisifs. Entretien avec Emmanuel Coquery, commissaire de l’exposition.

Propos recueillis par Myriam Escard-Bugat.

Comment expliquer qu’aucune grande exposition n’ait encore mis en lumière le séjour de Van Gogh à Auvers ?

Cela peut paraître étonnant, en effet. Ce beau projet nous a été proposé par nos collègues hollandais qui souhaitaient célébrer dignement les 50 ans du Van Gogh Museum. Une telle exposition peut difficilement se faire sans un partenariat entre nos deux institutions puisque, sur les 73 toiles produites à Auvers, 7 sont conservées à Orsay et 8 à Amsterdam. Travailler ensemble nous permettait en outre d’avoir une très grande force de conviction auprès des prêteurs pour rassembler beaucoup d’œuvres. Nous exposons une quarantaine de peintures, c’est une véritable performance vu la difficulté à emprunter ces toiles majeures et très fragiles. On ne reverra plus un tel rassemblement d’œuvres de cette période.

Les œuvres d’Auvers, réunies à la mort de Van Gogh autour de sa dépouille, dans l’auberge Ravoux, sont aujourd’hui dispersées dans le monde entier. Le travail de recherche a dû être important.

Quelques œuvres n’ont pas pu être localisées car beaucoup sont encore conservées en mains privées, quelques-unes sont en Russie et nous nous sommes interdit ces prêts, mais nous avons réussi à réunir presque tous les chefs- d’œuvre. On peut citer Champ de blé aux corbeaux, L’Église d’Auvers-sur-Oise, de très belles natures mortes provenant de collections particulières, d’importants portraits et paysages prêtés par les musées de Chicago, Cleveland, Madrid, Stockholm, Londres, Zurich, Vienne… Le superbe portrait d’Adeline Ravoux venu de Hong Kong a été très rarement vu. Racines d’arbres, l’ultime tableau identifié, est également une œuvre absolument majeure. Mais le clou de l’exposition est sans doute l’ensemble formé par onze des treize œuvres de format allongé en double carré, une expérimentation décisive et pourtant assez méconnue, même si Champ de blé aux corbeaux en fait partie.

Dans quelle mesure les recherches récentes offrent-elles un nouveau regard sur les deux mois à Auvers ? Avez-vous découvert des œuvres ou des documents ?

Les nouveautés sont de plusieurs types. La grande trouvaille s’est déroulée pendant le confinement, il s’agit de la localisation des racines d’arbres représentées sur l’ultime tableau de Van Gogh, grâce à des cartes postales et à une photographie ancienne. Cette découverte de Wouter van der Veen est fondamentale tant l’œuvre revêt une valeur testamentaire forte. Très graphique, quasi abstrait, ce tableau est paradoxalement le plus réaliste de ceux peints à Auvers puisqu’il a été réalisé d’après nature. Un minutieux travail de recherche a en outre été mené par nos confrères d’Amsterdam pour préciser les datations et les emplacements des œuvres. Enfin, les travaux de divers historiens de l’art contribuent à offrir une nouvelle lecture des toiles, tant dans leurs explorations plastiques que dans leur arrière-plan psychologique. L’important catalogue de l’exposition fait la somme de ces apports.

Les deux mois à Auvers s’avèrent décisifs dans la carrière du peintre. Comment se positionne- t-il alors sur la scène artistique ?

On ne peut pas dire qu’il est au sommet de son évolution artistique car ses progrès ne sont pas linéaires. À Arles, déjà, son talent s’épanouit pleinement. En revanche, le peintre explore des voies nouvelles, fait des pas de côté, cherche. L’attention qu’il accorde aux formats est ainsi particulièrement intéressante et dénote un sentiment très plastique de l’œuvre. Par son accentuation de la touche, de l’empâtement, par la trituration fiévreuse de la matière ou encore par ses recherches chromatiques déroutantes, il ouvre en outre des voies qui mèneront à l’abstraction. Il confie d’ailleurs qu’il se sent au seuil d’une nouvelle peinture, mais ce seuil devra être franchi par un autre. Le naturalisme optique des impressionnistes perd de son importance.

Van Gogh est-il l’artiste maudit par excellence ?

Dans la dernière section nous déconstruisons un peu ce mythe d’un artiste demeuré dans l’ombre jusqu’à sa mort. Il est en fait en pleine ascension lorsqu’il s’éteint et, jusqu’en 1914, date à laquelle nous arrêtons notre propos, sa notoriété ne cesse de croître. Mais cette période est tellement dramatique qu’elle a contribué à forger le mythe. Le Néerlandais n’en reste pas moins un artiste à part, il parvient à toucher des gens qui ne sont pas touchés par d’autres.

Malgré certaines idées tenaces, la notoriété de Van Gogh est donc déjà relativement importante avant sa mort, d’autant que sa carrière a duré moins de dix ans. Comment sa fortune critique posthume a-t-elle évolué ?

Nous avons souhaité mettre en relief l’importante reconnaissance dont le peintre jouit au lendemain de sa mort. Une longue vitrine documentaire présente des lettres de condoléances, des journaux, ainsi que des catalogues d’exposition. Dès 1893, sa précieuse correspondance avec Émile Bernard est publiée dans le Mercure de France, tandis que le docteur Gachet travaille à la publication d’une monographie illustrée pour laquelle il fait faire des reproductions d’œuvres de Van Gogh (nous exposons deux copies par Blanche Derousse, une élève du docteur). Theo contribue peu à la notoriété posthume de son frère car il décède six mois seulement après lui, mais sa veuve, Johanna, s’attèle à défendre l’œuvre de l’artiste au fil de nombreuses expositions aux Pays-Bas. Elle parvient à publier en 1914 la correspondance des deux frères. En regard de ces documents, le parcours s’achève avec une projection spectaculaire d’extraits de films mettant en scène le peintre à Auvers ; témoignage de l’exceptionnel intérêt que Vincent van Gogh ne cesse de susciter.

Entretien à retrouver en intégralité dans :

L’Objet d’Art hors-série n° 173

Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Les derniers mois

64 p., 11 €.

À commander sur : www.lobjet-dart-hors-serie.com

« Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Les derniers mois »

Jusqu’au 4 février 2024 au musée d’Orsay

Esplanade Valéry-Giscard-d’Estaing, 75007 Paris

Tél. 01 40 49 48 14

www.musee-orsay.fr

Catalogue, musée d’Orsay / Hazan, 256 p., 45 €.