Le musée d’Orsay met en lumière le temps où Sargent éblouissait Paris

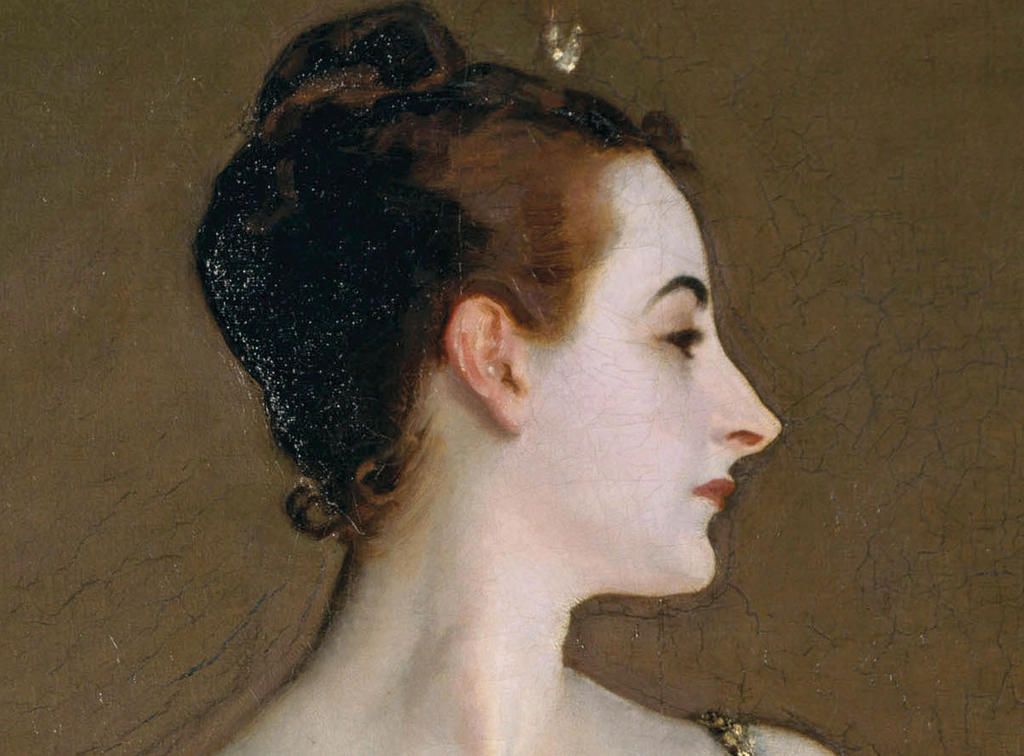

John Singer Sargent, Portrait de Mme ***, dit aussi Madame X (détail), 1883-84. Huile sur toile, 208,6 x 109,9 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art. Photo service de presse © The Metropolitan Museum of Art, dist. RMN / image Art Resource

L’Américain John Singer Sargent (1856-1925) est l’un des peintres les plus brillants de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Plébiscité outre-Manche depuis quelques années mais méconnu en France, il a pourtant mûri et imposé son art éblouissant à Paris dans la décennie 1874-1884, passant le plus clair de son temps à travailler mais fréquentant aussi les cercles artistiques et mondains. C’est sur cette période parisienne que se penche l’exposition du musée d’Orsay, retraçant les étapes au fil desquelles vont s’imposer la supériorité technique et la sensibilité de Sargent, salué comme un portraitiste-né avant de faire scandale avec la fameuse Madame X.

Entretien avec Caroline Corbeau-Parsons et Paul Perrin, commissaires de l’événement. Propos recueillis par Armelle Fayol

La méconnaissance dont souffre John S. Sargent en France peut surprendre compte tenu de son extraordinaire talent, mais aussi des dix années qu’il a passées à Paris au milieu des avant-gardes. Comment l’expliquer ?

Paul Perrin : C’est souvent le cas de ces artistes qui ont vécu à cheval entre deux pays, a fortiori trois pays pour Sargent. L’histoire de l’art ne sait pas toujours où les situer. À cela s’ajoute le fait que Sargent n’a passé que dix ans en France contre quarante à Londres, et même s’il y a quelques très belles œuvres du peintre dans les collections publiques françaises, elles sont peu nombreuses par rapport aux fonds conservés dans les collections anglaises et américaines. Enfin, pour la période parisienne de Sargent, entre 1874 et 1884 environ, l’histoire de l’art française est tellement marquée par l’impressionnisme et le post-impressionnisme que tout ce qui n’entre pas à proprement parler dans ces grands « ismes » a toujours eu plus de mal à exister. Sargent ne s’insère pas tout à fait dans cette histoire de la peinture en plein air et de la modernité. Il a été moins regardé, moins exposé aussi en France que d’autres grands peintres de sa génération. C’est d’ailleurs la première exposition de cette envergure qui lui soit consacrée.

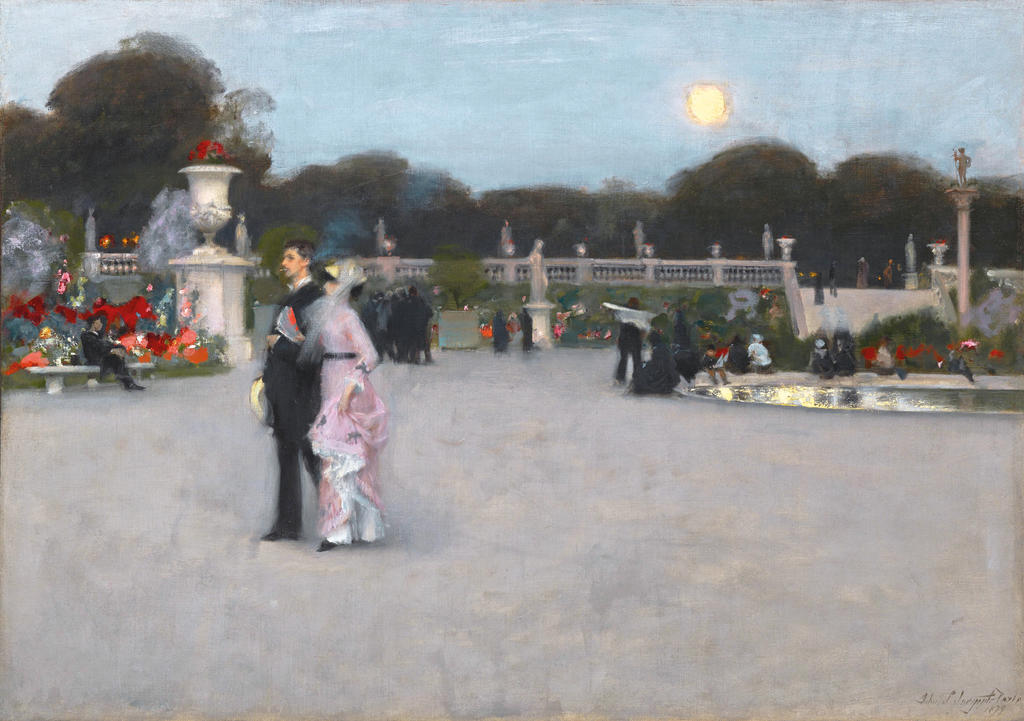

John S. Sargent, Scène au Luxembourg, dit aussi Dans les jardins du Luxembourg, 1879. Huile sur toile, 65,7 x 92,4 cm. Philadelphie, Philadelphia Museum of Art. Photo service de presse. Courtesy of Philadelphia Museum of Art

Caroline Corbeau-Parsons : Sargent a connu sa traversée du désert en Angleterre aussi. C’est un peu le problème de tous les portraitistes « mondains » de l’époque : quand leurs modèles disparaissent, très vite ils passent de mode. Il a été redécouvert dans les années 1970-1980, mais c’est surtout vers la fin des années 1990 qu’il est véritablement sorti de l’ombre, en partie grâce au travail de son petit-neveu, grand historien de l’art, Richard Ormond, qui a publié le catalogue raisonné de l’œuvre avec Elaine Kilmurray. À partir de là, ses tableaux ont quitté les réserves des grands musées, où le public désormais les plébiscite. C’est le cas, par exemple, d’un tableau de 1905 conservé à la Tate, Les Montagnes de Moab, qui n’était jusqu’à récemment que très rarement présenté. Sargent considérait pourtant que c’était l’un de ses paysages les plus importants.

« Sargent […] vit très tôt de son activité de portraitiste. »

Sargent arrive à Paris en 1874 et entre dans l’atelier de Carolus-Duran. Que représente alors ce dernier dans les cercles d’art parisien, et que révèle ce choix ?

C. C.-P. : Quand Sargent arrive à Paris, Carolus-Duran est un jeune peintre à succès ; il a 37 ans. Il s’est fait un nom grâce à La Dame au gant peint en 1869, et se place un peu à mi-chemin entre l’avant-garde – c’est un grand ami de Manet – et une peinture plus traditionnelle, disons plus ancrée dans le dessin. Pour un jeune artiste qui arrive à Paris, c’est incontestablement un modèle de succès. Il est très charismatique ; son atelier est extrêmement fréquenté, et par ailleurs les deux tiers de ses élèves sont américains ou anglais. C’est justement un jeune expatrié américain, Walter Launt Palmer, qui recommande à Sargent et à ses parents, déçus de la formation que le jeune homme a reçue à l’académie des Beaux-Arts de Florence, l’atelier de Carolus-Duran où il est lui-même passé. Auprès de ce dernier, les élèves cherchent à la fois une formation ayant un pied dans l’avant-garde et un enseignement qui rassure car il semble traditionnel et solide.

John S. Sargent, Carolus-Duran, 1879. Huile sur toile, 116,8 x 95,8 cm. Williamstown (Massachusetts), Sterling and Francine Clark Art Institute. © Bridgeman Images

P. P. : L’image de portraitiste mondain qui colle à Sargent ne doit pas laisser penser qu’il a une situation financière florissante. Bien des impressionnistes, Manet, Degas et Caillebotte entre autres, viennent de milieux beaucoup plus aisés, ce qui leur laisse la possibilité de suivre d’emblée une voie d’avant-garde. D’une façon générale, les jeunes peintres qui ont besoin de passer par l’École des beaux-arts ou par des ateliers courus et renommés sont à la recherche de commandes parce qu’ils doivent gagner leur vie. C’est le cas de Sargent, qui vit très tôt de son activité de portraitiste. Parallèlement à l’entrée dans l’atelier de Carolus-Duran, il passe d’ailleurs aussi le concours d’entrée à l’École des beaux-arts.

Dès 1874 en effet, il réussit ce concours difficile. Que lui apprend ensuite Carolus-Duran ?

P. P. : Le concours de l’École des beaux-arts repose essentiellement sur des épreuves de dessin, non de peinture. Or, dès son arrivée à Paris, la maîtrise technique qui s’exprime dans les dessins de Sargent frappe ses camarades d’atelier. Il a aussi très jeune pratiqué l’aquarelle. En revanche, dans l’art de la peinture, il n’a jamais été formé, et c’est précisément avec Carolus-Duran qu’il l’apprend. Toute sa carrière reposera sur les fondements acquis auprès de lui : une peinture dite alla prima, que certains appellent alors la « technique française ». Le dessin y a une place très réduite ; on dessine directement avec le pinceau et l’on monte petit à petit les différentes zones du tableau à partir d’un fond plutôt sombre, avec des demi-tons, grâce à un travail sur les valeurs qui permet de faire remonter la lumière. C’est moins par le dessin que par la lumière que l’on bâtit les volumes.

John Singer Sargent, Un portrait,dit aussi Le Docteur Pozzi dans son intérieur, 1881. Huile sur toile, 201,6 x 102,2 cm. Los Angeles, Hammer Museum, Collection Armand Hammer, don de la Fondation Armand Hammer. Photo service de presse. © courtesy of the Hammer Museum

L’exposition est centrée sur les années 1874-1884, entre l’entrée chez Carolus-Duran et le départ pour Londres après le scandale du portrait dit Madame X. Quel rôle jouent ces dix années dans la constitution de la personnalité artistique de Sargent ?

P. P. : Elles ont un rôle majeur. Sargent a appris à Paris une technique picturale à laquelle il allait rester fidèle toute sa vie. Il a construit sa personnalité artistique au milieu des différentes tendances de l’art français de cette époque : accent mis sur la virtuosité technique et le travail de la matière ; enthousiasme pour les maîtres du XVIIe siècle et notamment Velázquez ; « réalisme » et modernité des sujets tirés de la vie quotidienne ou des voyages ; développement de la peinture « claire » et influence déterminante – même si, chez lui, elle se révélera plus tard – du plein air des impressionnistes. Au cours de ces dix années, Sargent fait aussi l’apprentissage des liens avec la critique d’art, avec le marché, avec les expositions. Et pour ce qui est de son art de portraitiste lui-même, on voit qu’il l’affine au fil des ans, se montre de plus en plus original dans ses choix de composition, d’éclairage, dans la mise en valeur des gestes des modèles.

John S. Sargent, Étude pour Madame X, 1883-84. Mine graphite sur papier vélin crème, 31,9 x 21 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art. Photo service de presse. © The Metropolitan Museum of Art, dist. RMN / image Art Resource

C. C.-P. : L’un des intérêts de ces dix années, c’est que non seulement son art de portraitiste atteint un sommet, mais on le voit aussi s’intéresser au paysage et aux scènes de genre, deux types de sujets auxquels il reviendra tardivement, mais qu’il va abandonner de longues années une fois installé en Angleterre, parce que le portrait va totalement le happer. Une fois à Paris, Sargent cherche très tôt la reconnaissance au Salon. Il envoie le portrait de Fanny Watts dès 1877, et par la suite, chaque année, il soumet des portraits et des scènes de genre inspirées par ses voyages, parfois réalisées en parties in situ comme l’incroyable Fumée d’ambre gris ou le tableau peint à Venise montrant Ramón Subercaseaux peignant dans une gondole.

John Singer Sargent, Fumée d’ambre gris, 1880. Huile sur toile, 139,1 x 90,6 cm. Williamstown (Massachusetts), Clark Art Institute. Photo service de presse. Courtesy Clark Art Institute, Williamstown

L’ambition du jeune peintre à Paris est-elle explicite ? A-t-il conscience de la supériorité de ses moyens techniques ?

C. C.-P. : L’un des grands problèmes auxquels sont confrontés les historiens de Sargent, c’est qu’il a détruit toutes les lettres qu’il a reçues. Ce qu’on sait, c’est qu’il n’a eu de cesse de travailler d’arrache-pied et de se comporter en bon élève : se levant extrêmement tôt, dînant rapidement et retournant aux cours du soir, déclinant les invitations aux fêtes auxquelles se rendaient ses camarades.

P. P. : Sargent a des qualités humaines qui lui attirent de nombreux amis, mais c’est plutôt quelqu’un de modeste et de réservé, guère extraverti. Il veut vivre de son art à une époque où des milliers d’artistes exposent chaque année au Salon. Se faire un nom dans un secteur aussi concurrentiel n’est pas simple ; pour se faire remarquer, il adopte une stratégie de grand format, choisit des modèles connus de façon à faire parler de lui, mais il compte surtout sur sa capacité de travail hors norme et son souci de perfection. C’est sans doute pourquoi le scandale qui accompagne la présentation du portrait de Virginie Gautreau dit Madame X en 1884, et les critiques très violentes formulées à son sujet, l’affectent autant. Il est très conscient des qualités de cette œuvre, dans laquelle il s’est beaucoup investi, et qu’il considère comme son chef-d’œuvre – ce qui ne l’empêche pas d’avoir un peu d’appréhension en la présentant au jury du Salon.

John Singer Sargent, Portrait de Mme ***, dit aussi Madame X, 1883-84. Huile sur toile, 208,6 x 109,9 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art. Photo service de presse © The Metropolitan Museum of Art, dist. RMN / image Art Resource

« Ce que l’on sait par ailleurs, c’est qu’il a conscience, en peignant cette œuvre, de sortir des conventions. »

Que sait-on de cet épisode, qui précède de quelques mois le départ de Sargent de Paris pour Londres ?

C. C.-P. : On conserve quelques lettres de Sargent et de certains de ses amis qui permettent de mieux comprendre, notamment, le travail d’élaboration de ce portrait, et en particulier la difficulté que Sargent a eue à le terminer. Il avait en effet espéré présenter l’œuvre au Salon de 1883 mais, faute de l’achever à temps, il la montra seulement en 1884. Les nombreux dessins préparatoires conservés pour ce tableau, pratique inhabituelle chez Sargent, paraissent refléter ce difficile travail d’élaboration de la composition finale, confirmé par les examens qui ont montré que l’œuvre contenait beaucoup de repeints. On dit qu’après avoir vu l’exposition posthume de Manet, Sargent a changé son tableau, notamment le fond ; il a peut-être blanchi les chairs. Ce que l’on sait par ailleurs, c’est qu’il a conscience, en peignant cette œuvre, de sortir des conventions. Certaines personnes lui rendent alors visite, parmi lesquelles Carolus-Duran, qui lui dit qu’il peut envoyer son tableau au Salon en toute confiance. Le fait-il parce qu’il commence à prendre ombrage du succès de son élève ? C’est possible. En tout cas, la violence de la réaction du public désarçonne Sargent. Dans une lettre, son cousin Ralph Curtis témoigne en particulier des critiques féminines portant sur la tenue de Mme Gautreau et sa bretelle tombée de l’épaule. Peut-être y a-t-il là, pour certaines femmes, l’occasion de critiquer Mme Gautreau, qui est alors considérée comme l’une des plus grandes beautés de la IIIe République.

John S. Sargent, Mme Gautreau levant son verre, 1882-83. Huile sur panneau, 32 x 41 cm. Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. © Isabella Stewart Gardner Museum / Bridgeman Images

Si le public est scandalisé, les critiques, ou une partie d’entre eux tout au moins, saluent-ils la performance de Sargent ?

P. P. : Le public se focalise sur la toilette et ce qu’elle suppose de la moralité du modèle : on voit une forme d’indécence dans ce décolleté très ouvert, cette robe très minimaliste mettant l’accent sur les chairs. Mais une partie de la critique porte également sur la dimension ressemblante ou non du portrait. Mme Gautreau est très connue ; certains disent que c’est bien elle, d’autres, prenant prétexte d’une peau trop blanche, d’un profil très graphique, estiment que Sargent a plutôt peint un portrait charge. Est-ce bien un portrait de femme, demandent même certains. De fait, quand on compare ce tableau avec les portraits plus traditionnels présentés au Salon à l’époque, on est frappé par la stylisation qui est ici à l’œuvre ; le modelé, le sens de l’espace sont sensiblement atténués au profit d’une épure inédite. D’une façon générale, la critique souligne ainsi la modernité de ce portrait. On reconnaît aussi que le peintre a saisi quelque chose de la Parisienne moderne, une sorte de beauté contemporaine, un peu comme l’avait fait Carolus-Duran avec La Dame au gant.

C. C.-P. : L’aspect artificiel du portrait tient aussi au fait que Mme Gautreau était souvent très fardée ; on sait qu’elle se mettait du rouge à lèvres sur les oreilles pour faire ressortir la blancheur de sa peau, et certains disaient qu’elle soulignait ses veines par des fards. L’auteure Vernon Lee, amie de Sargent, écrit que la réaction du public tient peut-être aussi au choc de voir comme en plein jour, sous la lumière zénithale du palais de l’Industrie où le tableau était exposé, cette femme un peu plus grande que nature, fardée telle qu’elle apparaît dans les soirées, dans ce milieu naturel qu’est pour elle la vie nocturne parisienne.

John S. Sargent, Pochade. Portrait de Vernon Lee, dit aussi Vernon Lee, 1881. Huile sur toile, 53,7 x 43,2 cm. Londres, Tate. © Tate, Londres, dist. RMN / Tate Photography

Après avoir quitté la France, Sargent montrera-t-il le portrait de Madame X à Londres ?

C. C.-P. : Pas avant 1905. Il gardera l’œuvre toute sa vie auprès de lui dans son atelier, jusqu’au décès de Mme Gautreau. Boulevard Berthier, il se fait photographier en 1884 ou 1885 aux côtés de l’œuvre, et le cliché nous permet de voir qu’il a déjà repeint la bretelle pour la remonter sur l’épaule du modèle. L’œuvre est aussi visible dans son atelier londonien de Tite Street. Après la mort du modèle, en 1915, il acceptera de vendre le tableau au Metropolitan Museum de New York, en disant que c’est le plus beau tableau qu’il ait jamais peint. Le travail mené en amont de l’exposition nous a permis en revanche de nuancer quelques-uns des clichés véhiculés au sujet du portrait de Mme X. D’une part, pour Mme Gautreau elle-même, qui, contrairement à ce que l’on a pu dire, n’a jamais été mise au ban de la société après cet épisode. Elle a sans doute pu même profiter de cet effet de publicité, tout comme Sargent lui-même, qui a un peu joué de la controverse. D’autre part, le scandale qui a entouré l’œuvre n’a pas à lui seul décidé Sargent à quitter Paris pour Londres. Il envisage de partir outre-Manche dès les années précédentes, à l’invitation notamment de son ami Henry James. Il envoie par ailleurs des tableaux à la Royal Academy of Arts avant 1884, sans doute avec l’idée de se faire connaître d’une clientèle qui a des goûts plus conventionnels que le public français.

John S. Sargent, Paul César Helleu, début des années 1880. Mine graphite sur papier crème, 33,5 x 26,2 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art. © The Metropolitan Museum of Art, dist. RMN / image of the MMA

Sargent dispose d’un réseau amical très dense à Paris. Quelles en sont les figures les plus marquantes ?

C. C.-P. : En plus d’être charmant et cultivé, il était en effet très fidèle en amitié. Son plus grand ami, c’est incontestablement le peintre Paul Helleu, qu’il semble avoir rencontré à l’époque des Beaux-Arts et avec lequel il demeurera très lié sa vie durant. Avec Albert de Belleroche, qui est aussi passé par l’atelier de Carolus-Duran, et qu’il prend souvent pour modèle dans les années 1880, il aura également une longue amitié. Par ailleurs, très vite, avec le parrainage de Carolus-Duran et du Dr Samuel Pozzi, il accède au Cercle de l’union artistique, ce qu’on appelle les « Mirlitons », un club d’artistes très sélect, qui présente chaque année une sélection resserrée des futurs clous du Salon. C’est là que Sargent montre le portrait de la vicomtesse de Saint Périer, par exemple. Duez et Gérôme y exposent aussi. Il deviendra à cette occasion l’ami de Duez, qui a un atelier voisin boulevard Berthier, et sympathisera beaucoup aussi avec Rodin. Certains critiques d’art comptent également parmi ses amis, comme Emma Allouard-Jouan, Judith Gautier et Louis de Fourcaud. De riches Américaines vivant à Paris figurent enfin parmi ses proches et le soutiennent par des commandes. Ce que montre l’exposition, c’est que les liens de Sargent demeureront étroits après son départ pour Londres ; certaines amitiés fortes seront nouées ensuite, avec Gabriel Fauré et Albert Besnard par exemple.

![John S. Sargent, Mme A[llouard]-J[ouan] [Emma Marie Cadiot de Montbarbon], 1882. Huile sur toile, 75 x 57 cm. Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.](https://www.actu-culture.com/wp-content/uploads/2025/10/preview__john-singer-sargent-madame-allouard-jouan-emma-marie-cadiot-de-montbarbon-paris-petit-palais.jpg)

John S. Sargent, Mme A[llouard]-J[ouan] [Emma Marie Cadiot de Montbarbon], 1882. Huile sur toile, 75 x 57 cm. Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. © ArtVortex / Alamy / Hemis

C’est après avoir quitté Paris qu’il se lie avec Monet et qu’il créera ses œuvres les plus « impressionnistes ». Comment l’expliquer ?

P. P. : Dans la période parisienne, ses portraits s’appuient encore beaucoup sur une construction académique reposant sur le modelé et le travail des ombres. Sargent a été très marqué par Velázquez et il aime l’ombre. On le voit dans ses meilleurs tableaux de la période, le portrait des filles Boit, celui du Dr Pozzi, dont la force repose beaucoup sur la maîtrise du clair-obscur. C’est une différence majeure, indépassable, avec l’impressionnisme. Du reste, il n’expose pas d’œuvres lors des expositions impressionnistes. Il lui arrive en revanche de présenter des tableaux aux côtés de ceux de Monet, comme chez Georges Petit dans les années 1880. Il n’est pas impossible qu’il ait eu besoin de s’éloigner de Paris et de l’ombre portée des impressionnistes pour pouvoir aborder plus calmement l’apport de cette peinture.

John S. Sargent, En route pour la pêche, 1878. Huile sur toile, 78,7 x 122,9 cm. Washington, National Gallery of Art. Photo service de presse. Courtesy of the National Gallery of Art, Washington

C. C.-P. : En 1876, on sait que Sargent visite la deuxième exposition impressionniste avec Helleu et qu’il rencontre Monet. Il est extrêmement enthousiaste vis-à-vis de ce dernier, l’invite à dîner, mais finalement il se rapproche surtout de lui au moment de quitter Paris à la faveur de la mort de Manet, et quand naît l’idée de soulever des fonds pour que l’État français puisse acheter Olympia, qu’un collectionneur américain voudrait acheter. Sargent et Monet lancent cette souscription, et le premier fait jouer son réseau de soutiens. Sa grande amie Winnaretta Singer, princesse De Scey-Montbéliard et future duchesse de Polignac, y contribue à hauteur de 2 000 francs, la participation la plus importante. Les liens des deux peintres seront durables. Monet vient voir Sargent à Londres, notamment en 1899 puis de 1900 à 1903 quand il peint la Tamise ; Sargent séjourne à Giverny en 1885 et 1887. Par ailleurs, quatre tableaux de Monet figurent dans sa collection, parmi lesquels Paysage avec figures, Giverny (Chicago, Art Institute).

Le tableau Carnation, Lily, Lily, Rose, qui a parfois été décrit comme impressionniste, l’est-il selon vous ?

C. C.-P. : Entre 1885 et 1887, Sargent s’essaie vraiment à la technique impressionniste, et cette grande peinture conservée à la Tate en témoigne. On sait qu’il demande conseil à Monet au sujet de l’utilisation des verts dans ce tableau, mais il ne peut pas s’empêcher d’utiliser aussi du noir, ce qui est sacrilège pour les impressionnistes. Il se tient là encore à mi-chemin entre l’impressionnisme et une peinture classique, mais l’œuvre est importante en ce qu’elle fait accepter l’impressionnisme en Angleterre, où ce dernier était jusqu’alors vu comme une dangereuse avant-garde continentale. Quand Sargent est arrivé en Angleterre on disait d’ailleurs que son style était beastly french.

John S. Sargent, Répétition de l’orchestre Pasdeloup au Cirque d’hiver, vers 1879-80. Huile sur toile, 57,2 x 46 cm. Boston, Museum of Fine Arts. Photo service de presse. © 2025 Museum of Fine Arts, Boston

P. P. : Par la suite, quand on observe les œuvres des dernières années de Sargent, huiles ou aquarelles, on est frappé par leurs qualités très impressionnistes. Sargent effectue alors vraiment un travail sur le motif. Il remplit par ailleurs ses tableaux de couleurs, même dans les ombres : c’est un incroyable travail sur les reflets colorés, dans les paysages comme sur les visages des personnages. On voit qu’il a alors totalement assimilé à sa manière la démarche impressionniste, ce qui fait qu’on le situe parfois dans une sorte d’impressionnisme international.

« Les critiques ont même tendance à dire que Sargent se rapproche parfois trop de Manet – ce n’est pas un compliment à l’époque. »

Le rôle de Sargent dans l’acquisition de l’Olympia de Manet révèle-t-il, en plus de l’admiration d’une génération, l’influence singulière de Manet sur la peinture de Sargent ?

P. P. : Absolument. Quand Sargent arrive à Paris, il admire la peinture de Manet. Lors de la vente après décès, il achète une étude pour Le Balcon. Il est très frappé aussi par la rétrospective posthume à l’École des beaux-arts. Les affinités de Sargent avec l’art de Manet sont très perceptibles dans le rapport qu’il entretient avec les maîtres du passé, singulièrement Velázquez, et dans la manière dont il sait les réactualiser d’une façon tout à fait moderne. Sargent est également redevable de la science de l’éclairage de Manet et de l’importance que celui-ci accordait à la touche et à l’affirmation de la matérialité de la peinture.

C. C.-P. : Les critiques ont même tendance à dire que Sargent se rapproche parfois trop de Manet – ce n’est pas un compliment à l’époque. Au Salon de 1883, le jeune peintre présente El Jaleo, une scène de danse de plus de quatre mètres de long. Le tableau est considéré comme supérieur à Un bar aux Folies Bergère, exposé non loin de là, par la critique, qui conseille à Sargent de ne pas céder aux sirènes de l’art de Manet.

John S. Sargent, El Jaleo, 1882. Huile sur toile, 232 x 348 cm. Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. © Isabella Stewart Gardner Museum / Bridgeman Images

Ce lien avec Manet se perçoit aussi dans La Carmencita, qui clôt l’exposition. Vouliez-vous par là souligner l’inscription de Sargent dans la lignée des classiques ?

C. C.-P. : Cette effigie emblématique est en effet un tableau important qui offre une sorte de synthèse entre Madame X et l’Espagne, influence majeure sur l’art de Sargent. Le pays, plusieurs fois visité, l’a durablement marqué, comme source de sujets mais aussi par le biais de son admiration pour Velázquez dont, comme Manet lui-même, il n’a cessé de méditer la leçon. Comme pour le portrait de Mme Gautreau, il s’agit par ailleurs non d’une commande mais d’un portrait que Sargent a souhaité faire, et il en a fait la demande auprès de la célèbre danseuse. La Carmencita est enfin l’unique œuvre achetée par l’État français à Sargent. Peint en 1890, le tableau est acquis pour le musée du Luxembourg, premier musée des artistes vivants, en 1892.

![John S. Sargent, La Carmencita [Carmen Dauset Moreno], vers 1890. Huile sur toile, 229 x 140 cm. Paris, musée d’Orsay.](https://www.actu-culture.com/wp-content/uploads/2025/10/preview__john-singer-sargent-la-carmencita-carmen-dauset-moreno-paris-orsay.jpg)

John S. Sargent, La Carmencita [Carmen Dauset Moreno], vers 1890. Huile sur toile, 229 x 140 cm. Paris, musée d’Orsay. Photo service de presse. © Musée d’Orsay, dist. RMN – P. Schmidt

« John Singer Sargent. Éblouir Paris » du 23 septembre 2025 au 12 janvier 2026 au musée d’Orsay, Esplanade Valéry Giscard d’Estaing, 75007 Paris. Tél. 01 40 49 48 14, www.musee-orsay.fr

À lire : catalogue de l’exposition, coédition musée d’Orsay / Gallimard, 256 p., 140 ill., 45 €

Dossiers de l’Art n°331, éditions Faton, 80 p., 11 €. À commander sur www.faton.fr