Le livre de la semaine : Vous reprendrez bien un peu de kitsch ?

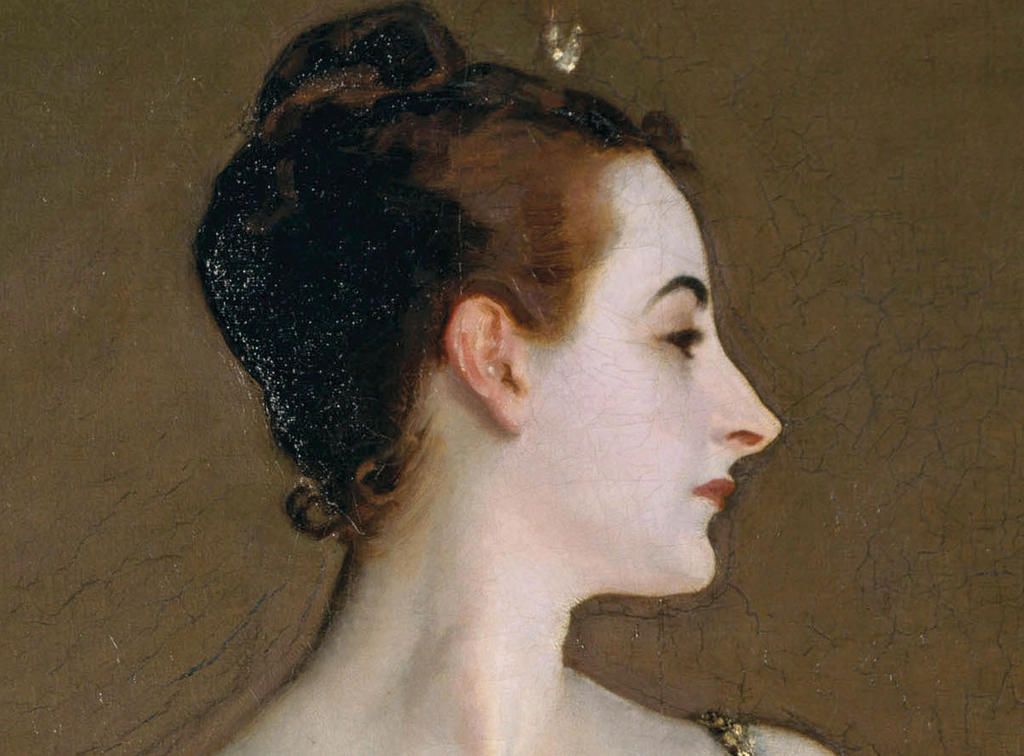

Détail de la couverture de l'ouvrage Le kitsch ou le naufrage du sublime, sous la direction de Franz Johansson et Mathilde Vallespir.

Les Presses universitaires de Strasbourg publient les actes d’un colloque (Cerisy-la-Salle, 2017) dont l’ambition, affichée, était de contribuer à l’épistémologie d’une notion culturelle aussi proliférante que difficile à circonscrire : le kitsch. Vaste et salutaire entreprise.

« À chacun ses sales goûts » aurait dit ma grand-mère. Position philosophique forte, mais qui a le défaut de clore a priori le débat sur le kitsch. Or, débat il y a à propos de cette notion foisonnante, désormais centenaire – Der Kitsch : eine Studie über die Entartung der Kunst de Fritz Karpfen parut en 1924. Incertaine, l’étymologie allemande du mot, apparu au XIXe siècle, semble annoncer le principe général d’équivoque qui caractérise le concept. L’introduction publiée ici par Franz Johansson et Mathilde Vallespir retient une possible parenté avec le verbe verkitschen : refiler en sous-main, tromper sur la marchandise. Le kitsch aurait donc, étymologiquement, trait à la camelote. Sans doute, une entreprise de falsification constitue l’une de ses spécificités incontestables, mais qu’est-ce que le kitsch falsifie et selon quelles modalités ? C’est ce à quoi les auteurs s’emploient à répondre ici en embrassant, très au-delà des arts visuels, un large périmètre allant des ondes Martenot aux romans Harlequin (c’est dire).

« Acclimaté en France dans les années 1960, le kitsch y a creusé son sillon en dépit d’une polysémie et d’un constant élargissement de son domaine »

Triomphe de l’équivoque

L’histoire du mot est d’abord celle du succès d’un terme qui trouva une patrie d’adoption aux États-Unis (« only country that went from barbarism to decadence without civilisation in between1 », selon une formule définitive) avant d’opérer un retour en Europe. Acclimaté en France dans les années 1960, le kitsch y a creusé son sillon en dépit d’une polysémie et d’un constant élargissement de son domaine que reflète le présent recueil d’essais. Il est ainsi devenu le je ne sais quoi de l’âge baroque ou classique de la post-modernité. Chacun sent bien ce qui est kitsch, mais nul ne parvient à le définir d’une manière qui fasse l’unanimité, bien que des intelligences aussi aiguisées que Walter Benjamin, Hermann Broch, Theodor Adorno, Milan Kundera ou Umberto Eco se soient attachées à l’élucidation de cette catégorie du jugement esthétique passée de l’aire germanique et de la Mitteleuropa au monde global.

Un état maladif de l’art

La fortune critique du kitsch peut être synthétisée en un triptyque. Il sert, initialement, à la dénonciation élitaire, avant-gardiste, d’un état maladif de l’art (l’Entartung de Karpfen, devenu a posteriori malsonnant, signifie « dégénérescence ») sous les effets conjugués du galvaudage de l’image et de l’objet, multipliables à l’infini par des procédés industriels, et d’une sentimentalité à l’œil humide, d’inspiration romantique, empreignant l’esthétique prisée par la bourgeoisie dominante. « Sous-culture », le kitsch, première ruse, revendiqua, au cours des années 1960, le statut de contre-culture sous le masque hédoniste et – provisoirement – subversif du style camp (terme qui n’a pas connu le même succès que lui)2. Dans un troisième et dernier temps, adoubé par l’oligarchie mondiale, par le marché en tant que paradigme totalitaire marchand, il est aujourd’hui l’esthétique par excellence, le style (très) basse époque d’un moment historique, le nôtre.

« Plastique, le kitsch, style du “en même temps” […], s’accommode de tous les régimes. »

L’ogre kitsch

Ces mutations retorses sont au cœur du principe d’équivoque propre à la notion, dont on trouve un écho dans la sphère politique. Plastique, le kitsch, style du « en même temps » (une piste pour les chercheurs : le « kitsch présidentiel »), s’accommode de tous les régimes. Les démocraties libérales, si mal en point, n’en sont pas avares pour employer une litote, mais les tyrannies historiques – fascisme, nazisme, communisme – en produisirent, à profusion. Guère étudiées sous cet angle, les théocraties et les monarchies pétrolières moyen-orientales constituent aujourd’hui des apex de l’empire du kitsch mondial qui apparaît surtout comme la langue standard d’un régime planétaire – une ploutocratie déculturée et sans éthique – ayant succédé mutatis mutandis à la promesse démocratique. Fausse monnaie d’une époque dont le cynisme ricanant ne masque plus l’inaptitude à la grandeur, à la beauté, voire à la bonté (car les sentiments se prêtent aussi à cette entreprise de falsification), sinon sous la forme de la parodie, le kitsch offre un sujet d’étude aussi incertain dans sa substance qu’utile à la compréhension du présent.

1 « Seul pays à être passé de la barbarie à la décadence sans civilisation entre les deux ». L’auteur de la sentence demeure incertain.

2 Cette étape de la fortune critique doit beaucoup à Susan Sontag, notamment. Distinct du kitsch, et lié à l’histoire moderne de l’homosexualité masculine, le terme camp désigne un goût assumé pour l’outrance, l’affectation et la provocation, souvent avec une distance ironique.

Le kitsch ou le naufrage du sublime, sous la direction de Franz Johansson et Mathilde Vallespir, Presses universitaires de Strasbourg, coll. « Cultures visuelles », mars 2025, 526 p., 26 €