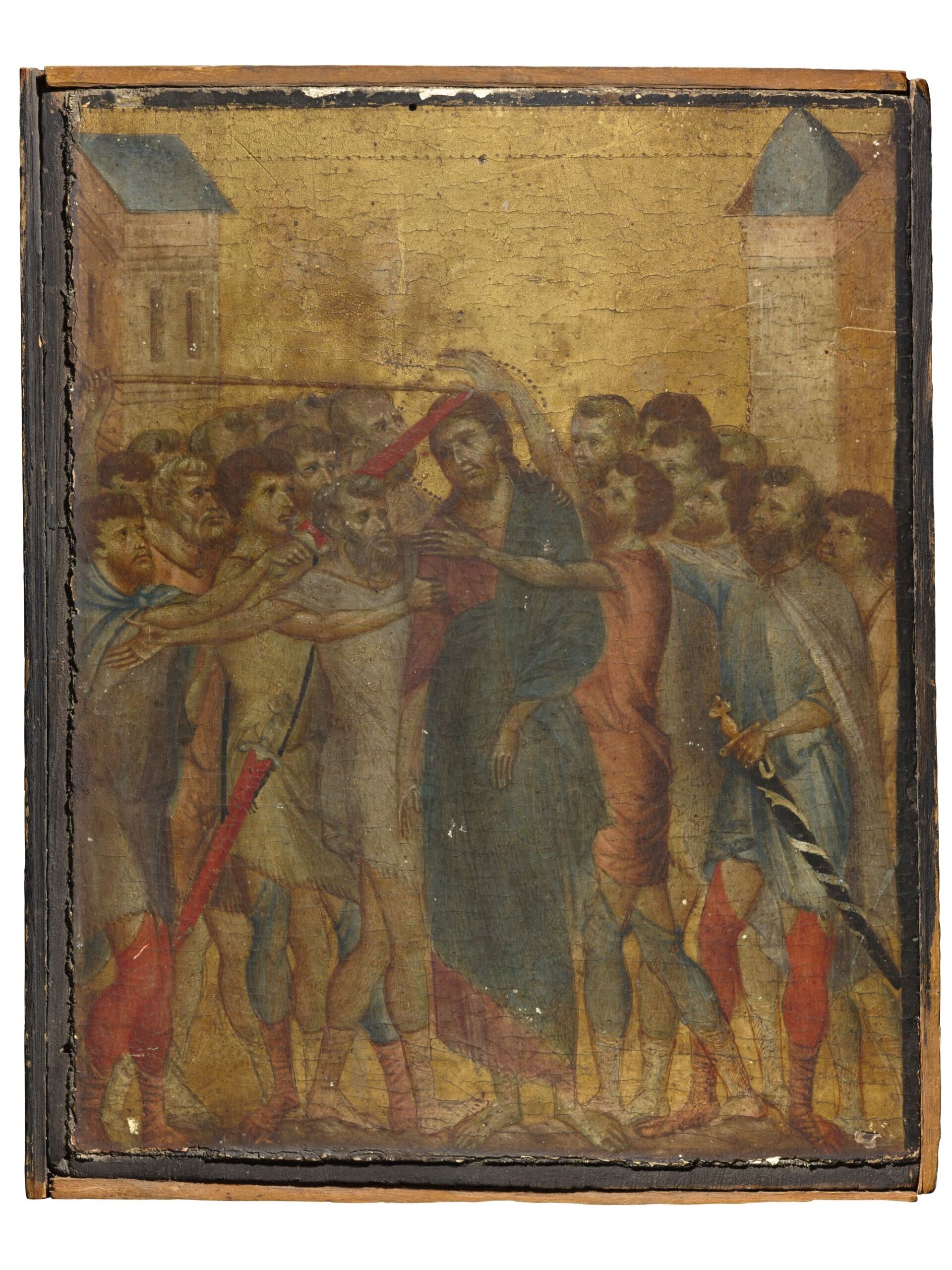

Le mariage de la carpe et du lapin. D’un côté, un austère mais novateur petit panneau de peuplier sur fond d’or ; de l’autre, une grande feuille aussi sensuelle que surnaturelle. Quelques jours avant d’officialiser son intention d’acquérir le Panier de fraises des bois de Chardin, le musée du Louvre annonçait l’entrée dans ses collections de deux trésors nationaux : La Dérision du Christ de Cimabue (vers 1240-1302) et Marine Terrace de Victor Hugo (1802-1885).

Adjugé 24,1 millions d’euros (frais inclus) le 27 octobre 2019 chez Actéon à Senlis et classé « Trésor national », La Dérision du Christ ou Le Christ moqué de Cimabue entre aujourd’hui au Louvre. Le musée qui n’avait pas réussi à réunir la somme nécessaire lors de la vente, utilise pour réaliser cette acquisition une partie des revenus de la licence de marque du Louvre Abu Dhabi, sa société d’amis apportant le million d’euros manquant. On se souvient de la redécouverte de l’œuvre dans une collection particulière près de Compiègne, alors qu’elle ornait le mur d’une cuisine. Réalisé dans les années 1280, par le Florentin Cimabue (vers 1240-1302), ce panneau, parvenu jusqu’à nous dans un très bon état de conservation, se révèle tout à fait novateur pour la peinture occidentale, le peintre abandonnant ici la « manière grecque ». Il appartient à un ensemble dont on ne connaît pas la destination, mais qui composait vraisemblablement un important diptyque ; deux autres petits panneaux représentant la Flagellation du Christ (Frick Collection, New York) et La Vierge et l’Enfant (National Gallery, Londres) sont aujourd’hui conservés. Dans cette Dérision du Christ, l’artiste fait preuve d’une grande liberté dans le traitement des figures qui s’éloignent du hiératisme byzantin et s’humanisent ; l’espace se complexifie également. On ne connaît qu’une quinzaine d’œuvres de Cimabue, majoritairement des peintures à fresque et quelques grands panneaux, à l’image de l’imposante Maestà du Louvre, actuellement en cours de restauration.

Une « splendide relique d’amour et d’art »

La beauté naît parfois du malheur. Chassé de sa terre natale en 1852 pour la publication de son Napoléon le Petit, Victor Hugo gagne d’abord l’île de Jersey, qu’il quittera trois ans plus tard pour Guernesey. Profondément affecté par cet exil forcé, notre « poète national » s’efforcera de trouver par une intense activité créatrice un efficace remède à sa douleur. Cette grande feuille en constitue l’un des plus beaux exemples : alors au sommet de son art du dessin, Hugo livre avec Marine Terrace un hommage à la fois touchant et saisissant à l’histoire d’amour passionnée qui depuis vingt ans l’unit à Juliette Drouet, fidèle parmi les fidèles qui fit le choix de le suivre sur la route de l’exil. Baptisé d’après le nom de la demeure qu’il occupe sur l’île de Jersey, « lourd cube blanc à angles droits » à la silhouette de tombeau figuré dans la partie basse de la composition, cet important dessin offert à Juliette par l’artiste-poète pour la Sainte-Julie de l’année 1855 est décrit par celle-ci comme une « splendide relique d’amour et d’art ». Hugo y immortalise en effet leur romance de manière spectaculaire : la majeure partie de l’œuvre est occupée par leurs initiales, démesurées, disproportionnées et sensuellement entremêlées. Un choix audacieux qu’il faut rapprocher de la place qu’occupe alors le spiritisme dans la vie du poète exilé, qui avait été initié à cette pratique par Delphine de Girardin. Concluant l’Album des proscrits constitué pour sa maîtresse et désormais conservé à Paris à la Maison de Victor Hugo, Marine Terrace sera acquis avec lui par l’écrivain Paul Meurice, ami du poète, avec l’ensemble de la collection de Juliette Drouet. Pour une raison inconnue, cette feuille lui sera par la suite soustraite, et sera transmise à sa fille Marthe puis à ses héritiers, entre les mains desquels elle se trouvait encore jusqu’en 2015. Elle gagne désormais le musée du Louvre grâce à la générosité de sa société d’amis qui, sous l’impulsion de Louis-Antoine Prat, a pu en sécuriser l’entrée dans les collections nationales pour 2 850 000 €.

Nathalie d’Alincourt et Olivier Paze-Mazzi