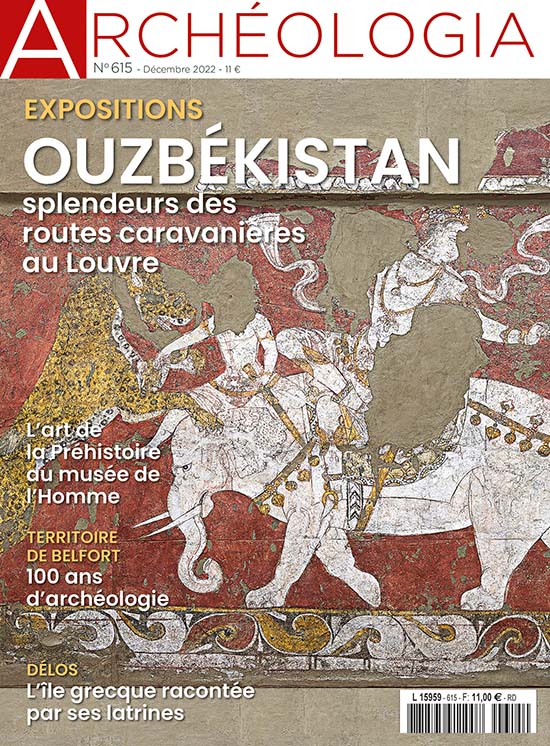

Au cœur de l’Asie centrale et au carrefour des routes caravanières dites « routes de la soie », l’Ouzbékistan a livré ces dernières décennies d’inestimables trésors archéologiques et artistiques, révélateurs de la richesse des civilisations qui s’y sont croisées et succédé. L’exposition qu’organise le musée du Louvre sur le temps long – des lendemains de la conquête d’Alexandre le Grand aux feux d’artifices de l’empire timouride – rend à la fois compte des apports récents de l’archéologie en Asie centrale et porte un regard renouvelé sur cette partie du monde. Outre son intérêt scientifique, elle permet d’admirer des œuvres éblouissantes et des trésors nationaux, jamais sortis d’Ouzbékistan. Les deux commissaires de l’exposition Yannick Lintz et Rocco Rante ont répondu aux questions d’Archéologia.

Propos recueillis par Jeanne Faton.

L’exposition couvre dix-neuf siècles d’histoire : elle commence avec les États-oasis au IIIe avant notre ère et s’achève au XVIe siècle avec les premières décennies de la dynastie shaybanide, au lendemain de l’empire timouride. Pourquoi ne pas avoir choisi de commencer dès la conquête d’Alexandre le Grand ou même bien avant, dès la Préhistoire, au Néolithique ?

Yannick Lintz : Nous nous sommes posé toutes ces questions en concevant le dernier stade du synopsis de l’exposition : quand commencer, quand s’arrêter ? Il fallait évidemment que ces limites soient des enjeux pertinents. Vous citez le Néolithique, mais faire traverser au public dix-neuf siècles, c’était déjà beaucoup ! Si nous avions commencé dès l’époque d’Alexandre, il aurait fallu emprunter des œuvres significatives qui se trouvent plutôt en Afghanistan qu’en Ouzbékistan. Outre les enjeux scientifiques, notre réflexion devait aussi tenir compte des prêts possibles. Le IIIe siècle avant notre ère et l’héritage d’Alexandre ont donc été choisis. Et comme les visiteurs pourront le voir, la fin de l’exposition est une espèce de feu d’artifice de l’art timouride. Il était difficile d’imaginer ce parcours piloté par le département des arts de l’Islam sans intégrer cette apogée qui se prolonge un peu avec la dynastie suivante des Shaybanides et les chefs-d’œuvre de la peinture de miniatures, dits de l’école de Boukhara. Nous commençons avec l’héritage lointain d’Alexandre et terminons avec celui des Timourides : il y a une certaine logique.

Rocco Rante : Pourquoi plus précisément le IIIe siècle ? Avant la conquête d’Alexandre, la Bactriane et la Sogdiane, où nous sommes, avaient une structure étatique connue et centralisée sous la couronne de l’empire achéménide. Après le passage d’Alexandre, intervient un grand chamboulement, ces états se déstructurent, il n’y a plus d’unité politique. C’est précisément après cet effondrement de l’empire achéménide, au IIIe siècle avant notre ère, et non au moment du passage d’Alexandre qui meurt à la fin du IVe siècle, que l’on perçoit clairement l’influence de l’hellénisme dans toute la culture matérielle figurative, les vêtements, les sculptures, le décor des palais… Le choix du IIIe siècle avant notre ère n’est donc pas aléatoire : c’est pour l’Asie centrale un moment historiquement important et le début d’une longue période qui se termine avec l’arrivée de l’Islam. Nous montrons dans le catalogue la rupture entre l’art figuratif antérieur au IIIe siècle et celui qui se développe alors : c’est comme une page blanche, un chapitre nouveau. Quant à l’apothéose finale avec les Timourides et leurs successeurs Shaybanides – l’arrivée des Ouzbeks –, elle illustre non seulement la grande époque de l’Ouzbékistan, mais aussi son rôle en tant que centre eurasiatique puisque l’empire de Amir Timour (Tamerlan) s’étend du Proche-Orient à la Chine occidentale. Le parcours de l’exposition scande ces dix-neuf siècles d’histoire en cinq sections principales, auxquelles s’ajoutent, en épilogue, la redécouverte de l’Ouzbékistan aux XVIIIe et XIXe siècles à travers les aquarelles et les photographies des voyageurs.

Les frontières actuelles de l’Ouzbékistan ne sont pas celles de ces mondes anciens qui recouvrent plusieurs États voisins. N’est-ce pas là aussi les limites de l’exposition, centrée uniquement sur l’Ouzbékistan, pour restituer la richesse et la complexité de ce passé de l’Asie centrale ?

Y. L. : C’est un point important, car nous montrons de fait un carrefour de civilisations au cœur de l’Asie centrale. Heureusement, les chefs-d’œuvre artistiques et archéologiques, qui témoignent de cette histoire de l’Asie centrale à partir du IIIe siècle, sont quand même concentrés autour d’oasis célèbres se trouvant en Ouzbékistan, notamment à Samarcande et à Boukhara. L’Ouzbékistan est donc bien l’ambassadeur de cette région centrasiatique.

R. R. : La seule frontière que l’on puisse vraiment déterminer dans cette Asie centrale du passé, c’est celle de l’ancien Oxus, le fleuve Amou-Daria qui se jette dans la mer d’Aral. Il sépare aujourd’hui l’Afghanistan du Tadjikistan et en partie l’Ouzbékistan du Turkménistan. De la Préhistoire à nos jours, il a constitué une frontière à la fois politique et naturelle, et séparé les populations, même si les Bactriens et les Kouchans étaient établis au nord et au sud de ce fleuve…

Vous présentez la conquête d’Alexandre le Grand et ses conséquences comme une véritable rupture. Efface-t-elle radicalement les traces du passé achéménide ?

R. R. : Du point de vue de l’utilisation des matériaux, il n’y a pas de rupture : la majorité des découvertes montre que l’on reste toujours attaché aux techniques locales, le modelage et le façonnage de l’argile crue pour la sculpture. L’influence grecque se manifeste dans l’échelle des sculptures, présentées à taille humaine, et l’on mélange ces influences avec celles des religions, dont le bouddhisme. L’art du Gandhara est très important.

Entretien à retrouver en intégralité dans :

Archéologia n° 615 (décembre 2022)

Ouzbékistan, splendeurs des routes caravanières au Louvre

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com

« Splendeurs des oasis d’Ouzbékistan »

Jusqu’au 6 mars 2023 au musée du Louvre

99 rue de Rivoli, 75001 Paris.

Tél. 01 40 20 50 50

ww.louvre.fr

Catalogue, coédition Louvre éditions / El Viso, 320 p., 39 €.

À commander sur : www.librairie-archeologique.com