Vers la fin de l’année 2022, parmi les dix plus grands succès des séries diffusées par la plateforme Netflix, figurait Ancient Apocalypse, soit en version française À l’aube de notre histoire, une série en huit épisodes. Elle était due au journaliste à succès britannique Graham Hancock et avait toutes les qualités d’une série de bonne tenue, paysages pris depuis des drones, musiques d’ambiance et reconstitutions en 3D.

La thèse était simple. Il y eut jadis une grande civilisation terrestre, qui nous a laissé de nombreux monuments grandioses, dont des pyramides mais qui, malheureusement, fut entièrement détruite par une météorite il y a exactement 12 800 ans. Chacun de ces sites faisait l’objet d’un épisode, où l’on voyait à chaque fois Graham Hancock les parcourir et interroger des archéologues peu connus, mais qui abondaient dans son sens. Pourtant, aucun de ces lieux, bien connus par ailleurs, ne saurait soutenir la « thèse » proposée.

Un catalogue hétéroclite de monuments

Quels sont ces monuments ? Pêle-mêle, on rencontre le site mégalithique de Gunung Padang dans l’île indonésienne de Java, implanté au sommet d’une colline naturelle, mais qui pour Hancock était forcément une pyramide. Le site mégalithique lui-même est pourtant d’époque récente, à l’instar de beaucoup d’autres dans la région et n’a rien de spécifique. De son côté, la grande pyramide de Cholula au Mexique est certes impressionnante, mais ses états les plus anciens remontent au mieux aux derniers siècles avant notre ère. Les temples mégalithiques de l’archipel de Malte sont fort bien connus et datés « seulement » des Ve et IVe millénaires avant notre ère, que ce soit par les poteries qui y ont été retrouvées, ou par le carbone 14. Ils sont certes imposants, mais leurs dalles en calcaire se taillent assez facilement. C’est aussi le cas des temples circulaire de Göbekli Tepe en Turquie, qui sont effectivement les monuments les plus anciens du catalogue de Hancock, puisqu’ils remontent à la fin du Xe millénaire avant notre ère, mais dans tous les cas postérieurs à la fameuse météorite hypothétique d’il y a 12 800 ans. S’ajoutent à cette liste déjà hétéroclite les souterrains refuges de la cité de Derinkuyu en Turquie, dont les plus anciens ne datent également que des derniers siècles avant notre ère, souterrains qui n’ont rien d’exceptionnels dans la région puisque des dizaines d’autres en sont connus. Quant au site amérindien de Poverty Point en Louisiane, construit par des chasseurs-cueilleurs sédentaires au milieu du IIe millénaire avant notre ère, avec ses levées de terre concentriques et ses grands tertres rituels, il a certes mobilisé des forces importantes, mais qui ne demandaient pas des techniques de construction très complexes. Enfin la « chaussée » maritime au large des Bahamas est un phénomène géologique parfaitement naturel mais cité régulièrement à l’appui de diverses thèses fantaisistes.

Quid du mobilier ?

En résumé, il s’agit d’une série de sites sans aucun lien les uns avec les autres, de dates fort diverses mais pour la plupart relativement récentes, et dans tous les cas bien postérieures à la chute de la prétendue météorite. À chaque fois, ces sites ne sont par ailleurs nullement uniques, mais d’autres comparables et non cités par Hancock se rencontrent dans la même région. Plus surprenant, n’est montré aucun objet mobilier qui serait typique de cette grande civilisation disparue, objets que l’on devrait retrouver d’un continent à l’autre, outils, récipients, œuvres d’art, ou tout autre. Enfin, on ne peut s’empêcher de penser que ce journaliste est pour le moins méprisant, sinon raciste, quand il dénie toute capacité technique aux sociétés préhistoriques indigènes, qui auraient été incapables de réaliser de telles constructions, qui ne pourraient être attribuées qu’à une grande civilisation disparue.

Jean-Paul Demoule

Article à retrouver en intégralité dans :

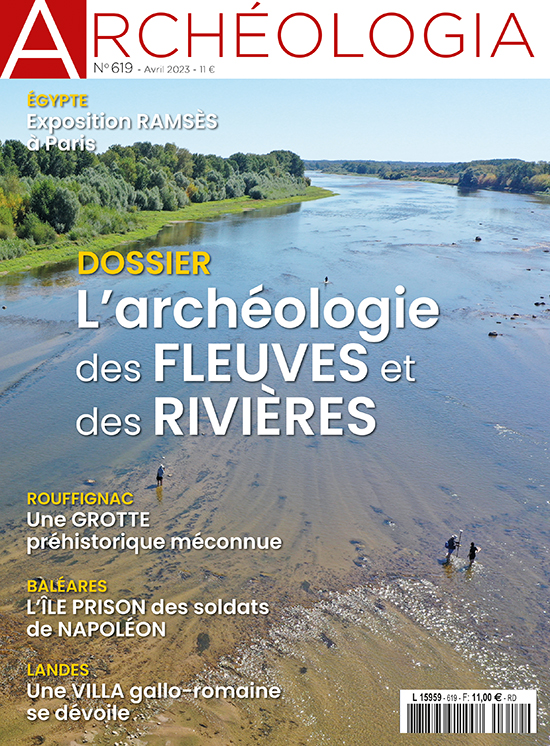

Archéologia n° 619 (avril 2023)

L’archéologie des fleuves et des rivières

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com