Le passage du Paléolithique au Néolithique se caractérise par un changement de mode de vie radical chez Homo sapiens : de chasseur-cueilleur nomade, il devient éleveur-cultivateur sédentaire. Cette transition commence notamment dans le Croissant fertile il y a environ 11 000 ans, et se diffuse au cours des millénaires suivants. Dans le Sud Caucase, pourtant tout proche, elle ne survient qu’il y a 8 000 ans. L’étude d’une fosse funéraire, en Azerbaïdjan, éclaire cette période et les mécanismes de cette néolithisation particulière.

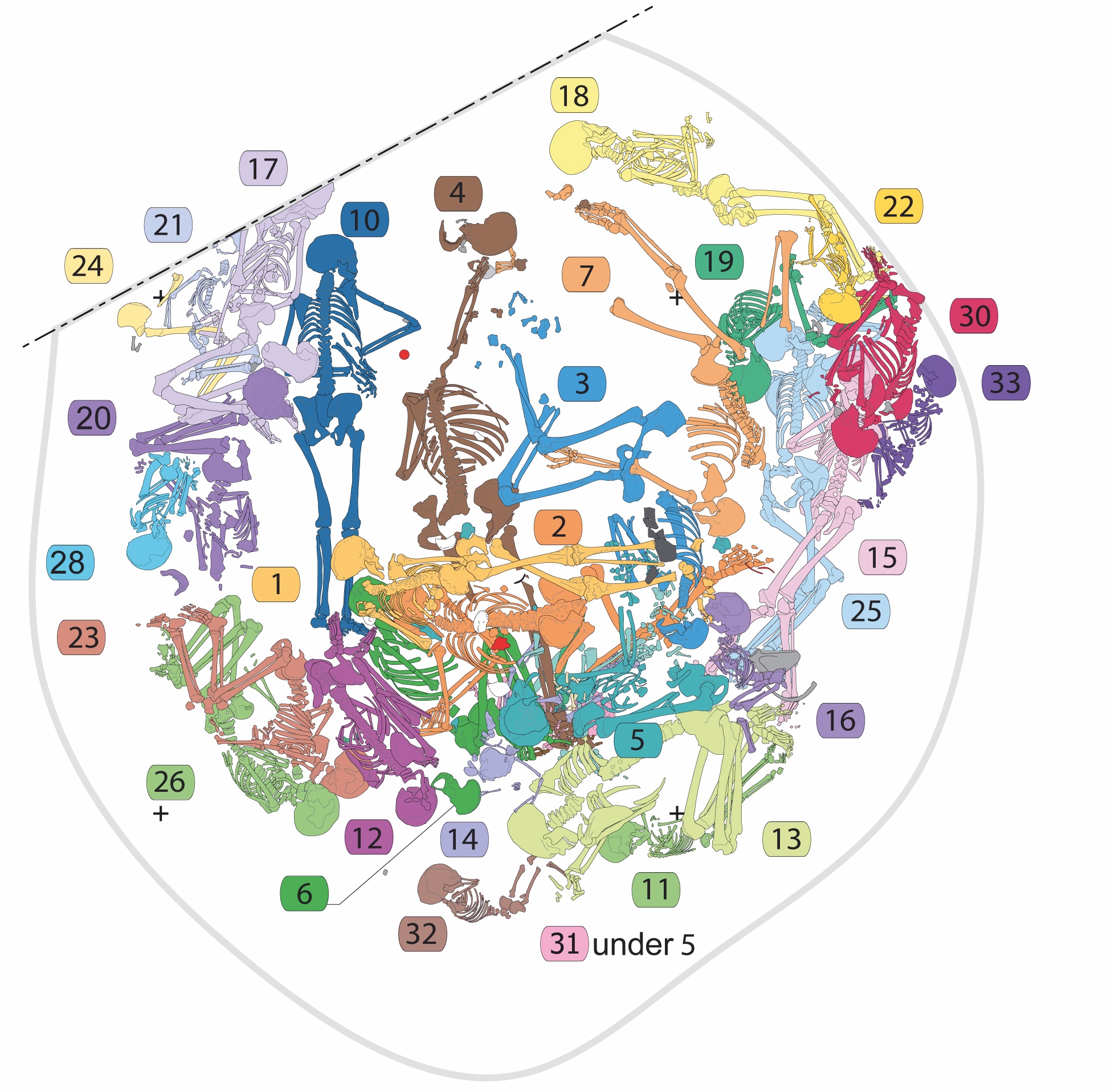

C’est une intrigante sépulture qui a été mise au jour dans la vallée de la Kura, en Azerbaïdjan, lors de fouilles menées sur le site de Mentesh Tepe entre 2008 et 2015 : de manière inhabituelle dans la culture Shomu-Shulaveri, à laquelle elle appartient, il s’agit d’une tombe collective. Elle contient une trentaine d’individus, principalement des femmes et des enfants, suggérant un événement dramatique comme une épidémie, une famine ou un incendie. Une analyse paléogénétique menée sur les ossements par une équipe franco-azerbaïdjanaise a permis d’étudier l’ADN de quatre individus (dont trois génomes ont été séquencés spécifiquement dans le cadre de cette étude) et de révéler des liens de parenté. Parmi eux, deux adolescents, inhumés enlacés dans les bras l’un de l’autre, se sont révélés être des frères. L’étude permet, en outre, d’éclairer les mécanismes de la néolithisation de la région – mais sans pour autant que l’on puisse en comprendre le retard….

Une diffusion démique de l’agriculture

La diffusion de nouvelles techniques (ici l’agriculture) peut être le résultat soit d’une migration d’une population et de son métissage (diffusion « démique », comme en Europe) soit d’une diffusion des connaissances elles-mêmes (diffusion culturelle d’un groupe voisin à un autre comme au Proche-Orient). Les individus de ce site, s’ils partagent une partie de leur patrimoine génétique avec les chasseurs-cueilleurs précédemment présents dans les montagnes du Caucase, avaient reçu, quelques générations auparavant (entre dix et vingt générations), un flux de gènes provenant de groupes apparentés aux premiers agriculteurs anatoliens et mésopotamiens. On peut donc conclure à une diffusion démique de l’agriculture dans le Sud Caucase. Ces résultats concordent avec ceux issus de l’archéologie, qui montrent, dans la culture néolithique Shomu-Shulaveri, la présence de traits apparentés aux cultures contemporaines de l’est de l’Anatolie et de Mésopotamie. La comparaison avec des groupes du Sud Caucase postérieurs à celui étudié ici montre, qu’à la fin de l’âge du Bronze, d’autres métissages se sont produits, cette fois avec des groupes provenant du Nord Caucase, et apparentés aux populations présentes dans les steppes caspiennes. L’étude de ce site souligne donc l’importance des mouvements de population dans la Protohistoire de cette région : ces phénomènes de migrations et métissages sont à l’origine de la grande diversité ethnique et culturelle de la région.

Céline Bon

UMR7206 Éco-Anthropologie, CNRS, Muséum national d’Histoire naturelle, université de Paris

Perle Guarino-Vignon

UMR7206 Éco-Anthropologie, CNRS, Muséum national d’Histoire naturelle, et UMR5288 CAGT, CNRS, université Paul Sabatier

Pour aller plus loin :

Guarino-Vignon P. et al., 2023, « Genome-wide analysis of a collective grave from Mentesh Tepe provides insight into the population structure of early neolithic population in the South Caucasus », Communications Biology, 6, 319. Doi : 10.1038/s42003-023-04681-w