Sous les sables de la nécropole antique de Saqqara se cachent les vestiges d’une pyramide ensevelie, l’une des plus anciennes d’Égypte. Interrompue en cours de construction, elle est désormais réduite à une hauteur de quelques mètres. Révélée en 1952, cette extraordinaire découverte marque le point de départ d’une mission archéologique dont le retentissement allait être mondial. Un relevé 3D au scanner effectué en 2022 jette une lumière nouvelle sur ce monument singulier et son dédale de souterrains.

La pyramide ensevelie est attribuée à Sekhemkhet (roi de la IIIe dynastie, dont le règne se situe aux alentours de 2560 avant notre ère). Implantée au sud-ouest des complexes de Djéser et d’Ounas, elle gît au sein d’un vaste ensemble contemporain d’édifices couvrant une superficie de 10 hectares et dont il ne subsiste que les fondations ou les premières assises des superstructures. À ses abords, l’un des vestiges les plus remarquables est un tronçon de mur à redans en beau calcaire fin, semblable à celui du complexe funéraire de Djéser (premier roi de la IIIe dynastie, qui aurait régné de 2592 à 2566 avant notre ère). Parmi les quelques graffitis que l’on y a relevés figure le nom d’Imhotep, laissant ainsi supposer que cet architecte légendaire ait été impliqué dans la construction de cet ensemble monumental (l’existence d’un homonyme n’étant toutefois pas à exclure). Nul touriste ne songerait à trouver une pyramide à cet endroit tant les sables dissimulent parfaitement ce qu’il en reste. Elle ne s’est sans doute jamais élevée à plus d’une dizaine de mètres de hauteur. Ses dimensions au sol et ses caractéristiques internes montrent que l’on avait projeté d’élever une structure à degrés plus grande encore que celle du prédécesseur Djéser : 120 mètres de côté pour 70 mètres de haut environ. Un réseau de galeries souterraines s’étend sous sa base sur plusieurs centaines de mètres.

Exploration des souterrains

On accède aux souterrains au nord de la pyramide, à quelques mètres sous le niveau du sol, au fond d’une tranchée à ciel ouvert. Le jour de la découverte de ces aménagements (en 1954), l’entrée était encore obstruée par une maçonnerie antique. Derrière le seuil, une longue galerie inclinée s’étend sur près de 80 mètres. À près de 35 mètres, un large puits fut aménagé par les constructeurs pour relier cet endroit de la distribution à l’extérieur. Il devait sans doute favoriser l’aération pour faciliter les travaux de creusement. En 1954, cette liaison était en grande partie comblée de matériaux et de blocs jetés pêle-mêle qui barraient entièrement le passage. Le puits fut dégagé et révéla en surface des dépôts funéraires d’animaux et des papyrus écrits en démotique, caractéristiques de la période saïte (VIIe siècle avant notre ère). Le complexe entier avait en effet été réoccupé en tant que nécropole au moins dès le IIe millénaire avant notre ère. C’est à la jonction entre le puits et la descenderie que furent mis au jour, dissimulés sous une couche d’argile, les restes d’un trésor funéraire : 21 bracelets en or, une boîte à cosmétique en or en forme de coquille Saint-Jacques, une pince, une aiguille, de nombreuses perles en or et en pierreries. À peu de distance se trouvaient une grande quantité de vases en pierres dures, la plupart brisés, des jarres scellées dont les bouchons en argile livrèrent le nom d’Horus du souverain Sekhemkhet, et enfin une plaquette en ivoire supportant un nom des Deux Maîtresses, Djéserty. Notons également la mention sur un plat en albâtre d’un certain Inykhnoum, un dignitaire déjà connu pour avoir officié sous Djéser.

Vers la chambre funéraire

La descenderie, aujourd’hui totalement dégagée, est désormais consolidée sur une grande distance par des contreforts en pierres, des arches en briques et des étais en bois. Le premier tronçon de la galerie est encore en relativement bon état. Les parois sont planes et l’on distingue une partie du plafond soigneusement taillé en forme de voûte cintrée. Le reste semble avoir été taillé sur une grande hauteur. En raison de sa nature stratifiée et très hétérogène, la roche s’est brisée et détachée en maints endroits ; il est aujourd’hui difficile de discerner quelles étaient les intentions des bâtisseurs tant les lieux sont endommagés et greffés d’interventions modernes – il a fallu les sécuriser après leur découverte. Ce long passage mène droit à la chambre funéraire qui s’étend sur une aire de 9 mètres sur 4 mètres environ. Assez curieusement, cette chambre se présente comme un carrefour conduisant au sud, à l’est et à l’ouest à de longues galeries se terminant en impasse. Comme ailleurs, tout indique que les travaux ont été subitement interrompus. Les parois sont grossièrement taillées et des directives peintes en rouge par les bâtisseurs figurent encore ici et là.

Un curieux sarcophage

Ce qui frappe de prime abord dans la chambre funéraire est la présence d’un sarcophage en travertin dont la finesse des lignes contraste fortement avec l’environnement chaotique. Il s’agit du plus ancien sarcophage destiné à un roi égyptien qui nous soit parvenu. Il possède en outre un caractère unique : il a été entièrement évidé, de telle sorte que la dépouille ou le cercueil puisse être introduit à partir d’un petit côté. Pour le sceller, on faisait coulisser vers le bas, telle une herse, une trappe latérale ingénieusement enchâssée. Lorsque le sarcophage est découvert en 1954, sa trappe est encore fermée, fixée avec un ciment liquide. Et si tout laisse espérer une grande découverte, il s’avère être totalement vide ! L’archéologue en charge des fouilles, Muhammad Zakaria Goneim, pense alors qu’il s’agit d’un cénotaphe, d’une sépulture à caractère symbolique, et que le roi repose ailleurs. Il est persuadé que les trois barrages de maçonnerie auxquels il a dû faire face pour parvenir jusque-là indiquent que les souterrains n’ont pas été visités depuis leur fermeture. Mais à l’époque, l’architecte français Jean-Philippe Lauer ne partage pas cet avis. Selon lui, un accès latéral ouvrant dans la paroi ouest de la partie inférieure de la descenderie a très bien pu être forcé par des profanateurs antiques. D’ailleurs, le petit trésor dissimulé près du puits ne ressemble-t-il pas à un butin abandonné précipitamment ? On sait aussi que les Égyptiens de la période saïte (VIIe siècle avant notre ère) avaient exploré et rénové de nombreuses sépultures royales. Il est dès lors possible qu’on leur doive ici, tel qu’on l’a remarqué ailleurs, des marques de dévotion envers leur illustre ancêtre, ainsi que de nouvelles mesures de protection du tombeau.

Franck Monnier

Ingénieur, chercheur associé au CNRS, UMR 7041 (ArScAn, équipe HAROC)

Alban-Brice Pimpaud

Archéologue infographiste indépendant (Archeo3d), membre associé au CNRS, UMR 7041 (ArScAn, équipe archéologie du monde grec et systèmes d’information)

À retrouver en intégralité dans :

Archéologia n° 622 (juillet-août 2023)

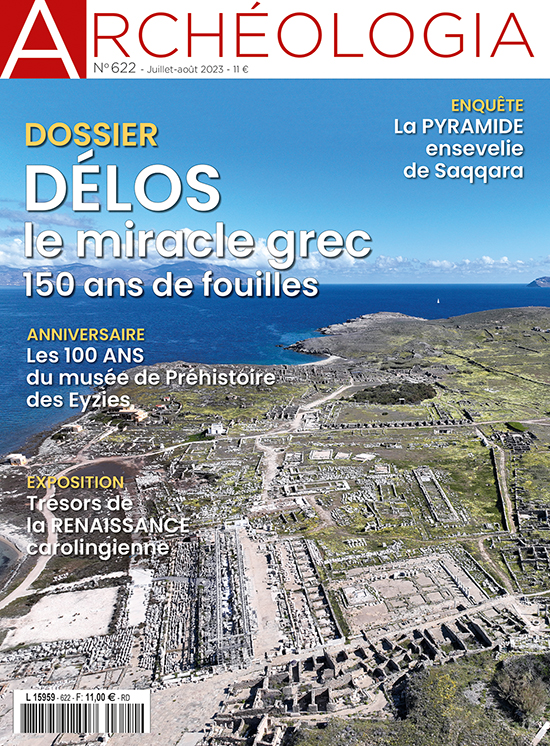

Délos, le miracle grec, 150 ans de fouilles

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com