Les Natoufiens, chasseurs-cueilleurs sédentaires du Levant, utilisaient déjà des pigments rouges organiques il y a 15 000 ans. La découverte a été réalisée par une équipe associant l’université hébraïque de Jérusalem et le laboratoire français du CNRS TEMPS. Si l’emploi de pigments minéraux rouges comme l’ocre est attesté depuis 140 000 ans en Afrique, les traces les plus anciennes de colorants organiques remontaient, jusqu’ici, à 6 000 ans.

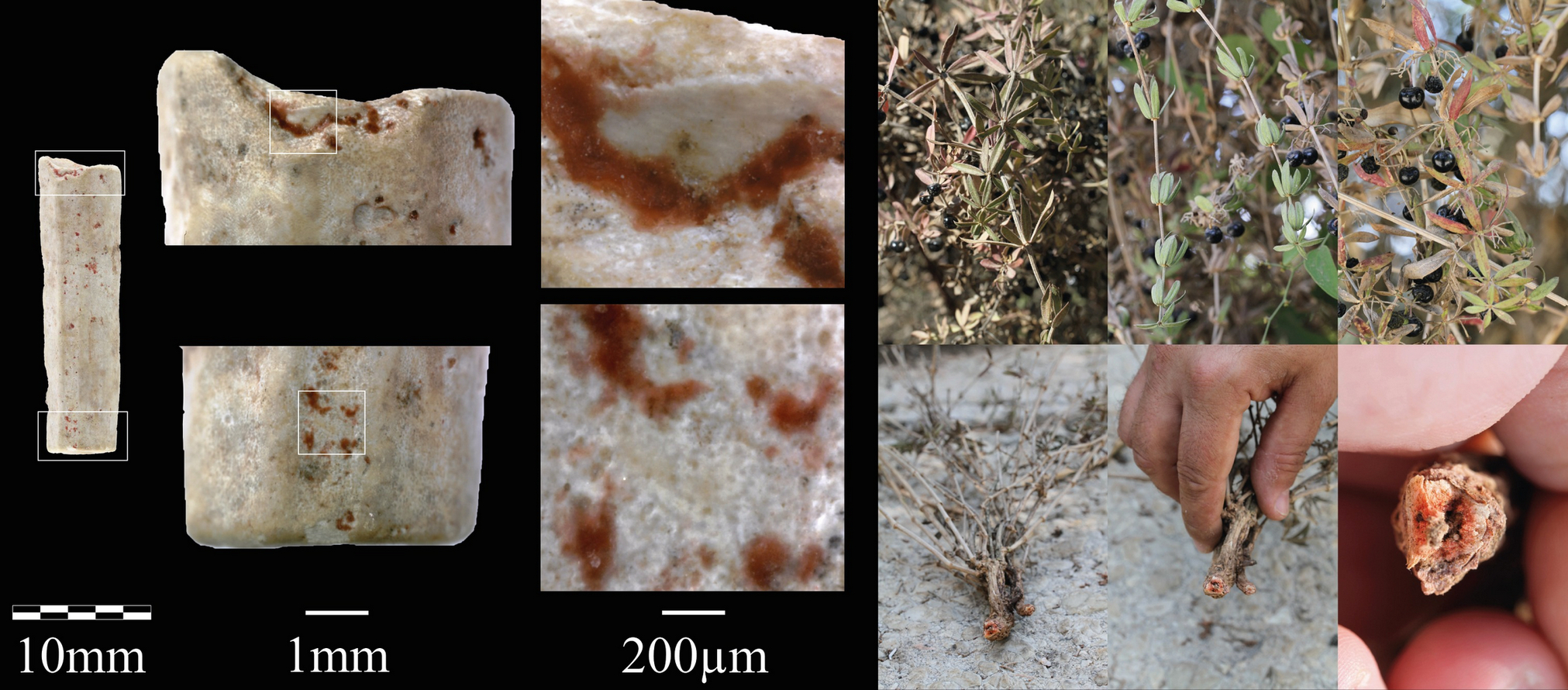

L’origine de la domestication de la garance, cette plante de la famille des Rubiacées qui a été largement cultivée pour la teinture rouge extraite de ses rhizomes et qui est présente notamment dans la tombe de Toutânkhamon ou sur le Suaire de Turin, nous échappe encore. Mais on sait désormais qu’avant même d’être domestiquées, des Rubiacées ont été utilisées pour colorer des parures il y a 15 000 ans. C’est ce qu’a établi l’équipe dirigée par Laurent Davin de l’université hébraïque de Jérusalem et le laboratoire français du CNRS TEMPS grâce à l’étude de dix perles de coquillage teintées en rouge provenant de la grotte de Kebara.

Une grotte fouillée en 1931

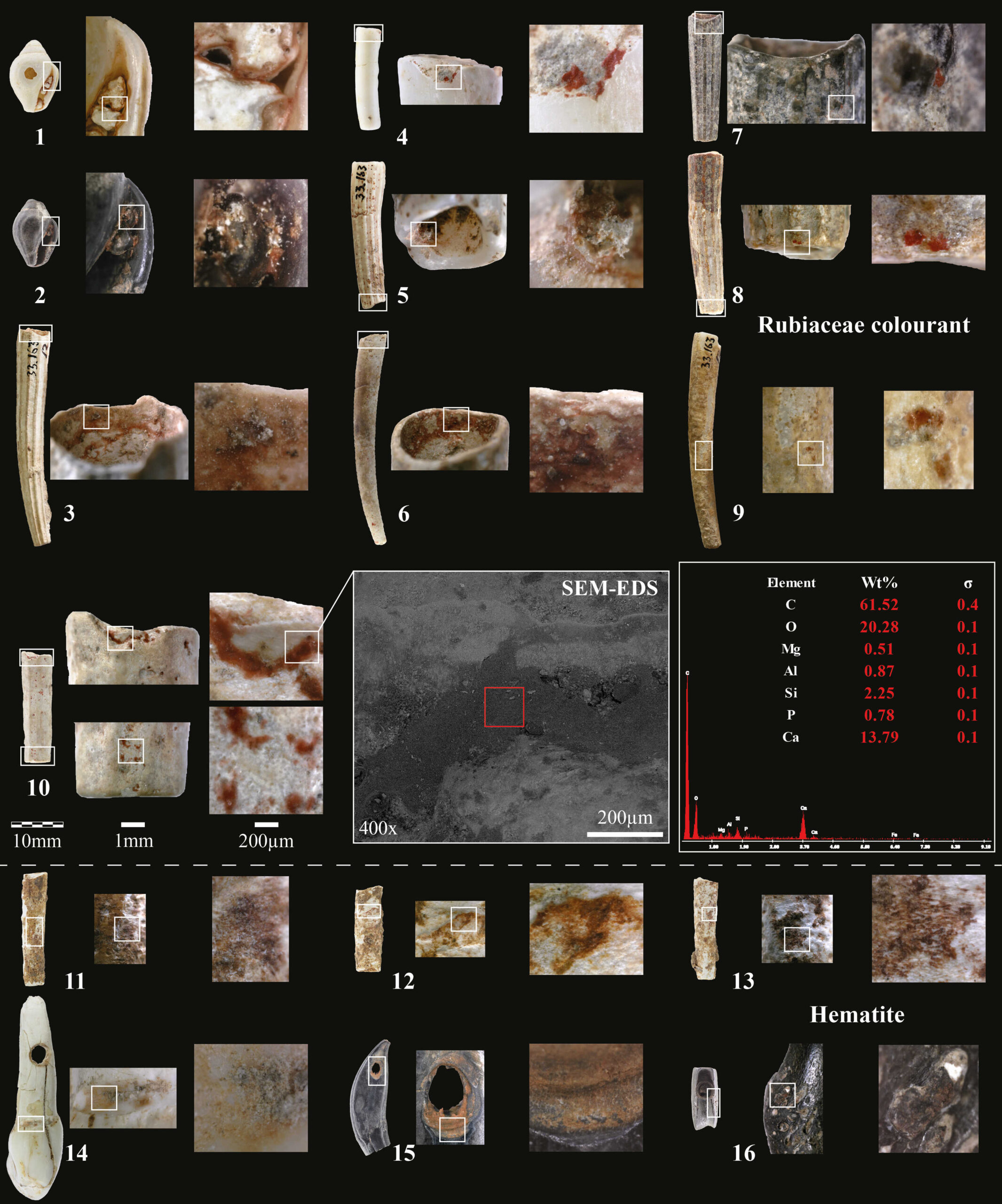

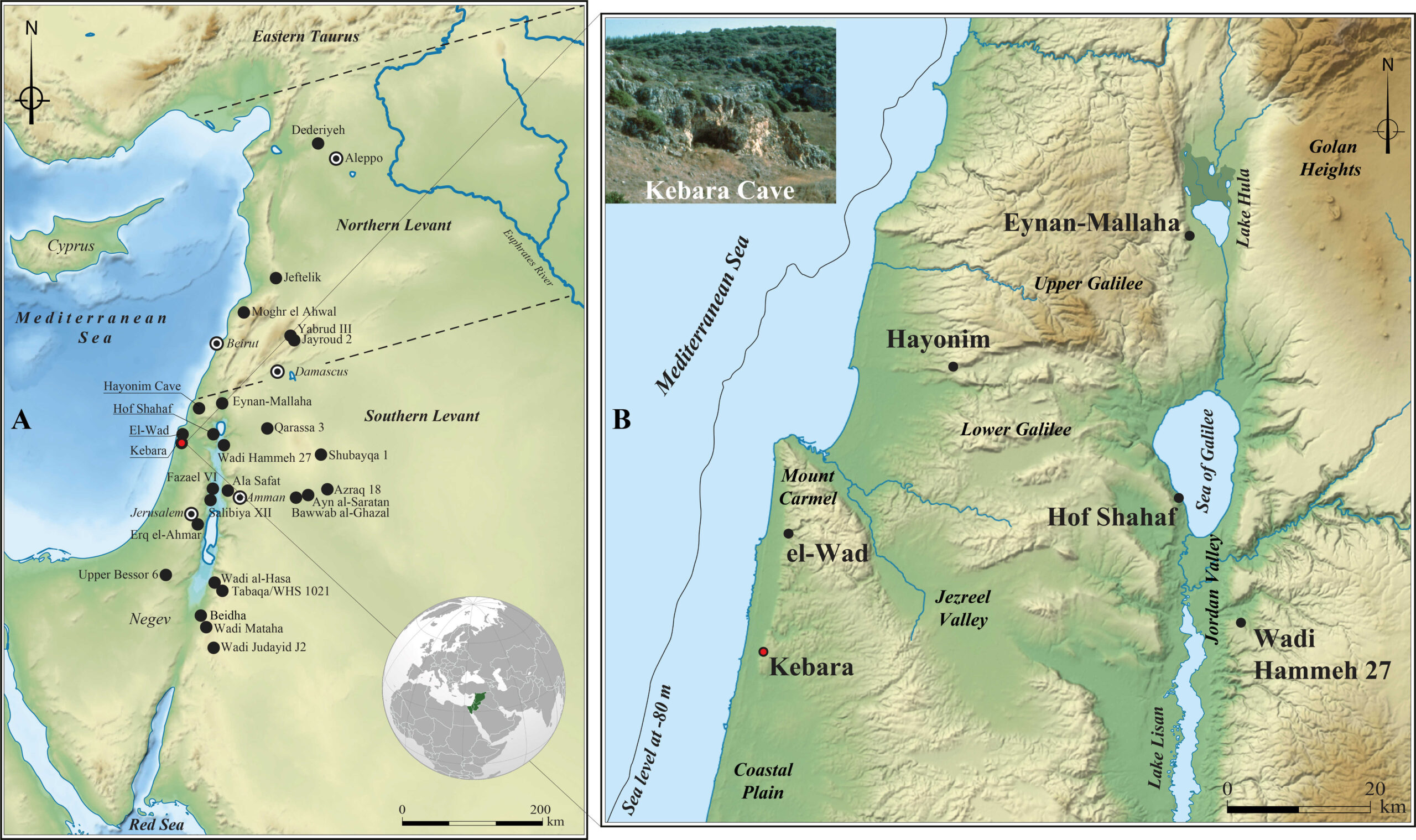

Située dans le nord d’Israël, sur le mont Carmel, et fouillée par des archéologues britanniques en 1931, cette grotte a été occupée vers 13 000-9700 ans avant notre ère (Natoufien ancien) et a servi à des activités domestiques et symboliques. Plus de 400 pendentifs ovales en os y avaient été retrouvés, de même que des dents perforées et des perles de coquillage. Ces artefacts ont été dispersés et ont intégré différents musées de Grande-Bretagne et des États-Unis. Certains ont néanmoins été conservés au musée Rockefeller de Jérusalem : c’est sur une partie de ce corpus qu’a porté l’étude.

Des traces résiduelles

Le colorant rouge était présent sur les perles à l’état de résidus, au sein de microcavités et de légères entailles. Si ces traces ont été insuffisantes pour déterminer le mode d’application de la couleur, leur répartition témoigne néanmoins d’une coloration intentionnelle. C’est en recourant à deux technologies non invasives que les résidus ont pu être analysés : la microscopie électronique à balayage et la spectroscopie Raman, qui ont permis d’abord d’exclure la présence d’oxyde de fer (ocre), puis de déterminer leur composition végétale.

Un rouge identitaire

Selon les chercheurs, la mise au point de ce colorant organique a pu résulter de la volonté des habitants de la grotte de Kebara de donner à leurs parures un rouge plus vif et de se distinguer ainsi des autres Natoufiens qui n’utilisaient que de l’ocre. Elle traduirait le besoin croissant de marquer les identités individuelles et collectives. L’étude vient d’être publiée dans la revue PLoS One (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292264)

Alice Tillier-Chevallier