Fréquentée par les commerçants européens dès le XVIe siècle, la côte est de Madagascar voit, à la fin du XVIIe siècle, les pirates faire leur apparition. À l’apogée de ce phénomène, entre les années 1680 et 1720, cette façade maritime orientale leur sert de base d’opérations, notamment dans la baie d’Ambodifotatra sur l’île Sainte-Marie, toute proche. Pour la première fois, une mission menée par le programme de recherche Archéologie de la Piraterie s’est intéressée à ces vestiges méconnus.

Les pirates qui fréquentent ce site forment, en cette fin de XVIIe siècle, un groupe cosmopolite composé de membres issus d’horizons sociaux variés (nobles, anciens soldats de la marine royale ou simples marins), majoritairement d’origine britannique. Leur installation répond à des impératifs stratégiques : leur position permettait de surveiller les navires faisant la route jusqu’aux Indes. Très rapidement, ils établissent une coalition d’intérêts avec les populations malgaches locales, en particulier les Betsimisaraka qui occupent les littoraux de la côte nord-est et notamment l’île Sainte-Marie.

Les premières investigations sous-marines

Avant la mission archéologique de 2022, dont les fouilles se sont déroulées du 9 au 26 mai dernier, aucune investigation terrestre n’avait été entreprise sur l’île Sainte-Marie. Les eaux nord-est de l’îlot Madame avaient toutefois fait l’objet d’investigations sous-marines par une équipe américaine entre 2000 et 2015. Elles y avaient révélé les premiers témoins du passage des forbans avec les restes de quelques navires – ces derniers semblant avoir été volontairement coulés pour créer une barrière anthropique sous-marine afin de défendre la baie contre les marines royales française et britannique qui tentaient de prendre cette zone stratégique… Une épave a fait l’objet de recherches particulières car il pourrait s’agir du navire du capitaine pirate William Condon (alias Christopher Condent), le Fiery Dragon qui aurait été sabordé par l’équipage en février 1721. En plus des vestiges en bois du Fiery Dragon, un grand nombre d’objets a été découvert avec plus de 2 000 fragments de porcelaine chinoise, 13 pièces en or de diverses origines ainsi que des productions européennes. L’ensemble est daté entre la fin du XVIIe siècle et l’année 1721, selon les monnaies et la porcelaine. Au total, ce serait 2, voire 4 épaves qui auraient été découvertes par l’équipe américaine. Cependant, en 2015, une équipe de l’Unesco a mis en doute la plupart des identifications proposées. Depuis, aucune nouvelle investigation n’a été menée. Malgré le grand intérêt de ces vestiges, un travail scientifique approfondi pluridisciplinaire reste à entreprendre pour bien les identifier et les replacer dans le contexte historique de la baie et du commerce maritime vers l’Orient au XVIIIe siècle. Le mobilier récolté a été déposé dans sa grande majorité au musée de la Reine Bétia sur l’îlot Madame sans être inventorié en détail, ni étudié de manière exhaustive.

L’abandon progressif du site par les Français

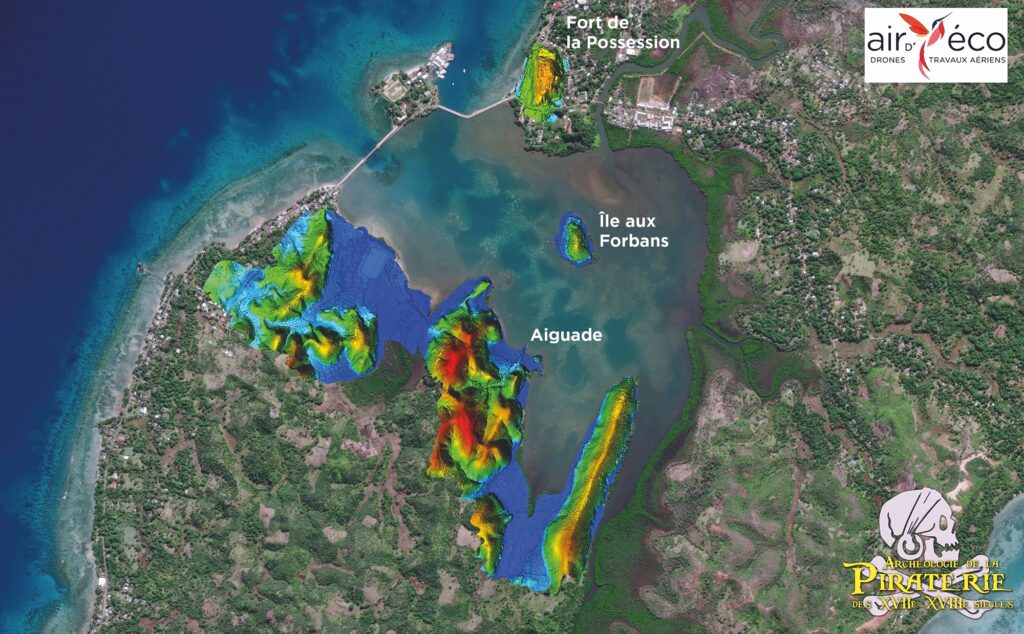

Outre les épaves, il était important de retrouver les vestiges des occupations terrestres laissées par les Français et les pirates. Les récits et les plans datés entre la deuxième moitié du XVIIe et le début du XVIIIe siècle montrent clairement que la baie d’Ambodifotatra était occupée par un petit contingent de la marine royale dès les années 1650, comme possible avant-poste de Fort-Dauphin. Actuelle Tôlagnaro, ville au sud-est de Madagascar, Fort-Dauphin fut investi par les Français dès 1640, puis placé sous la direction de l’administrateur colonial Étienne de Flacourt, avant d’être abandonné en 1674. Au cours de ces décennies, plusieurs conflits éclatent entre Français et indigènes malgaches, notamment en 1656. Avec l’abandon progressif de Fort-Dauphin par les Français, Sainte-Marie est également délaissée par les troupes royales en 1669. On ne sait si le contingent édifie sur place des aménagements défensifs – notamment un fortin qu’il aurait ensuite abandonné. Plusieurs plans en français présentent la baie comme une zone attractive avec des ressources en bois, en corail et en eau nécessaires au ravitaillement des navires de passage. Une carte non datée explique comment installer un système défensif élaboré et y montre le plan d’un fort typique des édifices de la deuxième moitié du XVIIe siècle, similaire à celui de Fort-Dauphin construit vers 1660.

Arrivée des premiers pirates

À partir des années 1680, les premiers pirates commencent à débarquer sur l’île Sainte-Marie et particulièrement dans la baie d’Ambodifotatra. Ils occupent la zone jusque dans les années 1720-1730. L’occupation défensive de la baie aurait été développée à partir de 1691 sous l’impulsion du pirate anglais Adam Baldridge avec notamment la construction du premier fortin de l’île. Ce pirate avait pour objectif de faire de Sainte-Marie une plaque tournante du commerce négrier et une zone de relâche pour les forbans. Grâce aux liens qu’il entretient avec un riche armateur de New York, Frederick Philipps, Baldridge accueille pendant une dizaine d’années les bateaux pirates et certains navires marchands peu scrupuleux. On sait que les autochtones malgaches prennent part à ce commerce clandestin. Les installations pirates de la baie sont notamment renseignées par deux plans datés des années 1730 qui mentionnent la présence d’une zone de carénage des bateaux sur la rive nord de l’îlot Madame et deux épaves sans doute encore visibles. À l’intérieur de la baie, les pirates allaient se ravitailler en eau douce à l’Aiguade.

Jean Soulat

Achéologue au Laboratoire LandArc et chercheur associé au Centre Michel de Boüard de l’université de Caen Normandie (CRAHAM – UMR 6273 CNRS)

Directeur du programme de recherche Archéologie de la Piraterie

Article à retrouver en intégralité dans :

Archéologia n° 615 (décembre 2022)

Ouzbékistan, splendeurs des routes caravanières au Louvre

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com