Le site de la Heuneburg, dans le Bade-Wurtemberg, qui connut son apogée au VIe siècle avant notre ère, fascine l’archéologue comme le grand public depuis plus d’un siècle. Ses fortifications en brique crue d’influence méditerranéenne avec ses bastions carrés dominant le Danube et son agglomération extérieure densément peuplée lui ont valu le surnom (cocasse) de « Manhattan antique du Jura souabe ». Les recherches actuelles s’étendent aujourd’hui au-delà des remparts et révèlent peu à peu la richesse du territoire qui entourait la citadelle.

Au VIe siècle avant notre ère, le site de la Heuneburg est constitué d’une citadelle fortifiée d’une superficie de 3 ha, d’une ville basse d’environ 1,5 hectare et d’une agglomération extérieure estimée à plus de 100 hectares. Avec près de 5 000 habitants, sa population avoisine celle des grandes cités grecques – Athènes devait compter à la même époque entre 5 000 et 10 000 habitants. Toutefois, un grand incendie, qui ravage l’ensemble de l’espace habité vers 530 avant notre ère, marque la fin de cette période faste. Seules la citadelle, la ville basse et une zone très restreinte de l’agglomération extérieure, au lieu-dit Greutäcker, sont occupées jusqu’à leur abandon final au milieu du Ve siècle avant notre ère. Ses dimensions, son architecture monumentale et la richesse des tertres funéraires environnants incitent à considérer la Heuneburg comme un centre de pouvoir régional, soutenu économiquement et politiquement par des sites de hauteur satellites et de nombreux établissements ruraux.

Fouiller au-delà de la citadelle

Depuis 2014, les archéologues se consacrent à l’étude de sites entourant la Heuneburg et de son arrière-pays, dans le cadre d’un programme de recherche financé par la DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) pour une durée de douze ans. À proximité de la citadelle, l’agglomération extérieure n’a été identifiée que tardivement, dans les années 1990, sur une faible superficie, bien en deçà de la réalité. Le recours généralisé aux prospections géophysiques et à l’imagerie LiDAR au début des années 2000 a mis en évidence l’ampleur de cet habitat. Bordé par un cours d’eau à 800 mètres à l’ouest de la citadelle, le Soppenbach, il est structuré par d’imposants fossés doublés de talus internes et organisé en trois grands ensembles au nord, au sud et à l’ouest. Un réseau de palissades divise ces espaces en quartiers. L’extension maximale de cette agglomération extérieure est incertaine : elle pourrait s’étendre au-delà des 100 hectares estimés. C’est pour répondre à ces questions que plusieurs campagnes de fouilles ont été menées ces dernières années. Depuis le début du projet, treize sites distincts dans un rayon de 30 kilomètres autour de la Heuneburg ont ainsi fait l’objet de prospection.

Au sud, la zone d’habitat la plus ancienne

L’ensemble sud, directement accolé à la citadelle et à sa ville basse, semble être le plus ancien. Son talus défensif monumental est encore partiellement visible dans le paysage. Il est doublé d’un fossé en V de presque 10 mètres de large et d’une profondeur avoisinant les 4 mètres. Long de près d’un kilomètre, il a fait l’objet de nombreux sondages dans les années 1970, avant d’être attribué à l’agglomération extérieure de la Heuneburg à la fin des années 1990. Les fouilles menées au lieu-dit Greutäcker entre 1995 et 2006 ont par ailleurs permis l’identification d’une zone d’habitat postérieure à l’incendie et d’un tertre funéraire fortement arasé qui devait correspondre à cette occupation. Or ce type de tumulus est généralement implanté à l’extérieur des zones d’habitat, le long des principaux axes de communication. Il constitue donc un précieux indice pour cerner l’étendue de l’agglomération extérieure, dont la limite sud est ainsi matérialisée à l’époque de l’apogée de la Heuneburg par deux tertres, le Lehenbühl et la Baumburg dominant le cours du Danube. Si le premier a été fouillé en 1897, fournissant un mobilier caractéristique du VIe siècle avant notre ère, le second a été remanié et terrassé au XIe siècle de notre ère pour accueillir une motte féodale. La campagne, qui a été menée en 2020 au sud de la Baumburg, a révélé la présence de plusieurs structures d’habitat, de deux fours en partie empierrés et d’un mobilier des XIe et XIIe siècles de notre ère. Aucun tesson céramique ne peut clairement être attribué à la Protohistoire.

Les auteurs de cet article sont : Dr. Quentin Sueur, ingénieur d’étude, responsable d’opération au sein du projet de recherche Heuneburg, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart ; Dr. Leif Hansen, coordinateur du projet de recherche Heuneburg, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart ; Dr. Roberto Tarpini, référent pour la préservation et la mise en valeur du sitede la Heuneburg, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart ; Prof. Dirk Krausse, directeur du projet de recherche Heuneburg, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, et professeur de pré- et protohistoire, université de Tübingen

Article à retrouver en intégralité dans :

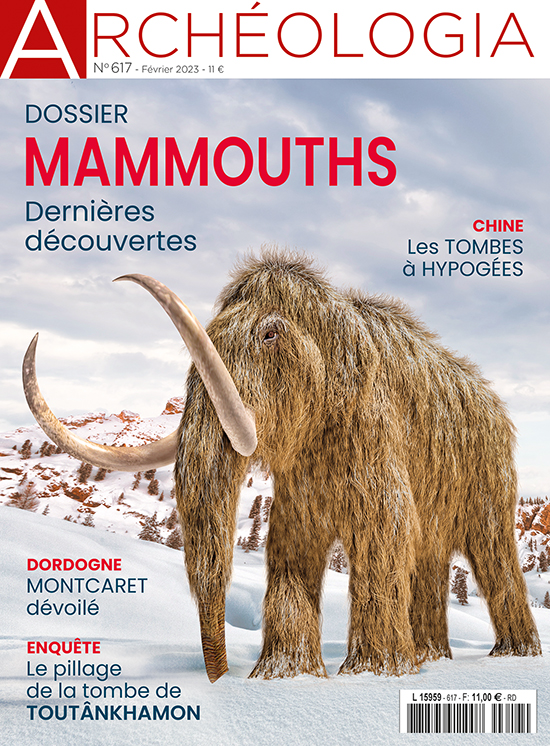

Archéologia n° 617 (février 2023)

Mammouths, dernières découvertes

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com