Depuis 1872, des fouilles sont menées dans le sud-est du département de la Charente, dans la petite vallée du Voultron, à Gardes-le-Pontaroux : c’est en effet là que se trouve le site de La Quina. Étendu sur plusieurs centaines de mètres en pied de falaise et sur plusieurs mètres de profondeur, il a fait l’objet de longues et, parfois, pittoresques fouilles qui ont dévoilé la complexité topographique, culturelle et chronologique de ce lieu occupé par l’homme de Néandertal puis par Homo sapiens tout au long du Paléolithique.

Cette histoire commence le 23 décembre 1872 quand le notaire et archéologue charentais Gustave Chauvet et son collègue J. Vergnaud repèrent, au cours d’une brève sortie, sur la rive gauche du Voultron, au lieu-dit La Quina, une petite grotte dans l’escarpement rocheux. Ils ne reviennent toutefois l’explorer que le 23 octobre 1873 et découvrent alors une épaisse couche archéologique, d’environ 70 cm, contenant des os brisés d’équidés et des silex taillés (notamment des pointes et des racloirs) bien caractéristiques du Moustérien. Jusqu’en 1875, ils continuent d’explorer le talus au pied de la petite grotte et mettent au jour des objets moustériens. Le déménagement de Chauvet au nord du département rend ensuite le travail de terrain plus compliqué.

1881-1887 : deux périodes identifiées

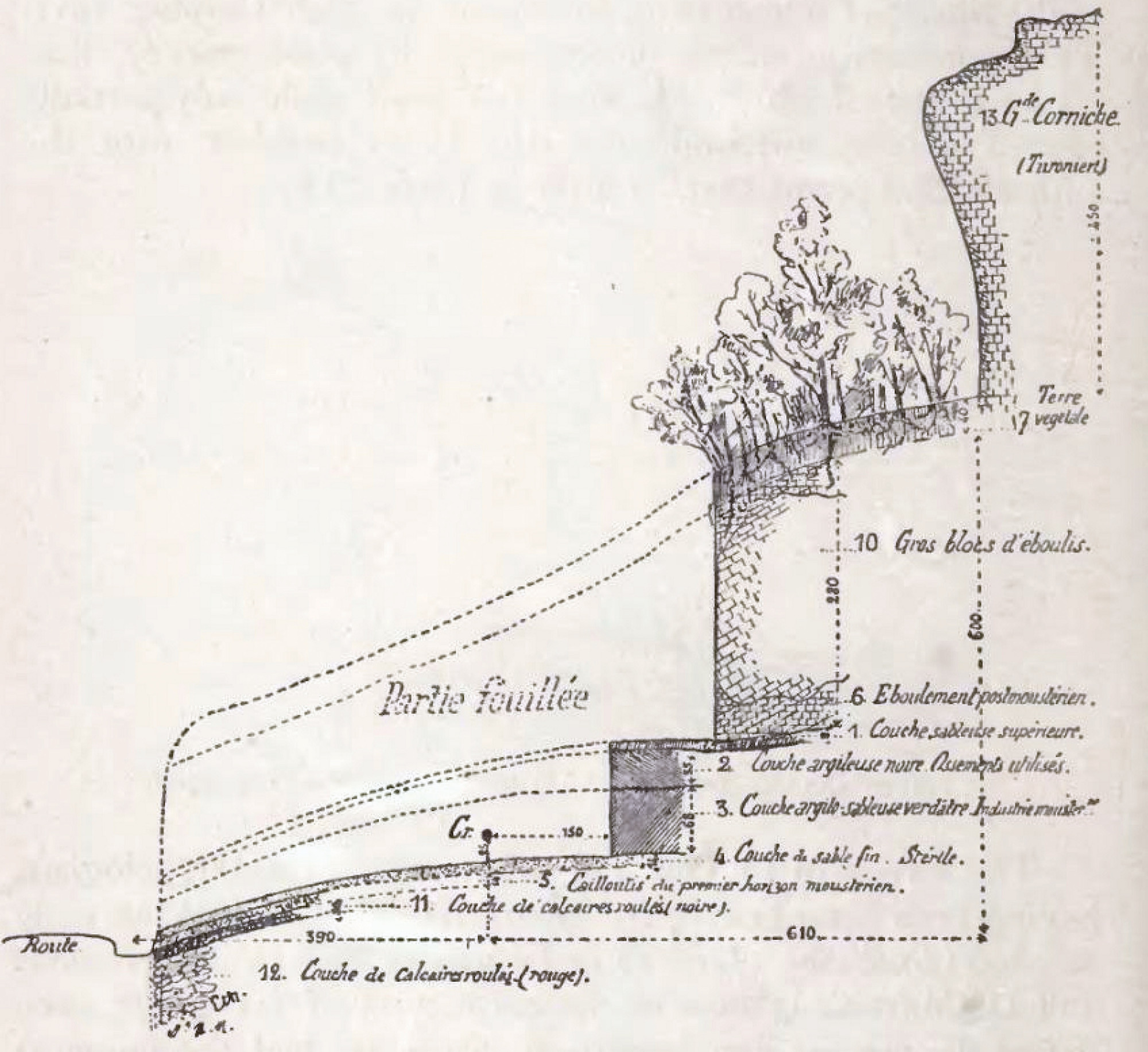

Début 1881, la construction de la route entre Gardes et Villebois-Lavalette, qui détruit en partie le talus de La Quina, dévoile une succession de couches riches en vestiges archéologiques, révélant la vraie nature du site. Tout naturellement, Chauvet et Vergnaud sont appelés pour superviser les travaux, qui s’étalent sur plusieurs années. Deux zones, bien distinctes chronologiquement, sont alors identifiées sur ce gisement qui s’étend sur plusieurs centaines de mètres : dans la partie sud, Chauvet distingue des traces de foyer, avec des cendres et des pierres calcinées, ainsi que de nombreux silex taillés (notamment des lames et des grattoirs) associés à des restes d’animaux (cheval, renne, cerf, hyène). En se référant aux connaissances de son temps (et à la chronologie défendue par le préhistorien et conservateur du musée de Saint- Germain-en-Laye, Gabriel de Mortillet), il date ces vestiges du Magdalénien – vestiges qui seront correctement attribués au Châtelperronien/Aurignacien au XXe siècle. La partie nord est, elle, sans hésitation, attribuée au Moustérien. Chauvet y distingue plusieurs couches sur 2,70 mètres d’épaisseur. Les outils en silex (nombreux racloirs, quelques pointes) sont caractéristiques de cette époque et bien différents de la partie sud. La faune, constituée de renne, cheval, cerf, bœuf, est abondante et se présente sous forme de fragments très brisés. Chauvet est aussi frappé par la présence de boules en calcaire (appelées bolas), dont l’origine anthropique et la fonction deviennent les questions les plus débattues de l’époque.

Christophe Delage

Chercheur associé, UMR 7194, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris

Article à retrouver en intégralité dans :

Archéologia n° 616 (janvier 2023)

La cuisine gauloise à la lumière de l’archéologie

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com