La civilisation maya s’est épanouie en Amérique centrale sur une aire vaste de 340 000 km2, s’étendant du sud-est du Mexique au Salvador. En plein cœur de la région, le Bélize, exploré plus tardivement que les pays voisins, reste moins connu. Il recèle néanmoins de magnifiques vestiges archéologiques et mène actuellement une politique très active de recherche et de valorisation de son patrimoine. Tour d’horizon des dernières découvertes qui portent notamment sur les débuts de la civilisation maya et sur son effondrement au IXe siècle, avec l’archéologue bélizien Jaime Awe, professeur d’anthropologie à l’université d’Arizona du Nord et directeur du Belize Valley Archaeological Reconnaissance Project.

Propos recueillis par Alice Tillier-Chevallier.

Les Mayas sont souvent associés au Mexique et au Guatemala, et à leurs grands sites, notamment Chichén Itzá et El Mirador. Quelle place occupait, dans cette civilisation, la région correspondant au Bélize actuel ?

Implanté sur la bordure orientale de la péninsule du Yucatán, le Bélize était en plein cœur de la civilisation maya ; mais son importance a longtemps été ignorée ! En effet, les chercheurs ont eu tendance à mener leurs investigations à l’intérieur des terres, à l’image de l’Américain John Lloyd Stephens, arrivé de Boston en bateau sur la côte bélizienne dans les années 1830, et qui s’est rendu au Honduras, au Guatemala puis dans les régions mexicaines du Chiapas et du Yucatán, en passant complètement à côté du Bélize ! Il faut dire qu’il était alors bien difficile de circuler dans ce qui était encore une petite colonie britannique : aucune route ne pénétrait dans l’intérieur du pays, exploité uniquement pour son bois. L’idée que le Bélize ne faisait pas partie de l’aire maya a sans doute commencé à se développer à ce moment-là. Les choses ont heureusement bien changé depuis : le Bélize est aujourd’hui le pays de la région qui compte le plus grand nombre de projets de recherche consacrés à cette civilisation. Nous y avons retrouvé des vestiges datés dès 1200-1000 avant notre ère, comme à Cahal Pech, et nous pensons que la civilisation maya y est plus ancienne encore ; nous espérons remonter peut-être jusqu’à 2000 avant notre ère.

Qu’est-ce qui permet de rattacher ces vestiges anciens à la civilisation maya ?

C’est d’abord une question d’ADN : les études génétiques ont montré que le peuple maya est né du mélange des Paléo-Indiens installés au Bélize à partir de 10 000 avant notre ère et d’un groupe venu du sud vers 4000 avant notre ère – les Mayas actuels en sont issus. Mais c’est aussi une question de changement culturel : les Paléo-Indiens sont des chasseurs-cueilleurs ; les Mayas, sédentaires, cultivent le maïs, fabriquent de la céramique et utilisent déjà des symboles qui perdureront jusqu’à l’arrivée des Européens et que l’on retrouvera dans l’écriture hiéroglyphique (comme le motif de l’éclair ou la croix représentant les quatre directions de l’univers avec, en son centre, l’arbre sacré). Les rituels funéraires apparaissent : les Mayas se font déjà enterrer avec des céramiques ou des outils en pierre.

Quels sont les sites mayas du Bélize qui sont les plus emblématiques ?

Outre Cahal Pech qui a été occupé jusqu’en 980, je citerais Xunantunich, remarquable notamment pour sa pyramide haute de 40 mètres, ornée en son sommet de décorations en stuc symbolisant le ciel, la lune ou encore l’axe du monde. Nous avons découvert l’an dernier sur ce site, sous le terrain de jeu de balle – pratique majeure de la civilisation maya –, des offrandes placées à cinq emplacements et réalisées à la suite de sacrifices : l’une d’entre elles était composée de 55 excentriques (ces objets en roche dure aux formes excentriques, propres à l’art maya) en silex, enterrés dans le sol ; une autre contenait des épines dorsales de raie, que les Mayas utilisaient pour se percer la langue, le pouce ou le pénis, et faire couler leur sang. La pyramide de Xunantunich n’est dépassée que par celle de Caracol (42 mètres de haut), la plus grande cité maya du Bélize. Son étendue a été révélée par l’exploration au LiDAR, conduite dès 2009 – ce qui était alors une première dans toute la Mésoamérique. Caracol présente un immense réseau de chaussées et un système de terrasses agricoles inégalés.

Un autre site majeur est celui de Lamanai, l’une des rares cités mayas à n’avoir jamais été totalement abandonnée, même à l’époque du déclin, entre 1000 et 1500 : elle témoigne donc de 3 000 ans d’occupation et abrite des vestiges à la fois de l’époque maya, notamment le grand temple de l’époque préclassique, mais aussi deux églises de la colonisation espagnole puis britannique. Il faudrait aussi citer Altun Ha, connue pour ses très nombreuses pièces de jade, dont une tête représentant le dieu soleil ; ou encore Cerros, seule cité maya située près de la côte, dans le nord du pays et dont le plus grand temple est orné de masques en stuc peint représentant le soleil levant et couchant.

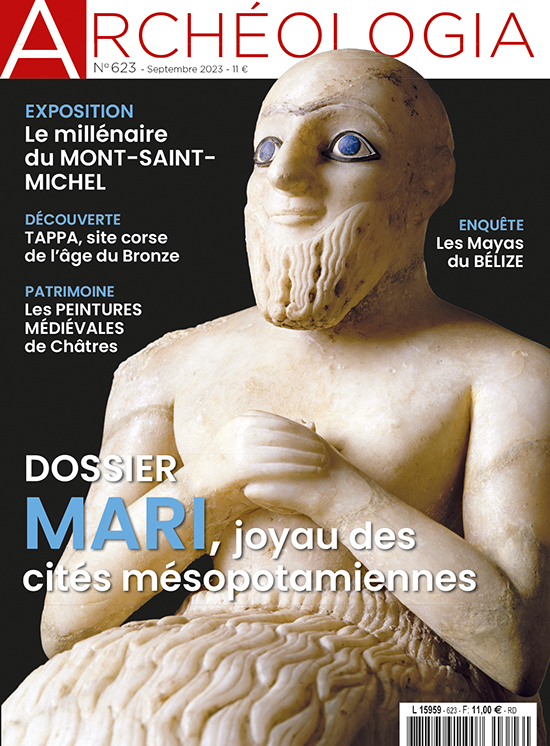

À retrouver en intégralité dans :

Archéologia n° 623 (septembre 2023)

Mari, joyau des cités mésopotamiennes

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com

Pour aller plus loin : https://www.travelbelize.org/fr/