Pourquoi les animaux fantastiques sont-ils aussi présents dans notre imaginaire en ce début de XXIe siècle ? Pour répondre à cette question, le Louvre-Lens remonte le temps jusqu’aux premières représentations d’hybrides apparues à la fin du Néolithique au Proche-Orient et suit leurs variations, d’une région du monde à l’autre, jusqu’à aujourd’hui. Hélène Bouillon, directrice de la conservation, des expositions et des éditions du Louvre-Lens, et auteur d’Une histoire des animaux fantastiques, nous présente cette exposition dont elle assure le commissariat.

Propos recueillis par Alice Tillier-Chevallier.

Quel a été le point de départ de cette exposition ?

Elle est née du constat de l’omniprésence des animaux fantastiques dans les représentations actuelles, qu’il s’agisse de cinéma, de séries, de littérature, de musique ou encore d’art contemporain. Or le grand public ignore souvent leurs origines et pense qu’ils sont nés avec la mythologie gréco-romaine. En réalité, ils sont bien plus anciens : on trouve de premières figurations dès le Paléolithique supérieur, à l’image de celle qui est surnommée la « licorne » de Lascaux, même si elle n’en est pas tout à fait une puisqu’elle a deux cornes droites et que son apparence n’est qu’en partie inspirée du cheval. Toutefois, la signification de ces êtres hybrides nous échappe, faute de mythes auxquels les rattacher. L’exposition commence donc avec ceux que l’on peut interpréter et qui ont été identifiés au Proche-Orient à la fin du Néolithique : des hommes/animaux ou cervidés/serpents apparaissent au Ve millénaire en Mésopotamie et en Iran, suivis, au IVe millénaire, des premiers griffons, mêlant aigle, lion et bovidé.

Comment comprendre ces premières représentations, puis leur permanence jusqu’à aujourd’hui ?

C’est le propos même de l’exposition : essayer d’appréhender en quoi les animaux fantastiques sont, pour reprendre l’expression de l’historienne de l’art et archéologue Virginie Danrey, des « monstres nécessaires ». Et pour y parvenir, nous avons fait le choix, plutôt que d’établir un large bestiaire, de nous attacher principalement aux cinq figures aujourd’hui encore les plus populaires : le dragon, la licorne, le griffon, le sphinx et le phénix. Les mythes les mettant en scène montrent bien que ces créatures hybrides incarnent les grandes forces naturelles, parfois cataclysmiques, effrayant l’homme. D’une civilisation à l’autre se retrouvent, dans les mythes fondateurs, des récits très similaires d’un héros anthropomorphe terrassant l’une d’entre elles : l’homme domine ainsi la nature et ce combat victorieux permet la naissance d’un peuple et d’une civilisation. Après les mythes païens, le christianisme lui-même s’inscrit dans cette continuité, avec les saints Michel ou saint Georges. Il y ajoute simplement une connotation morale, fondée sur le bien et le mal, qui n’existe pas ailleurs : pour les chrétiens, le dragon incarne Satan.

Cette domination par l’homme de ce bestiaire fantastique se traduit aussi par une appropriation de leurs pouvoirs…

C’est là la caractéristique principale de ces animaux : ils sont dotés de pouvoirs magiques et les hommes n’ont de cesse de les utiliser pour se prémunir contre le mauvais sort, les maladies, les mauvaises récoltes, en les faisant figurer sur leurs vêtements, sur les murs des palais ou sur les temples… Ces êtres sont vus comme possesseurs de secrets de la nature ; ils incarnent des savoirs ésotériques et sont, de ce fait, utilisés dans l’alchimie ou l’astrologie, assortis parfois de formules – comme le fameux « abracadabra » déjà inscrit sur des gemmes magiques romaines. Dans l’Antiquité, les représentations égypto-grecques prédominent, à l’image de l’anguipes, génie à tête d’oiseau et corps formé de deux serpents, ou de l’ouroboros, ce serpent qui se mord la queue et qui perdure jusque dans la franc-maçonnerie. D’autres symboles païens sont remplacés, avec le christianisme, par des images de saints ou des reliques, ainsi des très nombreuses médailles de saint Georges et le dragon, qui ont valeur de porte-bonheur.

Entretien à retrouver en intégralité dans :

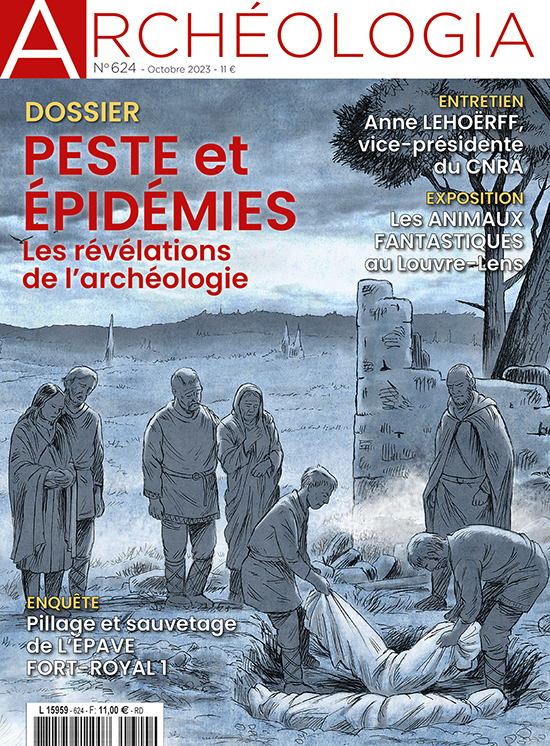

Archéologia n° 624 (octobre 2023)

Peste et épidémies, les révélations de l’archéologie

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com

« Animaux fantastiques »

Jusqu’au 15 janvier 2024 au Louvre-Lens

99 rue Paul Bert, 62300 Lens

Tél. 03 21 18 62 62

www.louvrelens.fr

Catalogue, coédition Louvre-Lens, Snoeck, 424 p., 39 €.