Pour célébrer le millénaire de l’église abbatiale du Mont-Saint-Michel, une exposition revient sur la longue histoire du monument, tandis que le chantier de restauration de la Merveille s’achève et que de nouvelles études font remonter les traces d’occupation humaine sur le rocher au Néolithique.

Fondée en 1023, l’église abbatiale a connu bien des vicissitudes au cours des siècles, comme le relate l’exposition qui se tient dans la nef et le transept. Une trentaine d’œuvres, dont certaines sont présentées au public pour la première fois, permet de retracer les nombreuses étapes de la construction de l’édifice.

Nef romane et chœur gothique

Les plus anciennes sont de superbes chapiteaux romans et des statues d’anges musiciens du XIe siècle. C’est en effet dans les premières décennies de ce siècle, sous l’abbatiat de Hildebert, que l’église est construite au sommet du rocher, à 80 m au-dessus du niveau de la mer. Elle s’appuie sur un réseau souterrain formé par des constructions antérieures, comme l’église carolingienne qui prend le nom de Notre- Dame-sous-Terre, et par des cryptes servant de chapelles, bâties pour supporter les bras du transept, comme les cryptes Saint- Martin et Notre-Dame-des-Trente-Cierges. Le décor des chapiteaux, constitué de volutes et d’animaux fantastiques, est comparable aux enluminures ornant les manuscrits qui font la réputation du scriptorium (atelier où sont réalisés les manuscrits) du Mont-Saint-Michel. Ces œuvres proviennent du chœur roman dont la voûte s’effondre en 1421. Ce dernier est reconstruit en style gothique flamboyant après la guerre de Cent Ans, son élévation et sa luminosité offrant un saisissant contraste avec la nef romane, plus sombre et austère.

Une flèche néogothique

Mais les catastrophes continuent de frapper l’église abbatiale : au XVIIIe siècle, un incendie détruit les trois premières travées sur les sept que compte la nef. Elles ne sont pas reconstruites et, à leur place, est aménagée la vaste terrasse de l’ouest qui s’ouvre sur la baie et les îles Chausey, dont les carrières de pierres servent à la construction de l’abbaye. L’église est alors dotée d’une nouvelle façade de style classique en 1780, donnant accès à une nef presque réduite de moitié. Une des œuvres redécouvertes lors de la préparation de l’exposition donne à voir cet état disparu du monument qui mesurait 80 mètres de long avant l’incendie. Une plaque de fondation de messes de Saint-Jean- des-Champs datée de 1700 présente en effet une vue gravée du Mont-Saint- Michel bien différente de sa silhouette actuelle : son église était à la fois plus longue et moins haute, comme le prouve également une grande maquette, réplique de celle réalisée pour Louis XIV. L’édifice est encore remanié en grande partie au XIXe siècle. La transformation du Mont en prison à la Révolution modifie alors considérablement l’abbaye. Lorsqu’elle est classée au titre des Monuments historiques en 1874, l’architecte Édouard Corroyer engage une campagne qui permet de sauver les bâtiments. Son successeur, Victor Petitgrand, donne à l’église son aspect actuel en reconstruisant la tour de croisée du transept et en élevant en 1897 une flèche haute de 32 mètres, surmontée par la statue dorée de l’archange saint Michel terrassant le dragon. Cette œuvre réalisée par Emmanuel Frémiet a fait l’objet d’une nouvelle restauration en 2015.

Mathilde Dillmann

Article à retrouver en intégralité dans :

Archéologia n° 623 (septembre 2023)

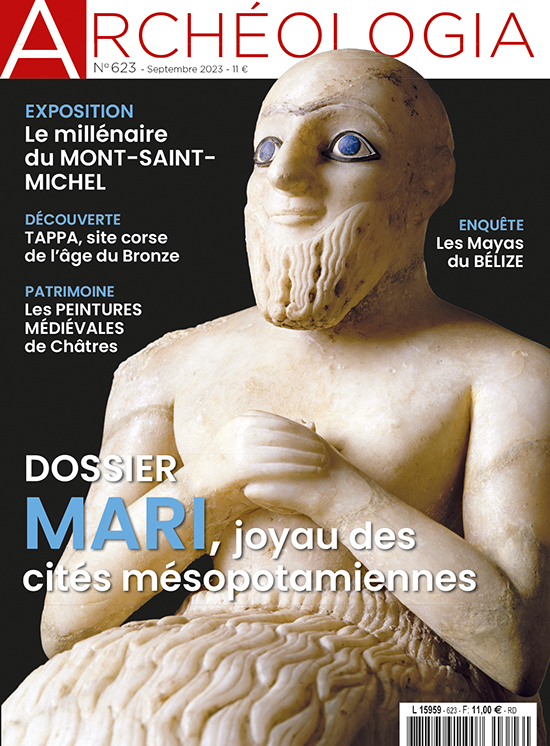

Mari, joyau des cités mésopotamiennes

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com

« La demeure de l’archange. 1000 ans d’histoire et de création à l’abbatiale du Mont-Saint-Michel »

Jusqu’au 5 novembre 2023 à l’abbaye du Mont-Saint-Michel

50170 Le Mont-Saint-Michel

Tél. 02 33 89 80 00

www.abbaye-mont-saint-michel.fr