Première fille de Rome hors d’Italie, la colonie de Narbonne est durant l’Antiquité la capitale de la province de Narbonnaise et l’un des plus grands ports de Méditerranée. Son développement au Haut-Empire se traduit notamment par l’extension de ses quartiers péri-urbains et de ses nécropoles. Le suivi archéologique de travaux de réfection des réseaux d’eaux usées, commandé par le Grand Narbonne et conduit entre février et octobre 2021 par la société Mosaïques Archéologie, à l’emplacement de la sortie orientale de la ville, a livré de riches données sur ces espaces ainsi que sur les rites funéraires et la population de Narbo Martius.

Un secteur soumis aux crues de l’Aude

La zone couverte par les fouilles s’implante dans la cuvette de l’Égaciéral, petite plaine alluviale où s’écoule le canal de la Robine qui traverse Narbonne. La stratigraphie en sandwich des différents niveaux d’occupation, séparés par des dépôts de crues, témoigne du comblement progressif de cette cuvette. Durant la période antique, le secteur est humide et inondable. À proximité de l’actuel canal de la Robine ont aussi été reconnus des dépôts de graviers roulés (polis) affiliés au fonctionnement d’un ancien chenal de l’Aude dont l’ultime comblement est daté du XVe siècle. Les vestiges de ce secteur témoignent de la façon dont ses anciens occupants ont aménagé une zone entre l’époque romaine et la fin du Moyen Âge.

L’assainissement d’une zone humide

Le développement du quartier péri-urbain au cours de l’Antiquité a nécessité la mise en place de nombreuses structures d’assainissement (fossés, drains, remblais). La plus spectaculaire correspond à un vide sanitaire installé, vers le changement d’ère, pour maintenir hors d’eau la voie reliant la ville au littoral. Il se compose de plusieurs centaines ou milliers d’amphores superposées à plat ou dressées. Ce type d’aménagement, fréquent en Italie du Nord, consiste à assainir le terrain en piégeant l’eau et en la faisant circuler, et stagner, dans les espaces vides des anciens contenants recyclés. L’origine des amphores montre, par ailleurs, l’importance du port de Narbonne, alors plaque tournante du commerce du vin de Tarraconaise (Catalogne), des crus d’Italie et d’Orient, ainsi que lieu de transit de l’huile et des sauces et salaisons de poissons de Bétique (Andalousie).

L’évolution d’un espace péri-urbain

Trois tronçons de la voie reliant la ville à ses ports littoraux ont été mis au jour. Cet axe viaire structure le quartier qui ne cesse d’évoluer entre la fin du Ier siècle avant notre ère et le IVe siècle de notre ère. À l’époque augustéenne, la périphérie orientale de Narbo Martius est un espace rural dans lequel s’inscrit au moins un mausolée. La nécropole associée se développe alors au niveau du site des berges de la Robine récemment fouillées (V. Bel, Inrap). Durant le règne de Tibère, la nécropole progresse vers l’ouest, de part et d’autre du tombeau monumental. Côté ville, la construction du sanctuaire provincial et de l’amphithéâtre à la fin du Ier siècle de notre ère s’accompagne du développement d’un quartier bâti. Ce dernier est immédiatement prolongé par la nécropole, qui s’est agrandie avec l’installation de nouvelles parcelles funéraires à l’arrière des concessions bordant la voie. Le déclin du quartier bâti survient durant la seconde moitié du IIe siècle. Suivant cette phase de rétraction urbaine, la nécropole gagne vers l’ouest aux dépens des anciens bâtiments. Mais la nécropole s’étiole à son tour dans le courant du IIIe siècle et le mausolée augustéen, ainsi que plusieurs enclos monumentaux, sont finalement démantelés. La zone redevient un espace rural au IVe siècle, ponctuellement occupé de petits espaces funéraires.

Enterrer ses morts à l’époque romaine

La nécropole a livré les vestiges de plus de 126 structures funéraires, principalement liées au rite de la crémation. Réalisée sur le bûcher, elle est le plus souvent suivie par le ramassage d’une partie des ossements brulés, qui sont déposés ensuite dans un ossuaire en céramique ou, plus rarement, en pierre, en plomb, dans un contenant périssable (coffre ou coffret en bois ou en osier), ou dans un contenant souple (bourse en cuir, tissu), qui a disparu. Une sépulture est ensuite creusée dans la parcelle funéraire pour y déposer l’ossuaire (ce qui constitue le dépôt secondaire), souvent accompagné d’autres objets. Le bûcher (ustrinum) est la plupart du temps curé et réutilisé pour de nouvelles funérailles. On recense néanmoins seize cas où le bûcher a servi de lieu de dépôt de l’ossuaire, ainsi qu’une tombe-bûcher (bustum). Dans celle-ci, l’individu incinéré se trouvait dans la position dans laquelle il a été placé lors de ses funérailles.

De la crémation à l’inhumation

Le rite de la crémation prédomine au Haut-Empire. En parallèle, la pratique de l’inhumation est attestée, même si elle est rarement employée avant la seconde moitié du Ier siècle de notre ère à Narbonne. À partir du IIe siècle, elle remplace progressivement la crémation et devient, à la fin du IIIe siècle, le seul mode de traitement du corps sur le site. Dans les inhumations mises au jour, les corps sont placés dans des coffrages en bois ou des architectures en tuiles. On retrouve par ailleurs au IIIe siècle une zone réservée au dépôt des défunts dans des cercueils en plomb.

Fabrice Bigot, Mosaïques Archéologie Cournonterral et chercheur associé UMR 5140 ASM, Montpellier, Maria-Luisa Bonsangue, université de Picardie Jules Verne, Clément Flaux, Mosaïques Archéologie Cournonterral, Marion Gourlot, Mosaïques Archéologie Cournonterral, Yvan Maligorne, CRBC, université de Bretagne Occidentale, Brest et Quimper, Stéphanie Zugmeyer, Aix-Marseille Univ, CNRS, IRAA, Aix-en-Provence, Nasrine Anwar, Mosaïques Archéologie Cournonterral et chercheure associée UMR 5140 ASM, Montpellier, Clémence Guillot de Suduiraut, Caroline Leblond, chercheure associée à l’EA 4081, Sorbonne Université, Mosaïques Archéologie Cournonterral, Marie-Laure Le Brazidec, chercheure associée UMR 5140 ASM, Montpellier, Ludovic Le Roy, Mosaïques Archéologie Cournonterral, Adrien Malignas, Mosaïques Archéologie Cournonterral, Audrey Renaud, Mosaïques Archéologie Cournonterral et chercheure associée UMR 5140 ASM, Montpellier

Article à retrouver en intégralité dans :

Archéologia n° 624 (octobre 2023)

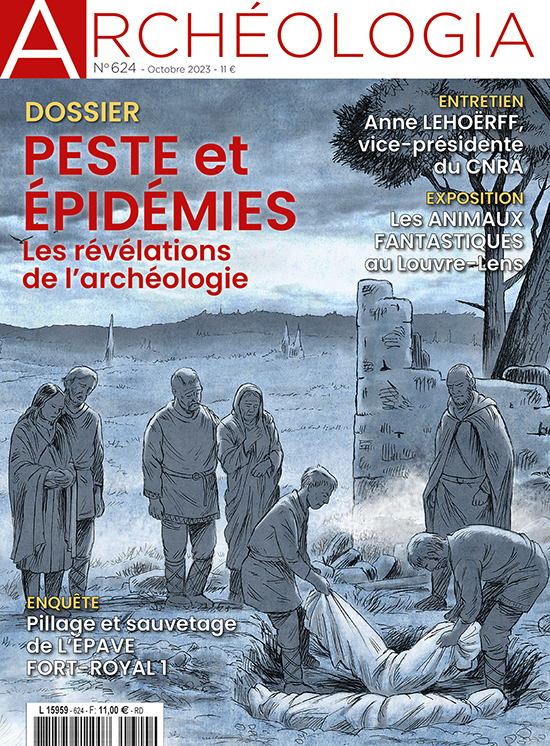

Peste et épidémies, les révélations de l’archéologie

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com