Au cœur de la vallée de la Vézère en Dordogne, région célèbre pour ses nombreux sites archéologiques, le village des Eyzies abrite le plus grand musée de Préhistoire au monde. L’institution fête cette année le centenaire de son inauguration, qui eut lieu le 30 septembre 1923. L’occasion de rappeler les raisons de sa création et ses nombreuses singularités, que ce soit dans son implantation, dans son histoire institutionnelle et scientifique ou dans la richesse de ses collections.

En 1913, le préhistorien Denis Peyrony fait acheter à l’État « les ruines du vieux château des Eyzies » pour y créer un dépôt de fouilles afin que les collections issues des nombreux gisements de la vallée de la Vézère restent à proximité. Dès le départ, l’intention de montrer ces vestiges au public est réelle.

Du château en ruine à l’architecture contemporaine…

D’importants travaux de restauration et reconstruction sont menés dès la fin de cette même année ; ils ne sont pas encore achevés en 1918, au moment de l’ouverture des deux premières salles. Lors de l’inauguration officielle du 30 septembre 1923, trois sont visitables. Quelques années plus tard, en 1931, sont à leur tour inaugurés un nouvel espace de présentation des collections (Grande Salle) et la statue L’Homme primitif du sculpteur Paul Dardé, commandée par l’État pour la terrasse de la falaise. Dans les années 1950 puis 1960, ont lieu les premières extensions : Yves-Marie Froidevaux (1907-1983), architecte des Monuments historiques, conçoit des bâtiments administratifs et des réserves. Bien que modernes, ils viennent s’implanter sous la falaise du Grand Abri et s’y intègrent parfaitement : leur apparence reprend celle des occupations troglodytiques et leurs toits de lauzes sont particulièrement remarquables. En 1972, alors que le musée de Préhistoire prend son titre actuel (musée national de Préhistoire ou MNP) et est rattaché à la Direction des musées de France du ministère de la Culture, un nouveau projet scientifique émerge. En effet, le musée, trop petit, est inadapté aux conditions d’accueil des publics et se doit de trouver une assise plus forte dans un territoire où le tourisme va grandissant. Cette impulsion aboutit, une dizaine d’années plus tard, en 1984, au lancement officiel de la rénovation des lieux, sur la base d’un projet architectural confié à Jean-Pierre Buffi. Désormais placée sous la houlette de Jean-Jacques Cleyet-Merle, l’institution connaît une importante évolution de son projet scientifique et en matière de développement de dispositifs muséographiques et scénographiques. Titanesques, les travaux de construction de l’édifice génèrent d’importantes opérations de fouilles (abri du Musée, abri Casserole). C’est enfin en 2004 qu’ouvre le « nouveau » musée national de Préhistoire, chacun saluant la qualité d’insertion du musée dans le paysage et l’esthétisme de la scénographie qui couvre plus de 12 000 m2 et qui permet de parcourir près de 400 000 ans d’histoire humaine. Depuis, le musée n’a cessé d’enrichir ses collections et souhaite, après un siècle d’existence, voir le développement de nouvelles intentions muséographiques, scientifiques et culturelles.

Des collections indénombrables et vivantes

Les collections du musée sont aujourd’hui estimées à près de 7 millions d’objets. Estimées ? Oui, car elles entrent dans le type particulier des collections publiques dites « indénombrables », qualification principalement utilisée pour les collections des muséums d’Histoire naturelle ou d’archéologie qu’il est impossible de décompter pièce à pièce. Mais que cachent ces chiffres ? Les collections se sont constituées en plusieurs phases : le socle principal est issu des séries regroupées par Denis Peyrony ; elles proviennent des fouilles anciennes de célèbres gisements régionaux préhistoriques qui ont bien souvent donné leur nom à une période de la Préhistoire (comme Le Moustier pour le Moustérien, entre environ 350 000 et 45 000 ans, ou La Madeleine pour le Magdalénien, entre environ 17 000 et 14 000 ans) ou de grands sites stratifiés comme Laugerie-Haute, La Micoque ou Combe-Grenal. Par la suite, la politique d’acquisition volontariste des années 1990- 2010 fait entrer dans les collections les données de fouilles majeures conduites sur tout le territoire métropolitain de 1950 à 1980, par exemple à Arcy-sur-Cure (Bourgogne), Achenheim (Alsace), Lunel-Viel (Hérault) ou Verberie (Oise). Elle a fait de l’institution le plus important musée de Préhistoire au monde par la qualité et le nombre de ses collections. Aujourd’hui, si le musée conserve une grande partie des collections de référence de la discipline, il doit, par une politique d’acquisition réfléchie, anticiper l’entrée dans les collections publiques de gisements fouillés récemment (notamment dans le cadre de l’archéologie préventive) et qui seront les références de la science de demain. Une réflexion forte est ainsi engagée depuis 2022 pour repenser la structuration et l’organisation des réserves et prévoir les besoins en nouveaux espaces imposés par cet enrichissement des collections. Enfin, soulignons que les collections du MNP sont vivantes et quotidiennement mobilisées dans des programmes de recherche et le musée, loin d’être figé en ses murs, est lui-même acteur de cette recherche et impliqué dans une quinzaine de projets nationaux ou internationaux. Le renouvellement des connaissances sur ses collections est ensuite diffusé auprès des publics lors de tables rondes, de conférences, d’expositions ou de publications.

Nathalie Fourment

Directrice du musée national de Préhistoire

Avec la collaboration de Aude Chevallier, conservatrice du patrimoine, Catherine Cretin, conservatrice en chef du patrimoine, Brad Gravina, ingénieur d’études, et Pauline Rolland, conservatrice du patrimoine

À retrouver en intégralité dans :

Archéologia n° 622 (juillet-août 2023)

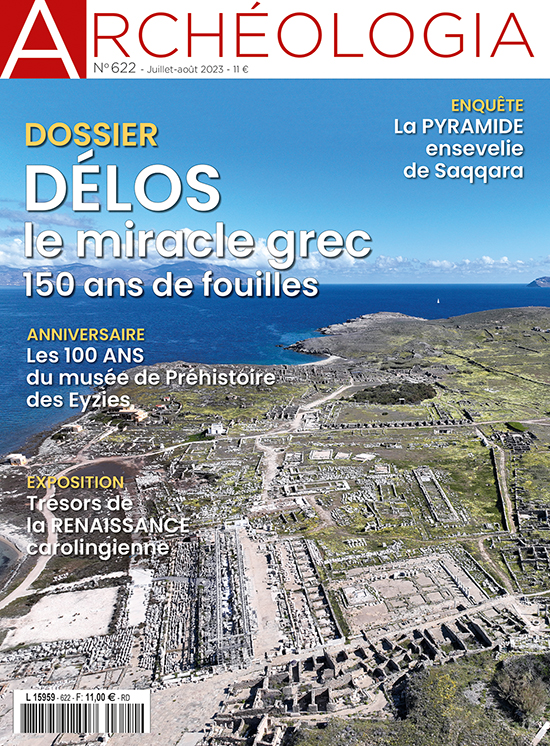

Délos, le miracle grec, 150 ans de fouilles

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com