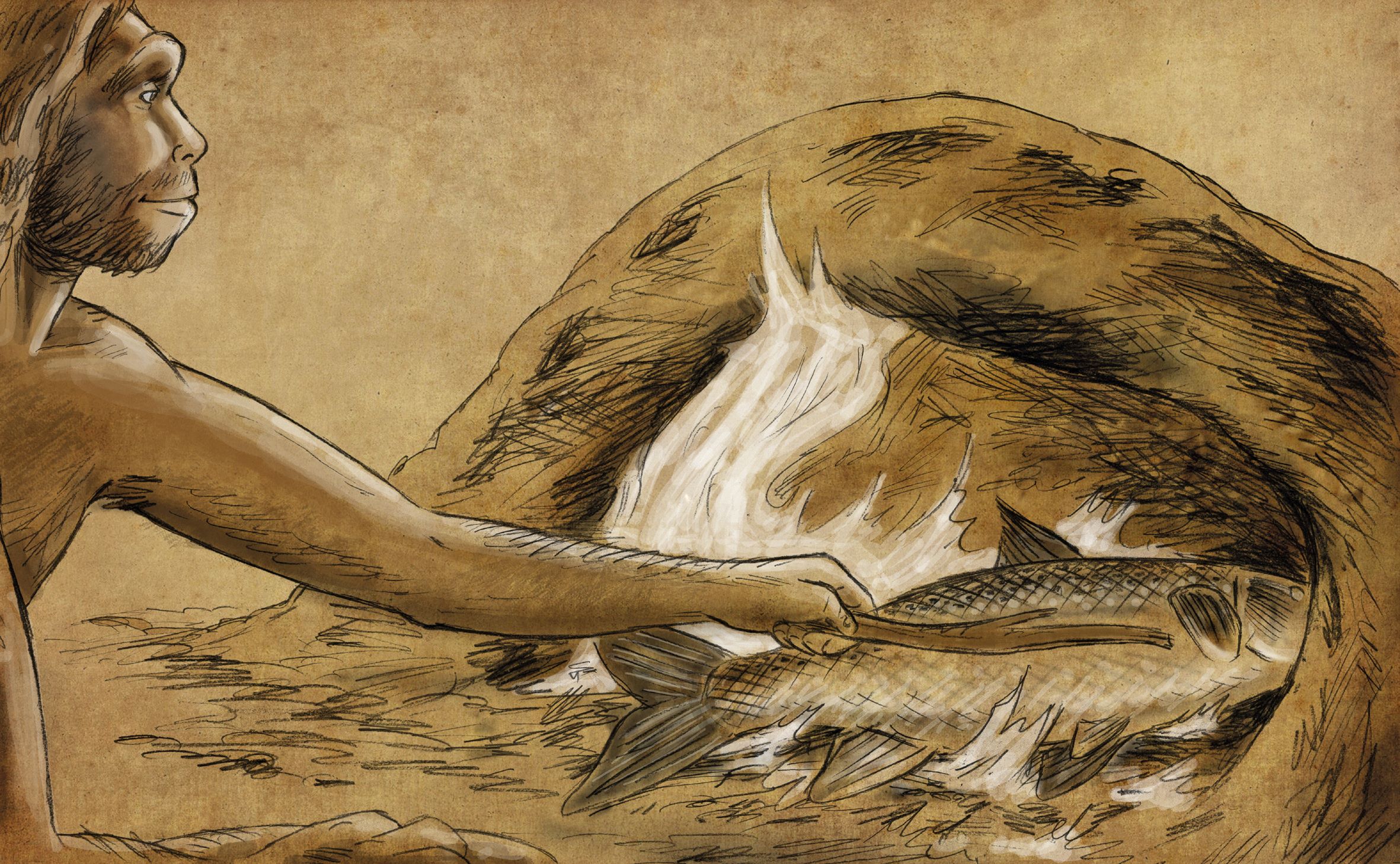

À Gesher Benot Ya’aqov, en Israël, autour de 780 000 ans, Homo ergaster cuisinait du poisson. Cela témoigne d’une très ancienne maîtrise de la cuisson des aliments.

L’Homme est un animal d’origine tropicale. Pourtant, on le retrouve aujourd’hui sur toute la planète. C’est grâce à son arme secrète : le feu, qui lui permet de s’affranchir du soleil, de se chauffer, de s’éclairer ou de se défendre des bêtes sauvages. Grâce au feu, l’Homme peut également transformer la matière, cuire des aliments, durcir la pointe d’un épieu de bois… La domestication du feu fut toutefois fort longue et quatre grandes compétences ont dû être acquises pour la maîtriser : vaincre la peur des flammes, savoir les rapporter au campement, savoir conserver les braises, afin qu’elles ne s’éteignent pas, et, enfin, apprendre à fabriquer du feu à partir d’un matériau éteint.

Foyers et fumets

Les préhistoriens ont longtemps joué « à celui qui découvrira le plus ancien foyer ». Beaucoup sont tombés dans un piège taphonomique, considérant comme brûlés des ossements seulement colorés par des oxydes de fer ou de manganèse. Les plus anciennes traces de feu signalées se trouvent en Afrique (Koobi Fora, Kenya, environ 1,5 million d’années) et sont probablement l’œuvre d’Homo ergaster. Cependant, aucun foyer, donc d’indice de production, n’y a été identifié, avant celui de Wonderwerk, en Afrique du Sud, daté d’environ 1 million d’années. C’est en Espagne, sur le site de la Cueva Negra, qu’est signalé le plus ancien foyer européen, d’environ 800 000 ans. La température de chauffe identifiée pour les restes osseux et les pierres (entre 400° et 600° C) démontre qu’il s’agissait d’un foyer entretenu, seule condition pour atteindre une température aussi élevée et constante.

L’Homo ergaster aux fourneaux

En France, il faudra attendre 560 000 ans, à Tautavel, pour voir les premières traces de l’utilisation de feu, par Homo heidelbergensis. Ces premiers Européens savaient probablement conserver le feu, mais pas forcément le produire. Ils ont dû subir de longues périodes sans flammes, ce qui les a peut-être handicapés lorsque le climat se rafraîchissait, et explique la rareté de leur présence sur nos territoires. C’est seulement entre 460 000 et 400 000 ans que nous voyons apparaître des foyers aménagés (cercle de pierres, murets pour empêcher le vent d’éteindre les flammes…) à Terra Amata (Alpes-Maritimes) et à Menez-Dregan (Finistère). On se chauffait, on s’éclairait, on se protégeait. Mais cuisinait-on ? C’est le principal apport du site de Gesher Benot Ya’aqov, en Israël, au bord de l’ancien lac du Houla. Daté d’environ 780 000 ans, il présente parmi les plus anciennes traces de la présence d’Homo ergaster hors d’Afrique. Or les archéologues y ont décelé des végétaux, des ossements d’animaux et du silex brûlés. Les vestiges d’un incendie ? Difficile à défendre vu la quantité des restes de dents de poissons brûlées. Il semble donc qu’Homo ergaster ait régulièrement pêché de gros poissons (une sorte de carpe qui pouvait atteindre 2 mètres de long !), qu’il cuisinait. En effet, l’étude approfondie de l’émail des dents de ces animaux a démontré qu’elles n’avaient pas été carbonisées mais cuites longuement, à une température inférieure à 500° C. Ce qui indique déjà un certain savoir-faire. Homo ergaster construisait-il des fours en terre ? Ou enveloppait-il sa pêche d’une gangue en argile, pour la faire cuire à l’étouffée ?

Jacques Daniel

Pour aller plus loin :

ZOHAR I. et al., 2002, « Evidence for the cooking of fish 780,000 years ago at Gesher Benot Ya’aqov, Israel », Nature Ecology & Evolution, 6, 2016–2028. Doi:10.1038/s41559-022-01910-z