Le petit hominine, découvert en Afrique du Sud et contemporain des premiers Homo sapiens, aurait-il enterré ses morts, 200 000 années avant nous ? Une nouvelle publication (prématurée ?) relance la polémique.

Les grottes de Rising Star en Afrique du Sud sont décidément pleines de mystères. Lee R. Berger et son équipe y annoncent, en 2015, la découverte de plus de 1 550 os appartenant à au moins quinze individus, dans une salle d’accès difficile, Dinaledi Chamber, à 30 mètres de profondeur. L’aspect de ces hommes d’allure primitive, baptisés Homo naledi, fait alors sensation. Leur datation récente (entre 335 000 et 236 000 ans) suggère qu’ils vivaient à la même époque que nos premiers ancêtres.

« Okapis parmi les girafes »

« Okapis parmi les girafes », selon le bon mot de Jean-Jacques Hublin, cette population a probablement évolué en vase clos, dans un milieu bien particulier. Cet isolement a-t-il favorisé le développement de son intellect ? Lee R. Berger défend en effet l’idée que ces morts furent déposés là par leurs congénères. Ce comportement funéraire serait très ancien, les premières sépultures connues (au Proche-Orient), attribuées à Homo sapiens, datant au mieux de 100 000 ans. La communauté scientifique n’était pas prête à accepter ce fait et argua que bien d’autres possibilités pouvaient expliquer la présence de cadavres à cette profondeur (une catastrophe naturelle, la cache d’un prédateur…). Puis Lee R. Berger a révélé que d’autres individus ont été déposés dans les galeries voisines, sans qu’aucune chute dans un puits naturel puisse l’expliquer ; dans une fissure, en particulier, quelqu’un avait abandonné le corps d’un enfant de 5 à 6 ans (Leti, « celui qui est perdu » en sesotho)…

Observer et questionner

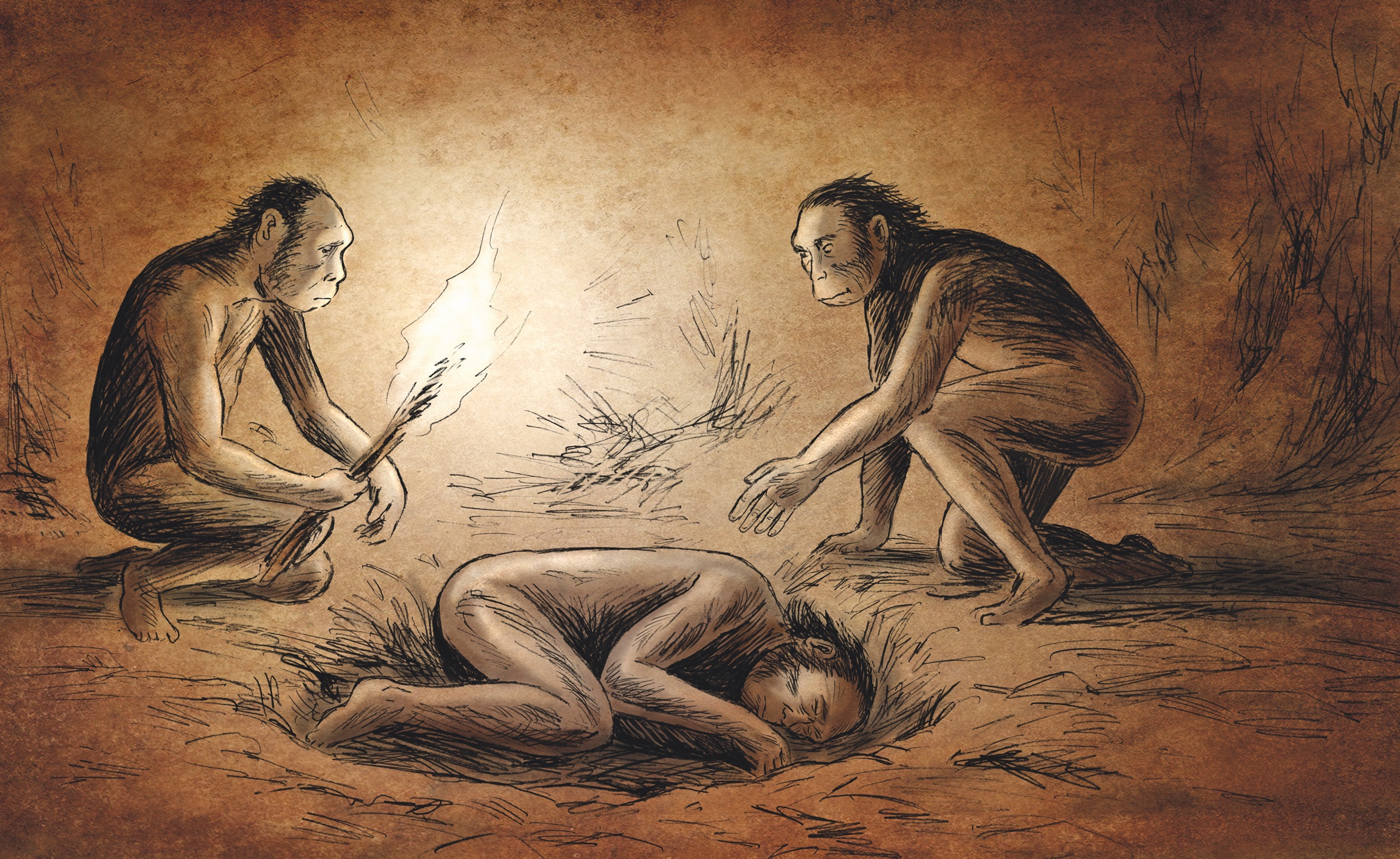

Et voici que la même équipe annonce la découverte, toujours dans la Dinaledi Chamber, d’autres fossiles humains, cette fois enterrés en position fœtale dans des fosses spécialement creusées à cet effet : de véritables sépultures ! Et, cerise sur le fossile, sur les parois d’alentour, les chercheurs ont découvert des traces de frottis de torche (ce qui semble logique : comment venir là sans éclairage ?), mais aussi des tracés sinueux, qui dessineraient des formes géométriques. Homo naledi serait-il un artiste troglodyte ? Là encore, rien d’exceptionnel : un Homo erectus, à Trinil (Indonésie), a gravé un motif en zigzag sur un coquillage, autour de 550 000 ans. Difficile de parler d’« art » dans le cas présent, plutôt de variations formelles à partir d’un jeu graphique plus ou moins conscient, sans volonté particulière de créer une forme. Rappelons que pour la gravure néandertalienne de Gorham (Gibraltar), surnommée le «hashtag », l’artisan a repassé plus d’une centaine de fois dans ses tracés. Rien ne prouve encore que ce fut le cas pour Homo naledi…

Une publication prématurée ?

La principale question que les préhistoriens se posent est la suivante : pourquoi Lee R. Berger a-t-il rendu public un article qui n’est même pas encore approuvé par le comité de lecture de la revue ? Une pareille précipitation ne peut qu’entraîner, sinon la suspicion, du moins un doute raisonnable concernant l’enthousiasme du chercheur. C’est que démontrer l’existence d’une sépulture n’est pas chose aisée : il a fallu attendre 2020 et l’étude précise dirigée par Antoine Balzeau à La Ferrassie (Dordogne) pour prouver définitivement que Néandertal enterrait ses morts, même si la découverte de La Chapelle-aux-Saints remonte au 3 août 1908… Jusqu’alors en effet aucun indice solide autre que des présomptions (certes déjà solidement étayées) ne permettait de l’affirmer définitivement. Autant dire qu’il faudra d’autres investigations pour convaincre la communauté scientifique qu’Homo naledi l’avait précédé de plusieurs millénaires. Lee R. Berger a encore du travail…

Jacques Daniel

Pour aller plus loin :

BALZEAU A. et al., 2020, « Pluridisciplinary evidence for burial for the La Ferrassie 8 Neandertal child », Scientific Reports, 10, 21230. Doi : 10.1038/s41598-020-77611-z

BERGER L. R. et al., 2023, « Evidence for deliberate burial of the dead by Homo naledi », bioRxiv. Doi : 10.1101/2023.06.01.543127