Partenaire du musée d’Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, Archéologia présente dans chacun de ses numéros un objet mensuellement mis à l’honneur par l’institution. Ce mois-ci, des entraves de prisonniers, trouvées dans le port antique de Chalon-sur-Saône, jettent une lumière inattendue sur la traite des esclaves au profit de Rome, à la fin de la période gauloise.

En 1869, des travaux de dragage entrepris en amont du pont des Dombes, à l’emplacement du port gaulois de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, font remonter du fleuve une série d’entraves en fer, fermant avec un cadenas. De part et d’autre du dispositif de fermeture en forme de tube, se trouvent deux grands anneaux articulés, qui peuvent être reliés à une chaîne. Une clé, en forme de S, est trouvée avec ces attaches, ainsi qu’un fourreau d’épée typique de la fin de la période gauloise.

Gang-Chain sur la Saône

Le mode de fabrication de ces entraves, d’un type différent de celui des fers romains, indique une production locale, d’origine gauloise. Ces attaches sont probablement destinées à être passées au cou de deux individus, que l’on peut immobiliser en même temps, côte à côte. Reliées par une chaîne, elles permettent de convoyer des files de captifs, avançant deux par deux. Assujetti l’un à l’autre, chaque couple de prisonniers est empêché de se mouvoir de manière individuelle – ce qui rend très difficile toute tentative d’évasion.

Trafic du vin et traite des esclaves en Gaule

Le lieu de découverte de ces objets dérangeants n’est pas indifférent. Entre la fin du IIe siècle et les premières décennies du Ier siècle avant notre ère, Chalon est le point de débarquement majeur du commerce du vin italien, qui remonte par cargaisons de milliers d’amphores les cours du Rhône et de la Saône. On estime que, rien qu’à Bibracte, un à deux millions d’amphores arrivent d’Italie en l’espace d’environ un siècle ; les importations de vin se chiffrant en centaines de milliers d’hectolitres entrant par an en Gaule. Le trafic du vin méditerranéen est tellement important que les économies des peuples, qui jalonnent ce grand axe de circulation formé par le couloir du Rhône et de la Saône, ont aligné leurs monnaies sur l’étalon du denier romain. Ainsi, la monnaie gauloise est-elle désormais convertible avec l’argent romain, ce qui fluidifie les échanges commerciaux.

Laurent Olivier

Conservateur général des collections d’archéologie celtique et gauloise au musée d’Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye

Article à retrouver en intégralité dans :

Archéologia n° 617 (février 2023)

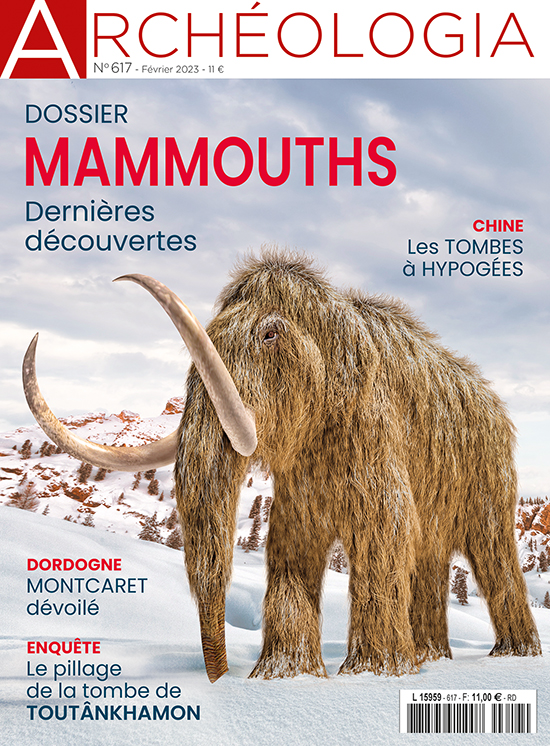

Mammouths, dernières découvertes

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com