En 1960, lorsque la magnifique lampe de Lascaux, aujourd’hui exposée au musée national de Préhistoire, aux Eyzies-de-Tayac, est mise au jour, les brûloirs préhistoriques sont connus depuis longtemps. C’est la découverte de la lampe de La Mouthe, 60 ans plus tôt, qui avait prouvé l’existence de l’éclairage au Paléolithique et… contribué à la reconnaissance de l’art pariétal.

En 1894, Émile Rivière, un pionnier de la préhistoire, explore la grotte de La Mouthe, aux Eyzies-de-Tayac, en Dordogne. L’année suivante, à une centaine de mètres de l’entrée, il dégage un boyau jusque-là obstrué et accède à un couloir très étroit, sur les parois duquel il remarque des incisions. Sept gravures figurent de grands herbivores : un bison, un boviné (peut-être deux ?), une tête de renne, un bouquetin, un mammouth, un équidé, peut-être un hémione, c’est-à-dire un âne sauvage, et une tête de cheval.

Des gravures qui font polémique

Le savant, dont les observations sont plutôt rigoureuses pour l’époque, démontre que les gravures se poursuivent sous le niveau des dépôts archéologiques en place et sont donc préhistoriques. Pour présenter les gravures, il en effectue des relevés et fait même appel, déjà, à la photographie. Mais, comme pour toutes les découvertes d’art pariétal paléolithique effectuées à la fin du XIXe siècle, l’ancienneté et l’authenticité des gravures de La Mouthe sont vivement contestées par la communauté scientifique. L’un des principaux arguments des opposants est l’absence d’éclairage dans la cavité et, par conséquent, l’impossibilité pour les artistes préhistoriques d’œuvrer dans l’obscurité.

Un véritable chef-d’œuvre magdalénien

Le 29 août 1899, Émile Rivière recueille dans la grotte de La Mouthe, dans un foyer magdalénien (entre – 20 500 et – 13 000 ans environ), une lampe façonnée dans du grès rouge. La pièce a été fracturée par un malencontreux coup de pioche pendant la fouille, mais les fragments sont presque tous ramassés et rassemblés. La lampe de La Mouthe mesure environ 17 centimètres de long pour 12 centimètres de large. Elle est constituée d’un godet circulaire, de près de 10 centimètres de diamètre et 2,5 centimètres de profondeur, et d’un manche triangulaire, relativement trapu. Sur sa face externe, légèrement convexe, est gravée une tête de bouquetin, vue de profil gauche. Le style est plutôt naturaliste : l’œil et l’oreille, ainsi que le museau, avec les détails de la bouche, du naseau et de la barbiche, sont bien représentés. En revanche, le cou est trop mince et les deux cornes, extrêmement longues et courbes. Ces dernières suivent la moitié de la circonférence du godet et soulignent ainsi la forme dans laquelle elles s’inscrivent. Cette belle adaptation du décor gravé au support est d’ailleurs typique de l’art magdalénien.

Catherine Schwab

Conservatrice en chef du patrimoine, responsable des collections paléolithiques

Musée d’Archéologie nationale,

Saint-Germain-en-Laye

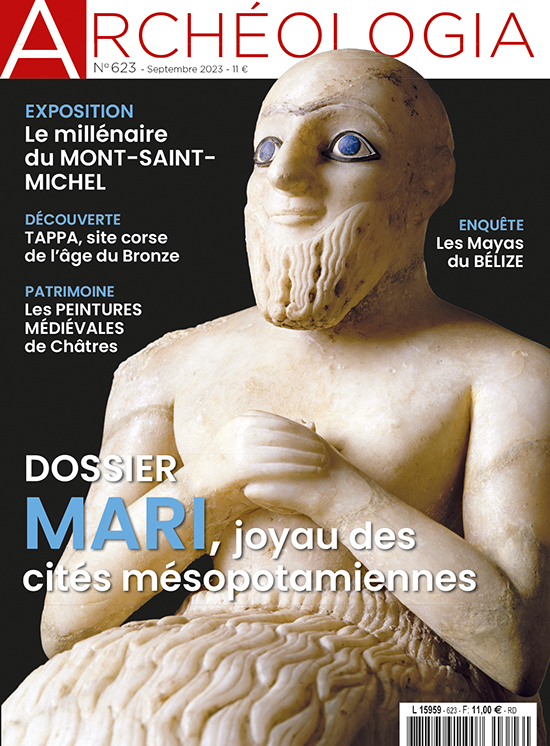

Article à retrouver en intégralité dans :

Archéologia n° 623 (septembre 2023)

Mari, joyau des cités mésopotamiennes

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com