Mari fut aux IIIe et IIe millénaires avant notre ère, à l’âge du Bronze, l’une des plus importantes cités de Mésopotamie. Découverte dans les années 1930 le long des berges de l’Euphrate, à Tell Hariri, elle livre au fil des campagnes de fouilles successives des connaissances essentielles à l’histoire du Proche‐Orient et révèle son extraordinaire achèvement artistique. Aujourd’hui inaccessible aux chercheurs et meurtrie par le pillage organisé de l’État islamique, Mari reste néanmoins au cœur des études archéologiques françaises. Archéologia vous propose de découvrir le sommaire de notre dossier.

Mari, histoire d’une découverte exceptionnelle

« Si vous êtes dans la capitale du royaume de Mari, c’est une fortune incomparable », écrit le 28 décembre 1933 René Dussaud, conservateur au département des Antiquités orientales du musée du Louvre, à l’archéologue André Parrot. Dépêché à Tell Hariri à la suite de la découverte fortuite d’une statue, ce dernier vient en effet d’identifier le site comme l’une des capitales mythiques du monde mésopotamien. Et, depuis, quarante‐neuf campagnes exceptionnelles n’ont cessé de révéler l’extraordinaire destinée de la grande Mari.

Histoire d’une capitale dans la vallée de l’Euphrate

Détruite par le fameux roi Hammu‐rabi de Babylone au XVIIIe siècle avant notre ère, Mari s’inscrit dans la liste des premières cités à avoir exercé le pouvoir sur le Pays de Sumer et d’Akkad. Située sur l’Euphrate entre la Mésopotamie du sud et la Syrie, la ville jouit en effet d’une position exceptionnelle, à la croisée des routes fluviales et caravanières liant ces deux mondes.

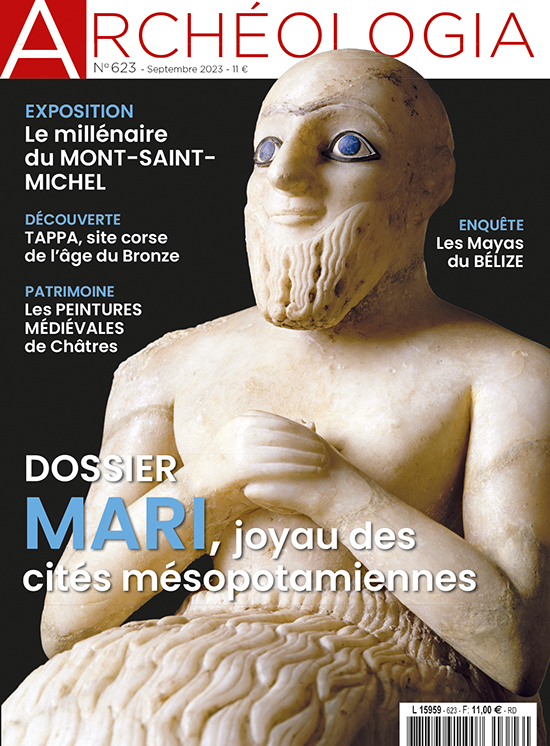

Mari, une école de sculpture au service de l’esprit du royaume

L’histoire de la découverte de Mari est marquée par deux dates fondamentales, reliées à ce qui sera une des productions les plus marquantes de cette capitale du nord de la Mésopotamie, la sculpture. En août 1933, une statue déterrée par des villageois attire l’attention des autorités. Puis, en janvier 1934, l’équipe d’André Parrot met au jour la statue inscrite d’un personnage qui se dit « roi de Mari ». Depuis, la statuaire de la ville a participé toujours plus à la compréhension de l’importance historique de ce site.

Mari, pillage et vandalisme de l’État islamique

Tell Hariri ou Mari a vu se succéder bien des changements géopolitiques depuis sa fondation vers 2900 avant notre ère. Situé dans la province moderne de Deir‐e‐Zor, le site est passé sous le contrôle de l’État islamique en 2014. Une longue série de vandalismes et pillages, commencée avec les prémices de la guerre civile syrienne, débute alors.

Mari, la mise en valeur d’un patrimoine inestimable

Conserver la mémoire des interventions sur le terrain a été, pour les découvreurs du site, indissociable du travail de recherche lui‐même. Au fil des campagnes de fouilles, une énorme documentation conservée pour l’essentiel à la Maison des sciences de l’homme à Nanterre, au musée du Louvre ainsi qu’à l’université de Liège s’est constituée. À l’heure où les lieux ont été détruits et demeurent inaccessibles aux chercheurs, comment continuer à travailler, documenter et valoriser ce site extraordinaire ?

Luxe et raffinement : les panneaux incrustés de coquille

Parmi les nombreux témoins exceptionnels, propres à la culture matérielle mésopotamienne du IIIe millénaire livrés par Mari, figure une catégorie d’objets moins connus et pourtant intimement liés à la cité : les panneaux figuratifs incrustés de coquille. Ils constituent le corpus de ce type le plus important retrouvé au Proche-Orient.

Les auteurs du dossier sont : Pascal Butterlin, professeur d’archéologie du Proche‐Orient ancien, université Paris 1 Panthéon Sorbonne, directeur d’études à la Ve section de l’EPHE, directeur de la mission archéologique française de Mari en Syrie et directeur de la mission archéologique française à Khorsabad en Irak ; Sophie Cluzan, conservateur général du patrimoine, musée du Louvre ; Barbara Couturaud, chargée de collections, musée du Louvre ; Mathilde Mura, chercheuse spécialisée en archéologie des conflits et patrimoine en danger chez Archaïos, UMR 7041 ArScAn‐VEPMO

Dossier à retrouver en intégralité dans :

Archéologia n° 623 (septembre 2023)

Mari, joyau des cités mésopotamiennes

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com