Installé à flanc de coteau, Montcaret est un village situé sur la rive droite de la Dordogne, entre Saint-Émilion et Bergerac. Il est tourné vers la culture de la vigne comme il l’était déjà en partie à l’époque romaine. Sa splendide villa romaine, occupée entre le Ier et le Ve siècle, a fait l’objet d’un projet collectif de recherche et de fouilles programmées réalisées entre 2003 et 2010, à la demande du Centre des monuments nationaux, propriétaire du site. Elle constitue aujourd’hui l’un des plus beaux ensembles de la région, souvenir de la richesse de l’aristocratie romaine dans le sud-ouest de la Gaule. Par la suite, une sobre et belle église romane est érigée sur ses ruines. Archéologia vous présente les résultats inédits des dernières opérations.

Le choix de l’implantation de la villa romaine s’explique par la présence de deux résurgences aquifères importantes (Fons Conteau et Fons Saint-Pey ou Fontaine Conteau et Fontaine Saint-Pierre), qui alimentaient directement l’établissement antique. Une troisième source (Fons des Fades ou Fontaine des Fées) distribuait l’eau à ce que l’on peut considérer aujourd’hui comme la pars rustica (la partie agricole) de la villa, située à environ 400 mètres à l’est. En outre, l’habitat dominait la Dordogne et la voie antique supposée entre Bordeaux et Périgueux – dont la toponymie locale (« voie romaine ») a gardé le souvenir – et se trouvait au débouché d’un axe secondaire nord-sud nommé « chemin de l’Espérit ». Les fouilles du site de Montcaret débutent en 1922 sous la direction de Pierre-Martial Tauziac, habitant de Montcaret, et sous le contrôle de Jules Formigé, architecte en chef des Monuments historiques. La villa est classée au titre des Monuments historiques en 1926 et les opérations se poursuivent jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale. Elles s’arrêtent après ce conflit, à la suite du décès de P.-M. Tauziac en 1941. Les opérations récentes ont permis de revenir sur certaines conclusions de ces chercheurs de l’entre-deux-guerres.

Une demeure en terrasses

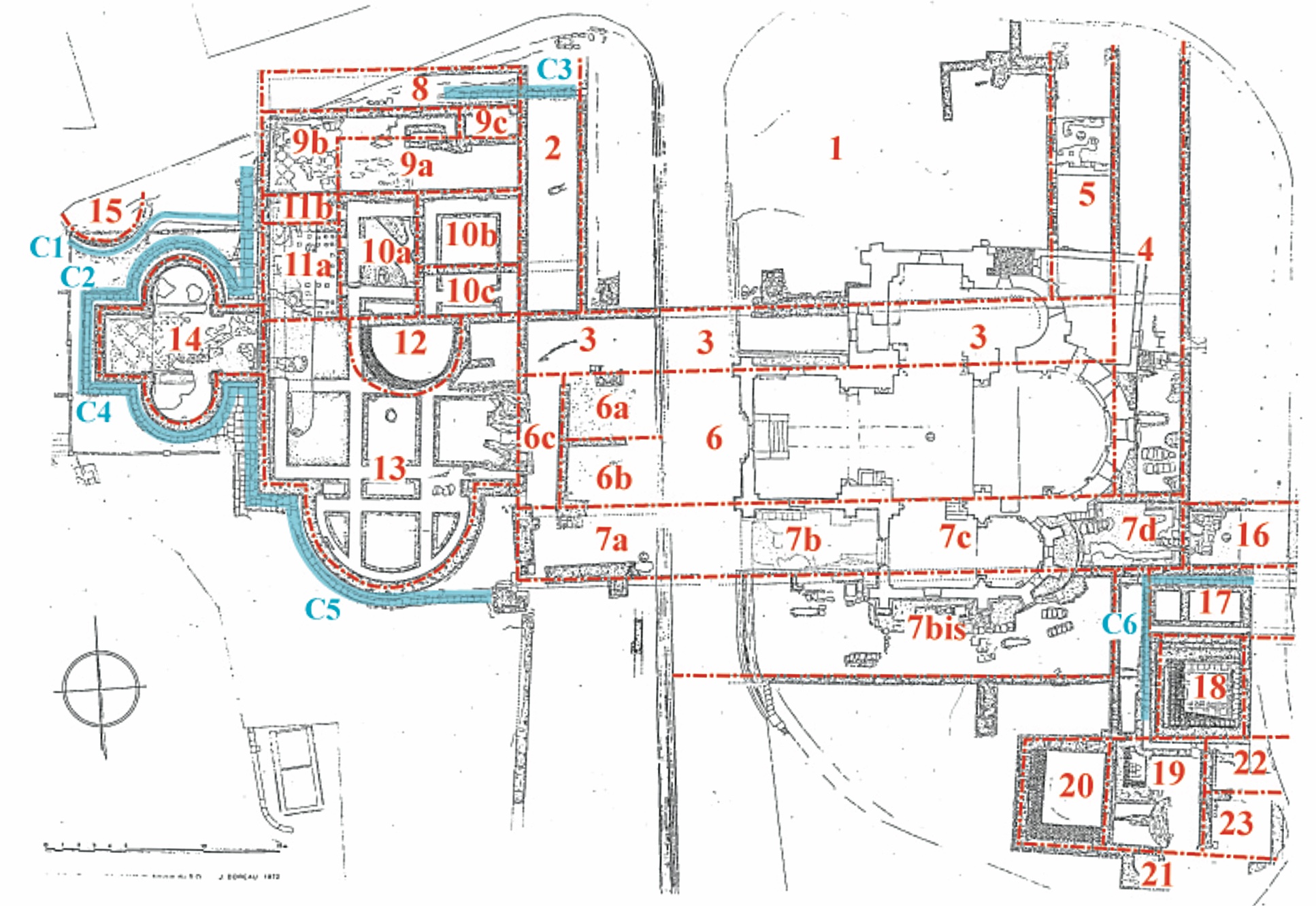

La pars urbana se présente aujourd’hui comme un espace de 79 mètres sur 56 mètres, organisé autour d’une vaste cour (1) bordée de galeries et portiques (3, 4, 5 et 7) en partie couverts de pavements de mosaïque. Larges et souvent profondément fondés, les murs de la villa pouvaient supporter des étages. Contre les galeries s’appuyaient trois ensembles destinés respectivement à la réception des hôtes (8 à 15), à l’habitat du propriétaire et de la domesticité (6) et aux bains (16 à 23). Afin de s’adapter au dénivelé formé par le flanc du coteau, la résidence comprenait deux niveaux. L’ensemble majeur (8 à 15) était situé sur la terrasse haute. On passait de l’une à l’autre terrasse par la galerie (2), qui devait être dotée d’un escalier. Les fouilles montrent que les origines de cette demeure remontent à la fin de la période gauloise (début de La Tène III) et que son occupation (dont six états ont pu être identifiés) se poursuit durant le Haut-Empire, le Bas-Empire et jusqu’à l’Antiquité tardive, période de son plein épanouissement. C’est en effet dans la seconde moitié du IVe siècle que cette résidence aristocratique prend ses dimensions grandioses. C’est lors du dernier état que vient s’ajouter, à l’ouest de la grande salle d’apparat (13), une salle cruciforme (14) au sol richement orné de mosaïques, vraisemblablement un triclinium (salle à manger) dans lequel le propriétaire recevait ses hôtes de marque.

Un décor splendide

Les bases de colonnes, les fûts monolithes et les chapiteaux retrouvés montrent l’utilisation d’éléments d’architecture majestueux dont la splendeur est accrue par le fait que tous ces éléments sont en marbre. Datées des IVe et Ve siècles, les mosaïques attestent la très grande richesse décorative de cette demeure : elles sont généralement à décor géométrique et végétal – exception faite de la piscine froide avec ses sujets marins – et forment des « tapis », typiques du répertoire traditionnel des mosaïstes aquitains de l’Antiquité tardive. Certains mosaïstes ont même fait preuve d’originalité, comme à l’entrée des thermes, dont le décor de la mosaïque est inconnu par ailleurs. La palette des couleurs alterne noir, gris, brun, rouge, jaune et blanc. En outre, les fouilles ont livré les fragments de plusieurs enduits peints qui décoraient les murs. Ils sont toutefois trop fragmentaires et pas assez nombreux pour imaginer un décor dans son ensemble. Enfin, Jules Formigé évoque dans sa publication de 1941 des restes de statues qui n’ont malheureusement pas, à ce jour, été retrouvés.

Frédéric Berthault

Chercheur associé Ausonius, université Bordeaux Montaigne

Article à retrouver en intégralité dans :

Archéologia n° 617 (février 2023)

Mammouths, dernières découvertes

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com

Site archéologique de Montcaret

Le Bourg, 24230 Montcaret

Tél. : 05 53 58 50 18

www.villa-montcaret.fr