À Marseille, la nouvelle exposition du Mucem raconte comment quelques rois et reines de l’Égypte ancienne sont devenus des icônes. Si tous les pharaons ont œuvré à leur postérité, la destinée de certains d’entre eux a varié selon les sources disponibles et les fantasmes des sociétés qui se sont appropriées ces figures « exotiques ». Présentation en image de ces icônes de l’histoire.

La monarchie pharaonique se voulait éternelle : elle aura duré 3 000 ans. Aujourd’hui, les spécialistes ont identifié le nom d’environ 340 rois et reines de l’Égypte ancienne. Quelques-uns, une poignée, sont connus du grand public : Khéops, Néfertiti, Toutankhamon, Ramsès II, Cléopâtre… Pourquoi certains souverains ont-ils traversé les siècles ? Comment expliquer leur notoriété ? La composition du panthéon des grands pharaons a varié au cours du temps. Certains tombèrent en disgrâce avant de revenir en fanfare. D’autres connurent une gloire durable, avant de sombrer dans l’oubli. Le Mucem s’empare de ces destins posthumes pour proposer une réflexion sur la mémoire, dans un cheminement chronologique. Le parcours explore la politique et la religion, les croyances et les stratégies de communication. Mais le hasard peut prendre sa part, comme l’explique la co-commissaire, Guillemette Andreu-Lanoë, directrice honoraire du département des Antiquités égyptiennes du Louvre : « nous invitons les visiteurs à réfléchir sur l’ironie de l’histoire et la versatilité des destins ».

Un personnage surnaturel

Jusqu’à la conquête romaine, l’Égypte était dirigée par des pharaons, un mot dont l’étymologie signifie « grande maison ». Quelle était leur fonction ? « Ils servaient d’intermédiaires entre les humains et les dieux », rappelle Guillemette Andreu-Lanoë. « Leur premier devoir était de faire régner la maât, une notion de cosmogonie très importante qui désigne l’ordre du monde, l’absence de chaos. Ils faisaient des offrandes aux dieux pour plaider la cause du peuple égyptien et obtenir en retour la paix et la prospérité. » Un bon souverain combattait les forces du désordre en élargissant ou en renforçant les frontières du royaume face aux peuples voisins. Par le contrôle de territoires marginaux, il faisait venir en Égypte des richesses qui lui permettaient de nourrir son peuple et de construire des temples dotés de trésors, gages de stabilité pour l’avenir. Comme tous les mortels, le pharaon organisait son culte funéraire afin de préparer sa vie dans l’au-delà, assurée tant que son nom et ses images demeureraient. Personnage surnaturel, il souhaitait rejoindre les rangs des dieux, et notamment un groupe d’étoiles appelées les Impérissables.

Stratégie à long terme

Le pharaon voulait rester mémorable : « Dès l’Ancien Empire, toute une stratégie s’est mise en place. On peut considérer que la construction de monuments gigantesques, comme la pyramide de Khéops, correspond à une volonté de laisser sa marque. » Temples, pyramides donc, obélisques, statues colossales transformèrent le plat paysage de la vallée du Nil : « Ramsès II (vers 1304-1213 avant notre ère) joua un rôle pionnier dans l’art de la communication mémorielle. Il organisa même sa divinisation de son vivant ! », précise l’égyptologue. Statistiquement, certains facteurs favorisèrent la postérité durable : un règne long, des conquêtes militaires, des revenus importants, des chantiers ambitieux, etc. Ainsi, Sésostris Ier (1962-1928 avant notre ère), fondateur de la XIIe dynastie, est-il toujours représenté par des œuvres posthumes, réalisées bien des siècles après sa mort. « L’homme a repoussé la frontière vers le sud, dans les régions du Soudan et de la Nubie, et fondé des temples. » Mieux, 1500 ans plus tard, au IVe siècle avant notre ère, Nectanebo Ier s’attribue le nom de Sésostris, pour montrer qu’il souhaite lui aussi être un grand pharaon. Dans l’Égyptienne ancienne, les souverains dont la mémoire se transmet sur la longue durée sont des guerriers et des bâtisseurs : Sésostris Ier, Sésostris III, Thoutmosis III ou encore l’incontournable Ramsès II. « Quand les premiers égyptologues ont commencé à déchiffrer les hiéroglyphes, ils ont vu son nom partout ! », s’amuse Frédéric Mougenot, conservateur au Mucem et co-commissaire de l’exposition. « Il voulait atteindre une forme d’immortalité ; et cela a fonctionné ! »

Mémoire sélective

Si certains pharaons sont célébrés par leurs successeurs, qui cherchent à se nimber de leur gloire, d’autres subissent la damnatio memoriae. Les listes royales comportent des omissions ; des noms ont été supprimés, des images détruites : « Ce fut le sort de la femme pharaon Hatchepsout, à l’évidence en raison de son sexe », explique Guillemette Andreu-Lanoë. « Elle a créé un précédent risqué pour la transmission du pouvoir entre hommes. » Parfois, une lignée subit l’opprobre pour des raisons idéologiques : « Akhenaton a initié une révolution religieuse et politique en promouvant le culte de l’astre solaire Aton. Cette réforme n’a pas du tout pris. Les témoignages de son règne ont été effacés, comme pour sa femme, Néfertiti, et ses successeurs, notamment son hériter direct, Toutankhamon. » L’exposition présente une statue de la belle Néfertiti, dont le nez et la mâchoire ont été brisés de coups vengeurs. Ironie de l’histoire, les découvertes archéologiques du XXe siècle assureront le retour triomphal de ces parias, devenus des icônes. À l’inverse, certaines familles royales ont marqué les Égyptiens sans pour autant survivre à l’Antiquité. Pour avoir réunifié le royaume après plus d’un siècle de division et construit ou restauré de nombreux monuments, Ahmôsis, son épouse Ahmès Néfertari et leur fils Amenhotep Ier restèrent les fondateurs bienfaisants d’une époque prospère. À Thèbes (Louxor), ils devinrent des saints patrons de proximité. Leurs statues étaient vénérées dans des chapelles votives et consultées par des oracles à l’occasion de processions. Aujourd’hui, qui s’en souvient ?

Regards grecs

À partir d’Hérodote, les historiens grecs comme Diodore de Sicile ou Élien commencent à écrire sur les pharaons. Ils ne lisaient pourtant pas les hiéroglyphes. Il fallait donc se contenter des sources à disposition. Les textes voient s’affirmer certaines figures qui illustrent les liens noués avec l’Égypte à partir des VIIe et VIe siècles avant notre ère : Amasis, Psammétique, Nectanebo… Ces pharaons ont ouvert leur pays au monde égéen. Psammétique Ier est ainsi allé chercher des mercenaires en Asie Mineure pour conquérir le trône, alors que Amasis a ouvert des comptoirs grecs dans le delta du Nil, accordant des avantages importants aux marchands. En revanche, pour les historiens grecs, les siècles qui précèdent restent confus, dans les limbes de la légende. « Le mythique Busiris apparaît dans le cycle des légendes d’Hercule », raconte Frédéric Mougenot. « Ce roi cruel sacrifie tous les étrangers qui osent pénétrer en Égypte. Bien sûr, Hercule ne se laisse pas faire. Il massacre les prêtres ainsi que le redoutable souverain. » Ce mythe apparaît aux VIe et Ve siècles avant notre ère, au moment où le monde égéen est confronté à l’Orient, notamment à l’Empire perse. Il symbolise la victoire de la civilisation sur la tyrannie et la barbarie. Plus tard, Le Roman d’Alexandre, fiction forgée par les successeurs d’Alexandre le Grand en Égypte, raconte que l’empereur aurait pour père le dernier pharaon, Nectanebo II, qui aurait séduit la reine de Macédoine en prenant la forme d’un bélier doré. En associant le conquérant à Nectanebo, ce récit, qui a connu un grand succès au Moyen Âge tant en Orient qu’en Occident, tente de légitimer la présence macédonienne sur le trône égyptien.

Une figure du tyran

Entretemps, la Bible est devenue la principale source qui parle de rois appelés Pharaon, Firaoun dans le Coran. Ils y apparaissent à deux reprises : l’un accueille Joseph, abandonné par ses frères, et le choisit comme ministre, dans le livre de la Genèse ; l’autre s’oppose à Moïse et au départ du peuple hébreu dans le livre de l’Exode. Jamais désigné par un nom propre, Pharaon devient la figure du tyran qui abuse de son pouvoir : « Il incarne l’homme impie qui s’oppose à la volonté de Dieu, et c’est peut-être encore plus vrai dans le monde musulman », note Frédéric Mougenot. L’épisode mosaïque donne lieu à de multiples représentations, de part et d’autre de la Méditerranée. L’exposition présente une tapisserie des Gobelins d’après une toile peinte de Nicolas Poussin. Au XVIIe siècle, le personnage de Moïse a la faveur des artistes et de la monarchie française. Le roi d’Égypte représente l’ennemi à combattre mais aussi un repoussoir, un contre-modèle à ne pas imiter pour les monarques chrétiens. Depuis le XVIe siècle, le mythique Busiris des Grecs avait refait son apparition, dans le même jeu d’opposition : « En France, nous avons tendance à oublier cet imaginaire négatif ». Il faut dire que la campagne d’Égypte de Bonaparte a changé la donne, suscitant une passion durable pour les pharaons.

La révolution archéologique

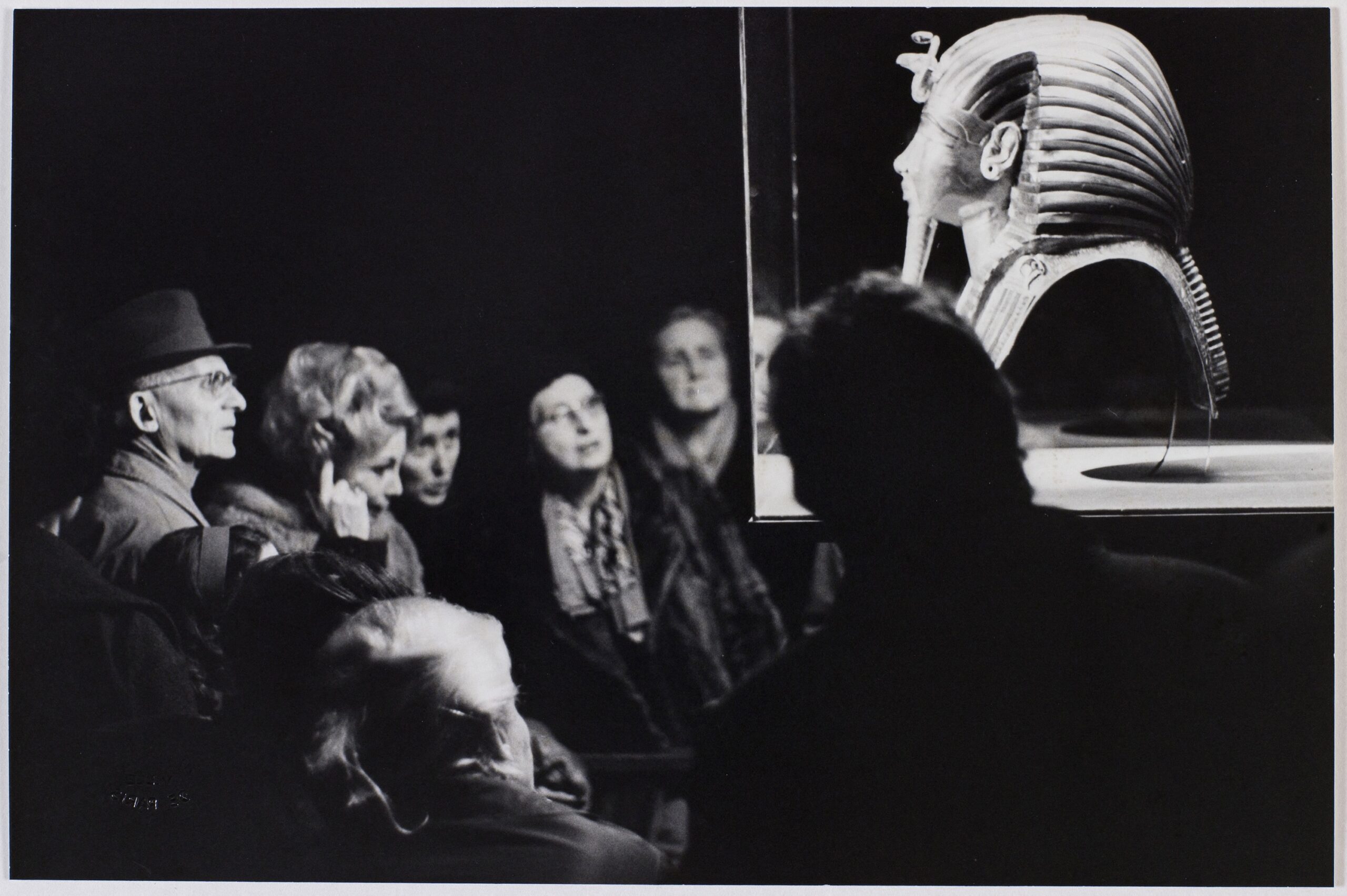

À partir des années 1820, la lecture des hiéroglyphes donne accès aux textes égyptiens. Adieu les figures littéraires héritées du monde grec, comme le légendaire Sésostris, un amalgame de différents personnages qui restait le pharaon de référence dans la culture savante. Ramsès II, dont les exploits lui ont longtemps été attribués, occupe le devant de la scène. L’archéologie redistribue les rôles. En 1912, les fouilles révèlent les portraits d’Akhenaton et de Néfertiti, qui passent pour les inventeurs du dieu unique et dont l’allure moderne séduit l’Occident. En 1922, la presse relaie dans le monde entier la découverte de la tombe de Toutankhamon. Les médias fabriquent des vedettes, comme les expositions. À partir de 1924, le buste de Néfertiti s’admire au musée égyptien de Berlin. Dans les années 1960 et 1970, la tournée internationale du trésor de Toutankhamon contribue à la popularité de ce pharaon. En 1967, l’exposition du Petit Palais marque une génération de Français. « Ces objets sont tellement bien conservés, tellement polychromes, tellement énigmatiques, qu’ils font naître des rêves d’enfants qui seront alimentés pendant toute une vie », constate Guillemette Andreu-Lanoë. « Nul n’a besoin d’être cultivé pour les apprécier. » Le succès des pharaons ne se dément pas. Il devient un argument de vente dans la publicité : une gaine est vantée par la pulpeuse Néfertiti ou un préservatif au nom de Ramsès devient symbole de puissance irrévérencieux. Cet imaginaire nourrit aussi les artistes du XXIe siècle qui concluent le parcours : « Des chanteuses comme Rihanna ou Beyoncé brandissent la figure de Néfertiti comme un étendard de féminité et de fierté noire », observe Frédéric Mougenot. Un détournement parmi d’autres. La mémoire parle toujours plus des vivants que des morts.

Priscille de Lassus

« Pharaons Superstars »

Jusqu’au 17 octobre 2022 au Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée

Esplanade du J4, 13002 Marseille

Tél. 04 84 35 13 13

www.mucem.org