Sur la côte levantine naquit, au IIe millénaire avant notre ère, une brillante civilisation qui allait essaimer tout le long des rivages de la Méditerranée au cours du millénaire suivant. Ces Phéniciens, comme les Grecs les appelèrent plus tard, furent découverts très tôt par l’archéologie. Par de nombreux aspects tout à fait fascinants, ils conservent néanmoins toujours une part d’ombre et de légendes. Archéologia vous propose un grand dossier de synthèse sur le sujet, à la lumière des dernières découvertes et études.

On appelle conventionnellement « Phéniciens » les habitants de la côte orientale de la Méditerranée au Ier millénaire avant notre ère, particulièrement dans la région qui va de Tartous au nord à Akko au sud. Mais aussi bien le nom que le cadre chronologique et géographique posent question.

La redécouverte des terres phéniciennes

La trouvaille fortuite d’un sarcophage phénicien par Aimé Napoléon Péretié, dans les jardins de Saïda (Sidon), en 1844, inaugura la redécouverte des terres phéniciennes, décrites auparavant par des voyageurs depuis le XIIe siècle. Dès lors, la chasse aux antiquités était ouverte ; elle permit toutefois progressivement d’identifier des sites majeurs et aboutit, dans la seconde moitié du XXe siècle, à des fouilles scientifiques et internationales.

L’alphabet phénicien

Un « alphabet » est un outil graphique où chaque signe note un phonème (ou son), en l’occurrence une consonne dans les alphabets sémitiques Ce système, plus simple à apprendre (et à transmettre) que des systèmes graphiques plus sophistiqués utilisés au Proche-Orient ancien et en Égypte (comme le cunéiforme ou les hiéroglyphes), a favorisé sa diffusion. Et si l’écriture phénicienne fascine (au point que l’on a longtemps considéré les Phéniciens comme les « peuples de l’alphabet »), elle a avant tout une histoire millénaire qui a évolué dans le temps.

Navigation et commerce chez les Phéniciens

Habiles constructeurs de navires, fins navigateurs, entrepreneurs commerciaux mus par une vision du monde à grande échelle, les Phéniciens ont su pacifiquement créer de la richesse, favoriser les rencontres de cultures et diffuser des formes d’art et des savoir-faire durant près de 1 000 ans.

L’artisanat phénicien

Bénéficiant des échanges de matières premières qui lient la Phénicie, les régions voisines et des contrées bien plus éloignées, les artisans produisent des séries d’objets de nature et de typologie variées, tant pour un usage local, funéraire, cultuel, domestique, que commercial.

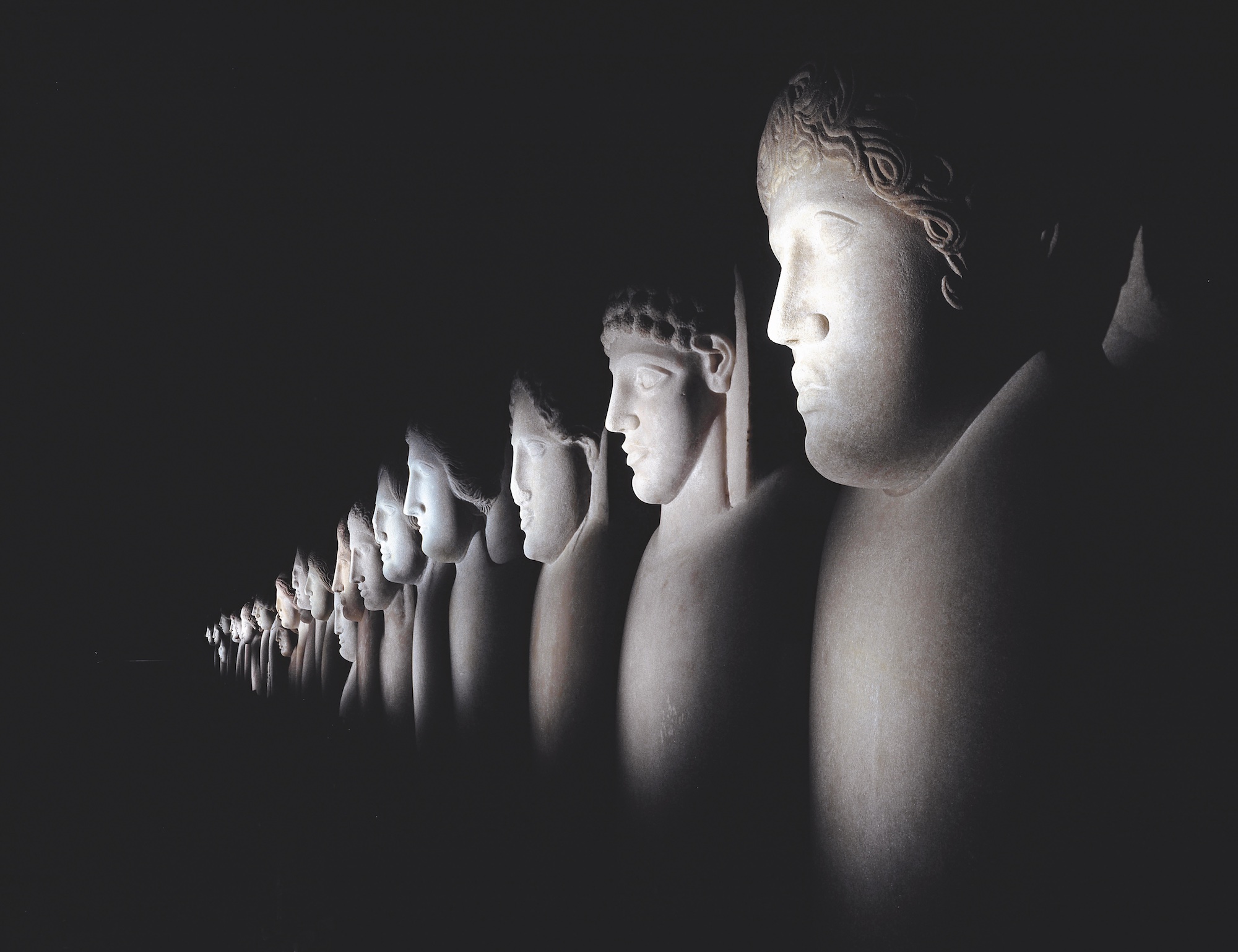

Un riche art international

La redécouverte au XIXe siècle d’un alphabet, que les Grecs désignaient sous le nom de Phoenikeia grammata, fut suivie de celle d’un art narratif illustré, entre autres, par des « coupes sidoniennes » dont la qualité exceptionnelle était vantée dans la tradition homérique. Or, l’idée qu’un peuple levantin ait pu contribuer à la floraison intellectuelle et matérielle de notre continent ne s’est introduite que très lentement dans la conscience collective des élites des pays colonisateurs.

La religion des Phéniciens

Archéologie, iconographie et épigraphie aident à mieux comprendre le monde des dieux phéniciens et celui des hommes souhaitant les honorer. Si l’étude des temples et du mobilier cultuel renseigne sur les lieux et les objets utilisés, l’iconographie et les inscriptions permettent d’identifier les divinités honorées et les individus les célébrant.

Les auteurs du dossier sont : Françoise Briquel Chatonnet (auteur et coordinatrice du dossier), directrice de recherche au CNRS, UMR 8167 Orient et Méditerranée, Mondes sémitiques ; Annie Caubet, conservatrice générale honoraire du musée du Louvre ; Eric Gubel, directeur honoraire des Antiquités des Musées royaux d’art et d’histoire à Bruxelles ; Robert Hawley, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études ; Hélène Le Meaux, conservatrice au département des Antiquités orientales du musée du Louvre ; Stevens Bernardin, Sorbonne-Université – UMR 8167 Orient et Méditerranée

Dossier à retrouver en intégralité dans :

Archéologia n° 620 (mai 2023)

Phéniciens, dernières découvertes

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com