Après Toutânkhamon, la Grande Halle de la Villette met à l’honneur Ramsès II. L’exposition venue des États-Unis – à grand spectacle, avec de nombreuses reconstitutions en réalité virtuelle – est l’occasion de redécouvrir le plus glorieux des pharaons égyptiens, dont le nom signifie « c’est Rê qui l’a mis au monde ». Cent quatre-vingt pièces originales, dont certaines jamais sorties d’Égypte, émaillent le parcours.

Entretien avec Dominique Farout, professeur à l’École du Louvre et commissaire scientifique associé pour la partition française.

L’exposition adopte le titre générique de Ramsès et non de Ramsès II. Pourquoi ?

En effet : le terme de Ramsès renvoie, plus qu’à un pharaon en particulier, davantage à un roi légendaire, l’archétype du souverain idéal. L’exposition ne traite pas des Ramessides en général mais aborde le règne de celui qui fut l’apothéose de ce phénomène d’idéalisation et de grandeur (auquel il participa pleinement d’ailleurs) : Ramsès II. Après lui, ses successeurs tenteront, en vain, de se hisser à son niveau de gloire et de notoriété – ils se nomment Ramsès pour convoquer son parrainage. Tant est si bien que progressivement le nom même de Ramsès va devenir synonyme de pharaon pour les Égyptiens anciens, puis à travers le monde. Le nom de Ramsès est inscrit sur tant de monuments qu’il parvint entre les mains de Jean-François Champollion. Son nom était encore si vivace dans les mémoires des érudits que le savant français sut le reconnaître et l’utiliser pour déchiffrer les hiéroglyphes.

Pourquoi se souvient-on autant de ce souverain ?

Il a tout fait pour ! D’une part, il règne pendant 67 ans, ce qui est extrêmement long – c’est le plus long règne de l’Antiquité égyptienne – montant sur le trône à 25 ans et mourant à plus de 90 ans. Sans être anachronique, on peut, à cet égard, le comparer à Louis XIV ou à Élisabeth II d’Angleterre : la durée de leur règne a profondément marqué les esprits. D’autre part, il fait construire pléthore de temples remplis de statues, couvrant la vallée du Nil d’une empreinte architecturale destinée à proclamer sa grandeur. Il organise de son vivant son propre culte aussi bien grâce à ses édifices qu’à toute une série d’objets votifs. Il imite et usurpe ceux de ses prédécesseurs, dont ceux d’Aménophis III (ou Amenhotep III, le père d’Akhénaton), qui fut le plus grand constructeur de toute l’histoire égyptienne. Ainsi, son nom et son image sont répandus dans tout l’Empire. Il a donc un très bon service de « propagande » : son demi-échec à la bataille de Qadech est transformé en victoire éclatante pour les Égyptiens. Pour finir, il faut ajouter que, contrairement à d’autres souverains, la figure de Ramsès continue à se répandre dans les sources littéraires grecques, arabes, etc., jusqu’en Europe au siècle des Lumières. Sa réputation actuelle et les réappropriations populaires qui en sont faites continuent de refléter la démesure qui émane de ce souverain !

La momie de Ramsès II fut accueillie avec les honneurs dus à un souverain en fonction lors de sa venue en France dans les années 1970. Pourquoi est-il aussi populaire ?

La France est véritablement égyptophile depuis des siècles – et ce bien avant l’expédition de Bonaparte, qui n’est que la conséquence de cette égyptophilie millénaire issue du monde gréco-romain. Le XIXe siècle a ensuite été marqué par le tour de force de Jean-François Champollion qui a déchiffré les hiéroglyphes, qui a inauguré le département des Antiquités égyptiennes au musée du Louvre, et par l’œuvre d’Auguste Mariette qui a créé le service des Antiquités en Égypte, souhaité par Champollion, et le musée d’archéologie du Caire. La momie de Ramsès II était, au milieu des années 1970, en très mauvais état. Les autorités égyptiennes décident alors de la confier à la France pour qu’elle soit soumise à des examens médicaux et traitée. Elle arrive le 26 septembre 1976 à l’aéroport du Bourget, réceptionnée en effet avec les honneurs dignes d’un chef d’État. Elle rejoint ensuite le musée de l’Homme où elle reste huit mois. Une cinquantaine de spécialistes étudie le défunt, les tissus, le cercueil, etc. L’ensemble est radiostérilisé aux rayons gamma à la centrale nucléaire de Saclay. Puis Ramsès II rentre en Égypte. L’exposition « Ramsès II le Grand » organisée en 1976 au Grand Palais est un immense succès populaire, accueillant plusieurs centaines de milliers de visiteurs.

Entretien à retrouver en intégralité dans :

Archéologia n° 619 (avril 2023)

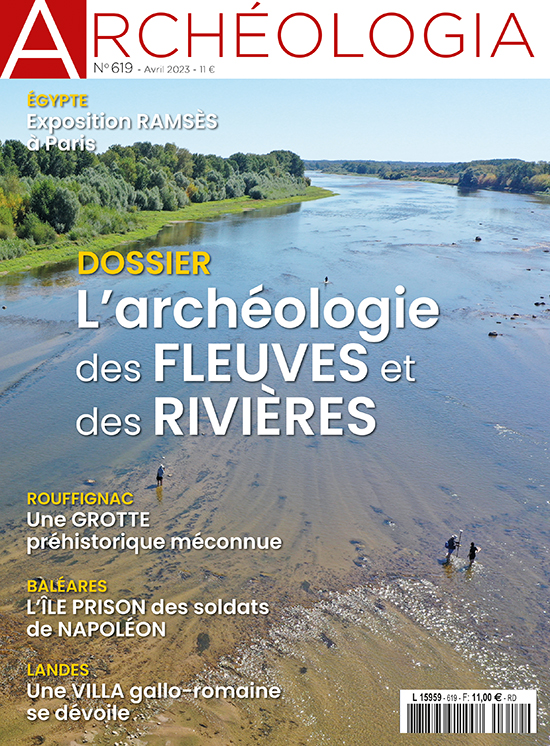

L’archéologie des fleuves et des rivières

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com

« Ramsès & l’or des Pharaons »

Jusqu’au 6 septembre 2023 à la Grande Halle de la Villette

211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

https://lavillette.com