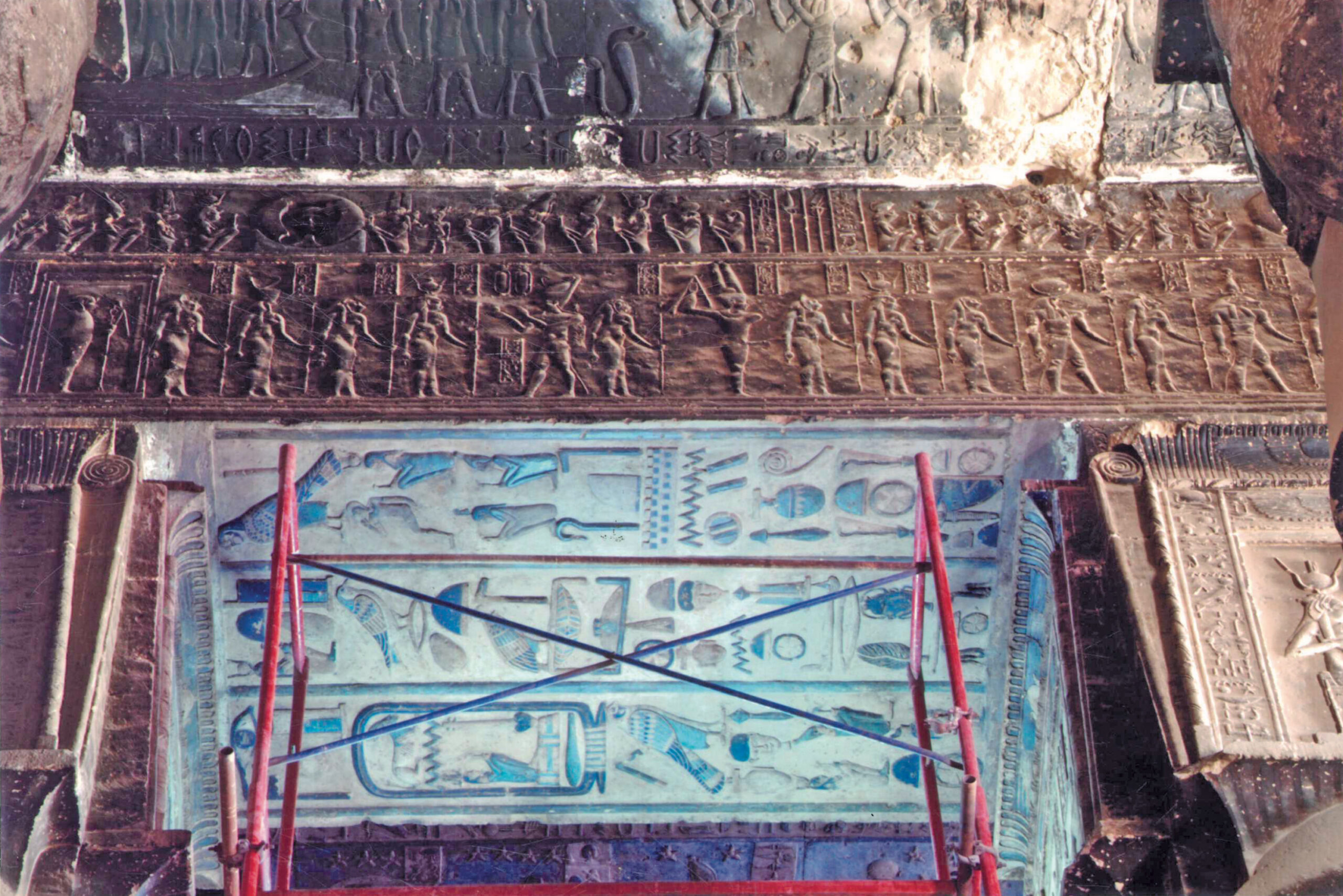

En 2021 s’est achevée la restauration du décor mural du temple de Dendara. Menée par le ministère du Tourisme et des Antiquités égyptien, elle a permis de retrouver les splendides couleurs d’origine des colonnes et des parois internes grâce à une technique innovante qui a fait de Dendara un site pionnier dans le domaine.

Entretien avec Abdel-Hakim AL-SAGHEER, directeur du temple de Dendara, et le professeur Gamal MAHGOUB, directeur du département de restauration des monuments au ministère du Tourisme et des Antiquités. Propos recueillis par Amr Bahgat, chargé de communication de l’IFAO, et publiés dans Dossiers d’Archéologie n° 413.

Le temple de Dendara est l’un des mieux conservés d’Égypte. Quelle est votre principale préoccupation quant à sa conservation ? Et comment s’est mise en place la campagne de restauration récente ?

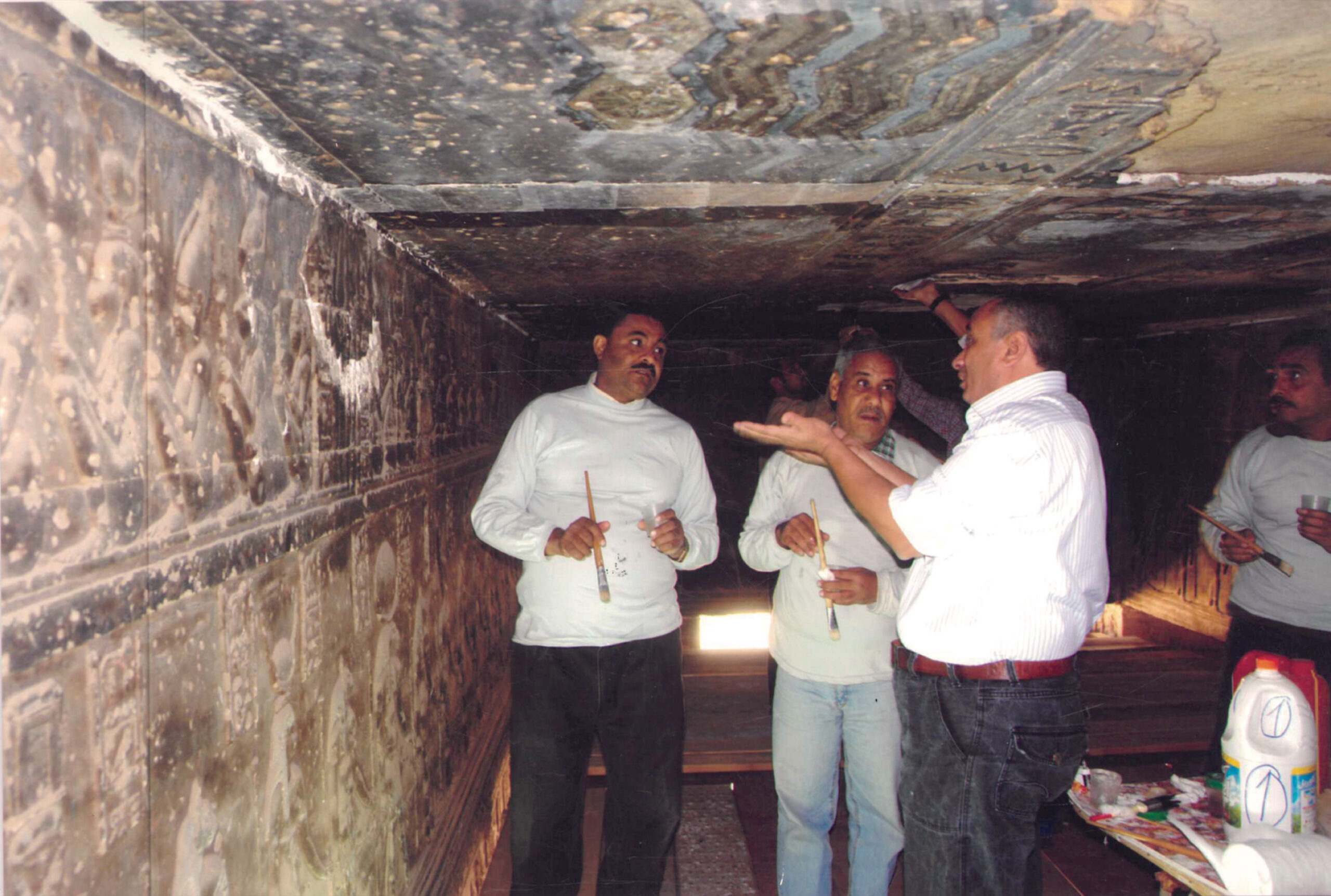

M. Al-Sagheer : Les murs du temple souffraient d’une détérioration considérable des bas-reliefs et des couleurs en raison des couches de suie provenant des fumées accumulées depuis des siècles. Dans le pronaos, vingtquatre colonnes de 16 m de hauteur, toutes surmontées de la figure de la déesse Hathor, étaient concernées, ainsi que le plafond, les murs et six colonnes à chapiteau, formant la salle de l’Apparition [Z, voir plan p. 56, ndlr]. Le crédit de cette restauration des parois particulièrement réussie revient au professeur Gamal Mahgoub, qui a mené de minutieuses études scientifiques et archéologiques en laboratoire et sur le site, afin de mettre au point à la fois une préparation chimique et une technique permettant de retirer la suie tout en préservant les couleurs des inscriptions des murs. C’est une préparation que nous avions l’habitude de nommer « la substance magique » durant les travaux. Entre 2005 et 2011, six campagnes de restauration ont ainsi permis de révéler les couleurs et les inscriptions de la grande salle hypostyle [pronaos G’], sous la direction du professeur Mahgoub. La deuxième phase, débutée en 2019, concernait la salle de l’Apparition et ses espaces latéraux.

Est-ce que les travaux de restauration à Dendara se limitent au temple d’Hathor ?

M. Al-Sagheer : Les travaux de développement du site ne se limitent pas à l’intérieur du temple : un musée à ciel ouvert a été ajouté : l’accès au toit a été restauré, sécurisé et ouvert tout récemment à la visite et un nouveau système d’éclairage et de sécurité a été mis en place.

Quels ont été les critères décisifs pour faire de Dendara un projet pilote de restauration ?

M. Al-Sagheer : Au début des années 2000, les autorités locales venaient d’accorder un vaste terrain mitoyen au temple et avaient alloué les financements nécessaires à la construction d’un centre d’accueil pour les visiteurs. En fait, le développement de Dendara, le plus important ensemble monumental de Qena, fleuron de la fierté locale, avait comme objectif le développement du tourisme, et ainsi de l’emploi, au niveau local. La restauration du temple de Dendara commença en septembre 2005, lorsque Gamal Mahgoub, alors professeur de restauration à l’université de Fayoum, fut nommé directeur du secteur de restauration des monuments au ministère du Tourisme et des Antiquités égyptien.

M. Mahgoub : Ce fût une lourde responsabilité pour moi, puisque c’est le secteur qui centralise toutes les opérations de restauration menées sur le territoire égyptien. En prenant mes fonctions, j’ai procédé sans retard à la mise en place d’une cartographie des risques afin de prioriser les interventions et de mettre en place un département de projets de restauration capable de traiter les demandes à l’échelle nationale et de les programmer.

Professeur Gamal Mahgoub, quelles furent les difficultés rencontrées par vos équipes ?

M. Mahgoub : Malheureusement, en évaluant l’ampleur des travaux, je me suis rapidement rendu à l’évidence que les investissements souhaités pour Dendara risquaient d’être vains. Il n’y avait pratiquement rien à voir. Qui aurait envie de visiter ce temple, dont les parois étaient complètement noircies, couvertes de couches épaisses de suie? Ces investissements n’auraient aucun sens tant que les inscriptions et les couleurs d’origine ne seraient pas révélées. Après m’être entretenu avec le ministre des Antiquités de l’époque, j’ai proposé de mener moi-même un projet pilote sur Dendara et de conduire des expérimentations, en laboratoire et in situ, qui pourraient être applicables sur d’autres sites. J’avais obtenu carte blanche. Le risque était considérable, car tenter d’enlever des couches de suie peut, bien évidemment, faire perdre à jamais les couleurs sous-jacentes. D’ailleurs, c’était malheureusement le sort de certaines tentatives antérieures. J’ai commencé par rendre visite à des équipes travaillant sur d’autres sites avec des problématiques similaires, afin de discuter et de profiter de leurs expériences, surtout celles qui concernent les substances chimiques utilisées. L’équipe du Centre franco-égyptien des temples de Karnak, par exemple, avait développé une technique qui semblait fonctionner, en appliquant abondamment sur les parois une substance à base d’ammoniaque. Cette technique nécessitait une protection renforcée des équipes, avec des masques spéciaux, et une fermeture du site au public pendant toute la durée de l’intervention. Après avoir pris des échantillons de cette substance et d’autres substances chimiques appliquées sur d’autres sites, j’ai pu commencer les essais en laboratoire. À ce moment-là, j’ai transformé ma maison en laboratoire pour poursuivre mes recherches. J’ai entamé une longue série de compositions de mélanges et de composés chimiques, d’expériences et d’observations. Le but étant de trouver la meilleure solution chimique capable de dissoudre les couches de suie sans affecter la peinture en dessous ni, bien évidemment, le support. Les meilleurs résultats obtenus provenaient d’un mélange composé de cinq substances chimiques. La deuxième phase du projet pouvait alors directement commencer sur le site. Avec l’autorisation du ministère, cette nouvelle préparation a pu être employée sur une surface minuscule, de 5 × 3 cm, dans un coin assez reculé et caché du temple, et les premiers résultats furent immédiatement plus que satisfaisants. Pourtant, je n’ai pas crié victoire tout de suite. La nouvelle substance n’avait jamais été utilisée auparavant, et aucun déploiement à grande échelle ne peut être décidé sans observer les éventuelles dégradations des couleurs sur le long terme. Une deuxième expérience sur une surface plus importante, d’un demimètre carré, sur une inscription de bateau qui contenait de multiples couleurs, a ensuite permis de commencer une période d’observation des effets de dégradation sur un an et de voir comment la substance agissait sur la paroi au fil des quatre saisons.

Quels sont les résultats et avantages du protocole de restauration développé à Dendara par les équipes du ministère du Tourisme et des Antiquités ?

M. Mahgoub : Un des avantages considérables de ce nouveau composé chimique, en comparaison des substances utilisées auparavant, à base d’ammoniaque par exemple, est qu’il ne présente aucun risque pour les équipes de restauration, et qu’il ne nécessite aucune protection particulière pendant son application. De simples gants suffisent, et le site peut rester ouvert aux visites pendant l’intervention. De plus, l’opération a été particulièrement économique. J’ai appris par la suite qu’une expertise d’une compagnie italienne spécialisée dans la restauration des peintures des monuments avait mené une étude sur la restauration du temple et avait conclu que la meilleure décision à prendre, c’était de garder le temple en état puisque les risques de disparition définitive des couleurs d’origine étaient réels et qu’une intervention n’accordait aucune garantie de restauration des couleurs d’origine. La compagnie italienne avait estimé que le coût de restauration s’élèverait à 45 000 livres égyptiennes, environ 2250 euros, le mètre carré. Le coût final de la méthode appliquée à Dendara, tout en incluant les honoraires du personnel, n’a pas dépassé les 4 euros au mètre carré !

Une fois la phase d’observation terminée, le projet de restauration de tout le temple a pu enfin être lancé, et pendant six mois je suis resté sur le site pour former les équipes de restauration et surveiller de près les premiers travaux. Chacun des cinq membres de cette première équipe de restaurateurs est devenu chef d’équipe de cinq autres restaurateurs de la saison d’après, et ainsi de suite. Je me concentrai moi-même, lors des saisons suivantes, sur le recrutement et l’encadrement des équipes : vérification et homogénéisation des résultats et programmation de leurs travaux. À la sixième saison, il y avait cinquante restaurateurs, qui venaient des quatre coins de l’Égypte, formés aux nouvelles techniques mises au point pour le site pilote, tous prêts à se mettre à l’ouvrage sur les échafaudages. J’avoue que pendant la première campagne, lorsque nous avons fini de dégager les couleurs du premier portique de la salle hypostyle, j’ai reculé pour contempler le résultat et je me suis effondré en larmes. Pour l’égyptologue que je suis, c’était un rêve lointain de revoir ces couleurs ainsi restaurées. Cette opération est une de mes plus grandes fiertés, non seulement pour le résultat visible par tous, mais surtout pour la possibilité de multiplier ce projet pilote sur d’autres sites, et le nombre d’équipes de restaurateurs formés tout au long de ces six saisons de travail.

Pour aller plus loin :

Dossiers d’Archéologie n° 413

Dendara, 200 ans de fouilles et de découvertes

80 p., 10 €.

À commander sur : www.dossiers-archeologie.com