Au cœur de la forêt, l’abbaye cistercienne de Royaumont tire son nom de sa fondation… royale. Voulue par le très jeune Louis IX, elle demeure la plus grande d’Île-de-France et un sublime témoignage d’architecture gothique. Classée au titre des Monuments historiques en 1927, elle abrite aujourd’hui une fondation, visant au rayonnement des arts. De récents sondages menés dans l’église abbatiale disparue ont révélé des résultats inattendus et le riche potentiel archéologique du site. Explications par Aurélia Alligri, responsable scientifique de l’opération au SDAVO, Service départemental d’archéologie du Val d’Oise.

Propos recueillis par Éléonore Fournié.

Quelles sont les grandes étapes de l’histoire de l’abbaye ?

Fondée en 1228 par le futur Saint Louis (1214-1270), cette abbaye cistercienne connaît un grand rayonnement dès le XIIIe siècle (devenant même nécropole royale) puis tout au long du Moyen Âge. Après la Révolution, son histoire est plus mouvementée ! Elle est vendue et la nécropole déplacée à Saint-Denis. Les lieux sont transformés en atelier textile, ce qui modifie considérablement les aménagements intérieurs mais permet toutefois de conserver l’ensemble des structures. L’usine s’appuie alors sur le réseau et la force hydraulique mis en place par les Cisterciens. L’abbaye retrouve sa vocation première en accueillant en 1869 le noviciat des religieuses de la Sainte-Famille de Bordeaux, qui entreprend de la restaurer dans le style néogothique. Puis l’abbaye fait office d’hôpital militaire (avec des infirmières écossaises !) pendant la Grande Guerre. Rachetée par l’industriel Jules Goüin au début du XXe siècle, elle est transformée en lieu de culture ouvert aux artistes avant de devenir une fondation (en 1964) qui reçoit aujourd’hui de nombreux artistes en résidence et propose une programmation de qualité, tout en entretenant ce patrimoine de haute valeur.

Que peut-on voir aujourd’hui ?

Ses bâtiments s’organisent autour d’un cloître aux dimensions remarquables. Accessible depuis le passage parloir reliant le cloître au parc, la salle du chapitre abrite aujourd’hui la Bibliothèque Henry et Isabel Goüin. Le réfectoire des moines est l’un des rares exemples à deux nefs encore visibles en France. La structure aérienne de son architecture, aux colonnes élancées, et ses grandes ouvertures colorées par des vitraux rappellent la fonction liturgique du repas chez les Cisterciens. À partir du XIXe siècle, il est successivement transformé en atelier, en séchoir, en chapelle et enfin en salle de concert ! Le réfectoire des convers est une salle de trois travées voûtées sur croisées d’ogives, l’une des plus spacieuses de l’abbaye ; il est aussi transformé en salle de bal, en théâtre, en cantine, en dortoir puis en entrepôt. Les anciennes cuisines des moines se visitent également. Traversé par un canal sur toute sa longueur, le bâtiment des latrines, l’un des derniers de ce type conservés en Europe, témoigne de la science hydraulique et du souci de l’hygiène des Cisterciens. Quant au bâtiment des moines, c’est le plus vaste de l’abbaye avec ses 65 mètres de long et ses 23 mètres de haut. En revanche, l’église abbatiale, détruite à la Révolution, a complètement disparu. Il n’en subsiste que des ruines composées de colonnes et de chapiteaux. Nos fouilles se sont concentrées sur son emprise.

À retrouver en intégralité dans :

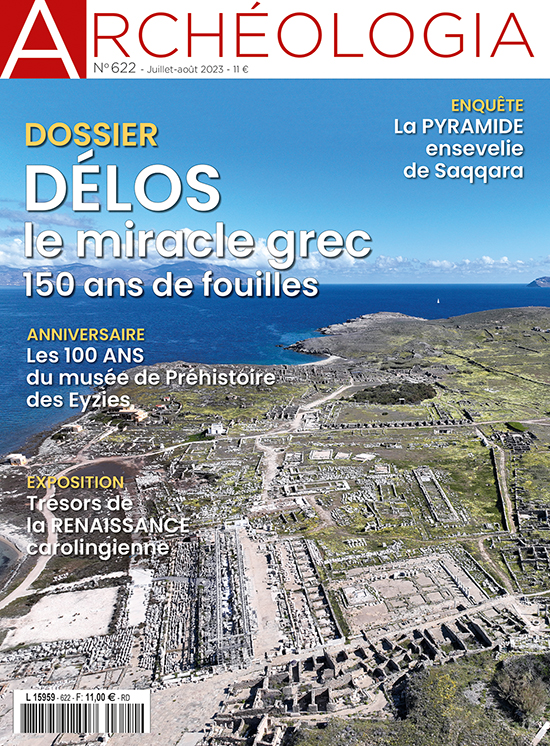

Archéologia n° 622 (juillet-août 2023)

Délos, le miracle grec, 150 ans de fouilles

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com