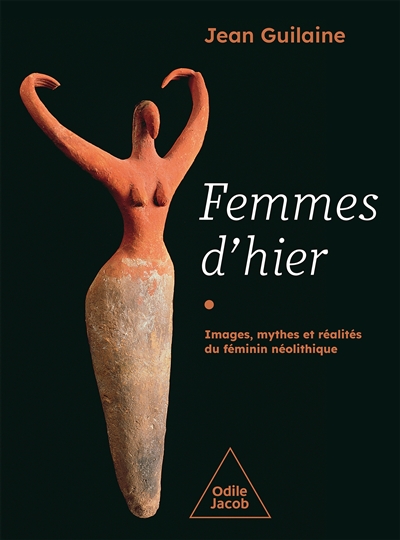

Dans son dernier livre, le protohistorien, professeur honoraire au Collège de France et membre de l’Institut, Jean Guilaine remet de l’ordre dans les nombreuses théories qui fleurissent sur les statuettes néolithiques en se fondant uniquement sur la documentation archéologique.

Propos recueillis par Romain Pigeaud

Dans votre ouvrage vous commencez par recontextualiser les statuettes et montrer leur grande diversité.

Effectivement, je présente un catalogue très complet de tous les types de statuettes, sur une longue période chronologique (du VIIIe au IIe millénaire avant notre ère), et du Proche-Orient jusqu’à la péninsule Ibérique. Je souligne ainsi leur étonnante variété : des femmes « dodues », des femmes maigres, debout, assises sur leur séant, parturientes ou avec un enfant, réalistes ou bien réduites à un seul ovale avec le sillon vulvaire, en forme de violon, avec ou sans cou, etc. Cet inventaire relativise dès lors toutes les théories globalisantes, comme celle de la « Déesse mère ». En quoi certaines de ces figurines seraient-elles la concrétisation miniature de déités en lien avec un culte de type « fertilité/fécondité », alors que très peu sont enceintes ou parturientes ? Quelques auteurs insistent sur l’adiposité des statuettes pour soutenir la notion de fertilité mais ils oublient qu’il existe de nombreuses représentations de femmes maigres ! A contrario, prenons l’exemple de l’obèse « déesse » de Çatal Höyük, en Turquie, assise sur un trône formé de deux félins et de très petite taille, elle fut découverte dans une boîte à l’intérieur d’un silo à grains ! Il s’agissait peut-être tout simplement d’une amulette protectrice des récoltes.

Quel était l’usage de ces statuettes ?

Elles pouvaient trouver un usage aussi bien dans le domaine du sacré que dans celui du profane : servir d’amulettes, de santons ou de dieux Lares (comme chez les Romains), ou n’être que de simples jouets. Leur fonction a pu être beaucoup plus diverse : représentations d’ascendants ou de membres de la famille, ex-voto, personnages de mythes, porte-bonheurs, talismans protecteurs, outils de relations sociales ou politiques, etc. On les croyait « divines » : elles sont surtout perçues aujourd’hui comme « humaines » et impliquées dans les relations sociales.

Reflètent–elles une quelconque réalité ? Ne sont-elles qu’idéologie ?

Il faut se méfier des généralisations. Une analyse affinée de certaines données peut nous éclairer sur la vie sociale mais un exemple ne fera jamais une règle générale. Prenez la maquette de maison découverte à Platia Magoula Zarkou, en Grèce, qui représente des grands-parents dans une pièce, un jeune couple et ses quatre enfants dans l’autre. La « grand-mère » est plus grande, et la seule à reposer sur un lit, comme maîtresse des lieux. Était-elle une sorte de matrone, toute puissante au cœur de la maisonnée ? Cette position hiérarchique, bien traduite par les détails iconographiques, était-elle aussi valable à l’extérieur de l’espace domestique ?

Que penser finalement de la condition féminine au Néolithique ?

Les figurines ne sont qu’une partie de la documentation envisagée. L’art rupestre, les sépultures, la génétique livrent également d’importants éclairages sur ce point. On observe, surtout au Néolithique final (ou Chalcolithique) une nette attestation de la domination masculine. Mais la sphère féminine a aussi son propre espace. Et les catégorisations fondées sur le sexe ne sont pas forcément le reflet des comportements sociaux.