Au cours de l’Âge du bronze (2200-850 avant notre ère), le sud de la Corse se couvre d’habitats fortifiés installés sur les hauteurs, les casteddi. Le casteddu de Tappa, déjà étudié dans les années 1960 par Roger Grosjean, pionnier de la Préhistoire insulaire, a fait l’objet de nouvelles recherches entre 2020 et 2022. Ces travaux ont permis de préciser la chronologie et la fonction des différents espaces du site, avec des résultats inattendus.

Tappa est un site fortifié installé sur un massif granitique, à 60 mètres d’altitude, dans la vallée du Stabiacciu, à peu de distance du golfe de Porto-Vecchio, dans le sud-est de la Corse. Ce casteddu s’insère dans une région caractérisée par l’une des plus fortes concentrations d’occupations de hauteur (Araghju, Ceccia, Torre, Bacca, etc.) à l’échelle de l’île. Le site est fouillé par Roger Grosjean dans les années 1960 dans le cadre de ses recherches sur ce qu’il appelait « la société torréenne », soit celle des bâtisseurs de torre de l’Âge du bronze. Dans le cadre d’une réévaluation et d’une mise à jour des données des fouilles anciennes, une nouvelle mission a pu s’y développer entre 2020 et 2022 avec le soutien de la Drac de Corse et de la Collectivité de Corse.

Inventaires des structures du site

Le casteddu de Tappa est caractérisé par la présence de plusieurs constructions en pierre sèche. La partie orientale est flanquée d’une enceinte large de 2 mètres et originellement longue d’une centaine de mètres, à double parement, très caractéristique des architectures défensives corses de l’Âge du bronze. Ce mur, dont on observe qu’il a été restructuré plusieurs fois, s’appuie sur d’imposantes masses rocheuses. On suppose qu’il pouvait atteindre 3 à 4 mètres de hauteur. Au nord-ouest, un second tronçon d’enceinte présente un triple parement et un aspect en escalier. Il s’agit d’une enceinte-terrasse au sommet de laquelle les structures (nommées A, B et C) sont installées. Au sud, sur le sommet du site, une torra est particulièrement bien conservée. De plan circulaire (12,5 mètres de diamètre), elle présente une chambre centrale ronde, accessible par un couloir au nord-est. Cette pièce ouvre sur trois logettes de plain-pied. Le parement interne permet d’observer une console de plancher, sous lequel se trouvait originellement une cave prolongée par une logette. Au centre, un dispositif de calage de poteau révèle l’existence d’un couvrement médian s’apparentant à une mezzanine. L’accès à la terrasse sommitale plate se faisait par une rampe hélicoïdale située à droite du couloir, face à une niche. On suppose qu’une deuxième torra, plus petite, s’élevait sur le piton rocheux du nord du site. Malheureusement, ce monument semble avoir été détruit dès les périodes anciennes et/ou durant les années 1950, époque durant laquelle Tappa sert de carrière de granite. Dans l’espace intra-muros du casteddu, les constructions sont plus rares. On dénombre néanmoins quelques murs de terrasse ainsi qu’une structure dite D, un édifice constitué de gros blocs, dont la fonction demeure indéterminée.

Les dernières données archéologiques

Entre 2020 et 2022, les travaux se sont concentrés sur les structures A, B et C, et sur l’enceinte orientale. La structure A est un bâtiment constitué de deux épais murs collés à une corniche, définissant un espace interne allongé d’environ 24 m2. La fouille des années 1960 avait permis de dégager les couches superficielles ; les derniers travaux ont, eux, documenté les occupations anciennes, montrant que l’édifice est bâti vers 1900 avant notre ère. À cette époque, il s’agit d’un entrepôt où sont conservées des dizaines de jarres dont certaines présentent une contenance estimée à 80 litres. Quelques restes végétaux indiquent que les produits stockés incluaient notamment des glands et des féveroles – servant à la préparation de galettes, soupes, infusions, etc. (étude en cours : T. Camagny). Un grand foyer muni de banquettes était installé dans la partie centrale. On suppose qu’il servait à transformer les ressources qui étaient entreposées dans le fond de la structure : cuisson de galettes de farine, torréfaction des glands, séchage des viandes/poissons, etc. Cet atelier est alors couvert d’un toit plat. Vers 1600 avant notre ère, l’édifice est transformé en espace domestique, équipé d’un petit foyer et vraisemblablement doté d’un toit à double pente.

Kewin Peche-Quilichini, directeur du Musée de l’Alta Rocca

Alessandro Peinetti, Inrap,

Fiona Tacchini, archéologue

Article à retrouver en intégralité dans :

Archéologia n° 623 (septembre 2023)

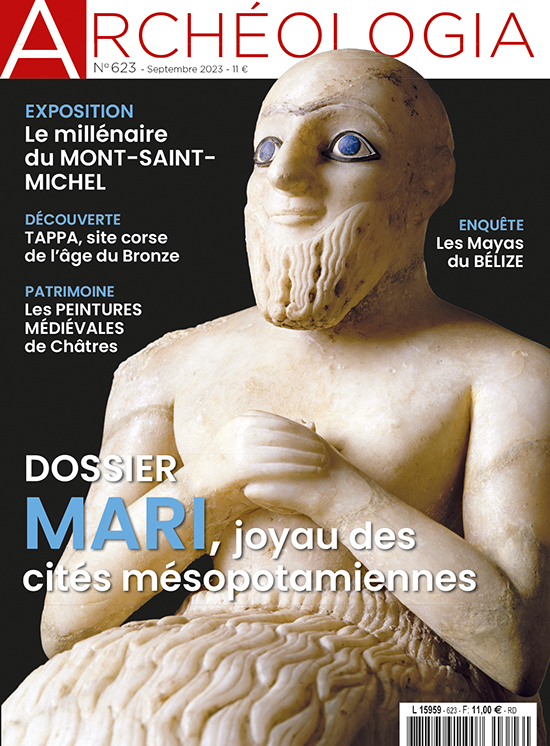

Mari, joyau des cités mésopotamiennes

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com