C’est une période méconnue de ce long Moyen Âge que nous propose d’explorer la nouvelle exposition de l’Hôtel départemental du Var. Comme à son habitude, l’institution aborde avec brio une thématique de l’ombre : l’histoire des petits-fils du flamboyant Charlemagne, ces Carolingiens des IXe et Xe siècles ainsi mis en lumière. Au fil de 150 pièces, se tournent alors les pages d’une Renaissance carolingienne cosmopolite. Parcours en images et en mots avec Isabelle Bardiès‐Fronty, conservatrice générale du patrimoine au musée national du Moyen Âge – musée de Cluny et commissaire de l’exposition.

Propos recueillis par Éléonore Fournié.

Pourquoi avoir organisé cette exposition ?

Cela correspond à une commande, dans le cadre de la politique engagée du département du Var, de proposer des expositions ambitieuses et pour autant grand public. Ses responsables ont souhaité organiser un événement sur la Lotharingie, territoire méconnu et qui n’a jamais fait l’objet d’exposition – et rarement de publication ! Nous traitons ainsi la période qui suit le règne de celui qui, depuis des siècles, prend toute la lumière, Charlemagne. À sa mort puis après celle de son fils Louis le Pieux, l’empire, conformément à la tradition carolingienne, est partagé entre les trois fils de ce dernier lors du traité de Verdun en 843.

Qu’entend‐on par Lotharingie ?

Lors du traité de Verdun, le premier fils de Louis le Pieux, Lothaire Ier (795-855), hérite d’une grande bande de terres verticale, au milieu de l’empire de son grand-père, qui va de la mer du Nord à la Provence actuelle en passant par la Meuse, le Rhin et le Rhône. Elle inclut Aix-la-Chapelle, Liège et Metz, points névralgiques de l’empire carolingien ; fils aîné, il récupère par la même occasion le titre d’empereur. Mais ce territoire va rétrécir au fil des décennies jusqu’à se contenir dans ce qui est peu ou prou la Lorraine actuelle ; en effet, Lothaire Ier meurt beaucoup plus tôt que ses deux frères, Louis le Germanique (805-876) et Charles le Chauve (823-877). Ces derniers ne vont cesser de vouloir récupérer ces terres centrales, au détriment de leurs neveux, Lothaire II (835-869), qui a hérité des régions septentrionales, Louis II dit d’Italie (825-875), qui règne sur un grand nord de cette péninsule, et Charles de Provence (845-863), sur les régions méridionales de la parcelle de leur père. Pour revenir au terme de Lotharingie, il qualifie le royaume de Lothaire II mais a été créé par les historiens, une fois que ce territoire n’existait plus, et a été divisé entre les héritiers de Lothaire II… et ses oncles ! Raconter l’histoire de ce territoire nous permet surtout de dévoiler l’exceptionnelle richesse de l’art carolingien, puisque celui-ci transcende les frontières entre les royaumes et garde une fidélité à l’esthétique du Palais de Charlemagne.

Comment se caractérise cet art carolingien ?

Plus unifié et stable que le monde mérovingien, l’empire carolingien peut se permettre d’acheter des matériaux de luxe qui viennent parfois de très loin. Charlemagne mène un certain nombre de réformes (notamment du système fiscal et de la frappe de la monnaie désormais centralisée) mais surtout cherche à christianiser davantage son empire – et cela passe par le livre. S’opèrent alors une refonte de l’écriture (la caroline) et la mise en place des ateliers (scriptoria) de confection des manuscrits et de réalisation de leur décor (enluminures, reliures, plats de couverture, tous plus superbes les uns que les autres) dans les abbayes, qui se multiplient. Son règne coïncide aussi avec l’émergence du pouvoir de Basile Ier à Constantinople, capitale de l’Empire byzantin avec qui Charlemagne entretient de bonnes relations diplomatiques, ce qui lui permet d’obtenir nombre de matériaux précieux – soies, ivoire, pierres, etc. Du point de vue artistique, on note un retour à l’antique, avec une volonté de naturalisme. Les œuvres de la seconde moitié du IXe et du Xe siècle reflètent aussi les multiples facettes de la vaste Lotharingie, traversée par des héritages divers, entre art septentrional et art méditerranéen antique, et annoncent, par leur monumentalité, l’art roman.

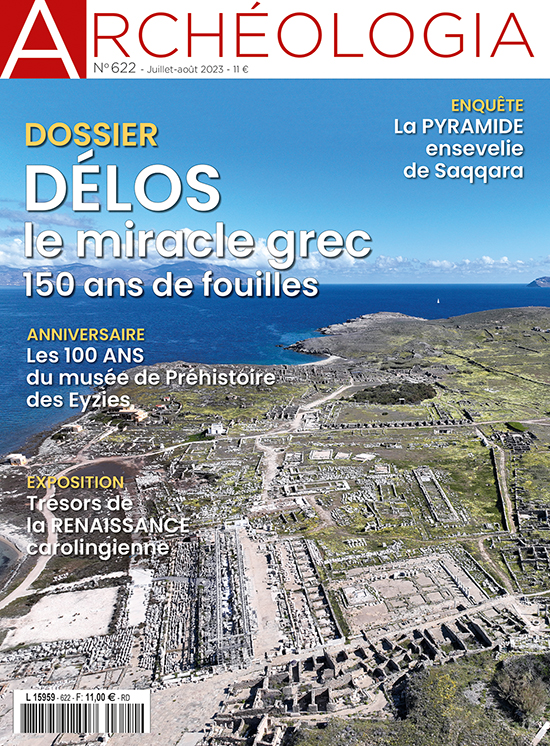

À retrouver en intégralité dans :

Archéologia n° 622 (juillet-août 2023)

Délos, le miracle grec, 150 ans de fouilles

81 p., 11 €.

À commander sur : www.archeologia-magazine.com

« Trésors de Lotharingie, l’héritage de Charlemagne »

Jusqu’au 8 octobre 2023 à l’Hôtel départemental des expositions du Var

1 boulevard Maréchal Foch, 83300 Draguignan

Tél. 04 83 95 34 08

www.hdevar.fr