En analysant des fragments du mur d’enceinte de la ville de Privernum, en Italie centrale, une équipe internationale de chercheurs (États-Unis, Suisse, Italie) a fait de nouvelles découvertes sur la composition et le processus de fabrication du béton romain. Elle livre là des clés pour comprendre son extraordinaire robustesse.

La longévité du béton romain fascine depuis longtemps. Comment le Panthéon de Rome, avec sa gigantesque coupole à caissons de 43 mètres de diamètre et bien d’autres constructions romaines qui emploient du béton – aqueducs, digues, quais, pourtant soumis à l’épreuve de l’eau, ou encore bâtiments situés dans des zones à forte activité sismique – ont-ils si bien résisté aux années ? On attribuait jusqu’ici leur robustesse à un ingrédient particulier : les pouzzolanes, scories volcaniques présentes notamment près de Pouzzoles, ville de la baie de Naples, à qui elles doivent leur nom. Le fameux traité d’architecture de Vitruve, De Architectura, écrit à la fin du Ier siècle avant notre ère, mentionnait déjà le rôle essentiel de cet adjuvant dans un béton obtenu par un mélange de granulats, de chaux et d’eau.

Le béton à la loupe

Le secret de cette exceptionnelle résistance aurait en réalité une autre cause. C’est ce qu’a découvert une équipe associant le Massachusetts Institute of Technology, l’université d’Harvard et des laboratoires italiens et suisses, qui s’est intéressée aux éléments minéraux d’un blanc brillant visibles dans le béton – des clastes de chaux –, considérés jusqu’à présent, faute de meilleure explication, comme le résultat d’un mortier de mauvaise qualité ou d’un travail bâclé. Pour Admir Masic, professeur de génie civil et environnemental au MIT, cette analyse était pourtant en décalage avec le soin qu’ont constamment apporté les Romains pour parfaire toujours plus la composition de leurs bétons.

Mélange à chaud

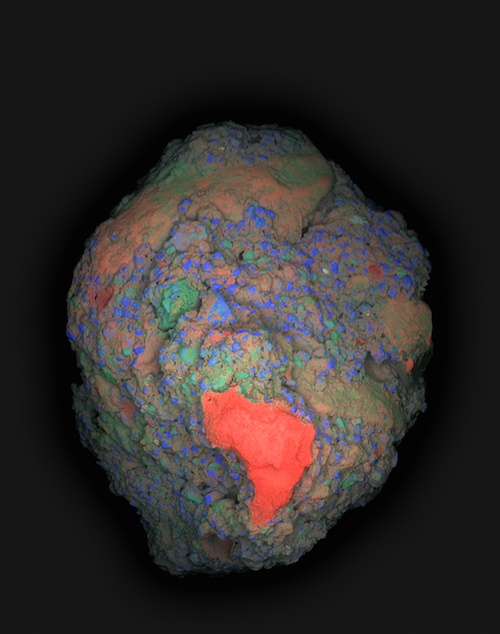

En examinant des prélèvements de murs de la ville de Privernum, dans le Latium, avec des techniques d’imagerie de pointe et notamment la spectroscopie, l’équipe internationale a établi que ces morceaux blancs étaient composés d’un carbonate de calcium qui n’avait pu se former qu’à des températures très élevées : la chaux n’était donc pas incorporée sous forme de chaux éteinte, comme on le supposait jusqu’ici, mais de chaux vive. Le mélange à chaud avait l’avantage, en plus des réactions chimiques provoquées, de raccourcir le temps de prise et de permettre donc une construction plus rapide.

Les clastes de chaux examinés se sont révélés d’une structure nanoparticulaire fragile, ce qui est paradoxalement un atout : se fracturant facilement, ils permettent à l’eau infiltrée de former une solution saturée en calcium et de recristalliser sous forme de carbonate de calcium. L’équipe a conduit des tests sur des bétons suivant, pour les uns, la composition romaine, pour les autres, la composition moderne, mais dans les deux cas mélangés à chaud, et délibérément fracturés. Deux semaines à peine après l’introduction de l’eau, les fissures avaient été comblées. Là réside la formidable capacité d’autoréparation du béton romain.

Alice Tillier-Chevallier

Pour aller plus loin : MIT News