Que savons-nous des vêtements paléolithiques ? Si leur port est suggéré par certaines Vénus ou représentations d’humains dans l’art paléolithique et que la disposition sur certains squelettes d’objets de parure dans les sépultures gravettiennes (32 000-26 000 avant le présent) montre que des ornements étaient attachés à des pantalons, des blouses et des bonnets, nous ne savons pas grand-chose de leur conception. Un article paru dans Science Advances permet de mieux la comprendre grâce à l’étude d’un os présentant de nombreuses cupules…

La fabrication de vêtements ajustés a sûrement été déterminante pour la survie des populations paléolithiques vivant dans des environnements froids.

L’invention de l’aiguille à chas

La production d’aiguilles à chas en os est vue comme la preuve archéologique la plus probante d’une production de vêtements ajustés. Mais, d’une part, cette technologie est relativement récente – les premières aiguilles en os apparaissent entre 45 000 et 35 000 ans en Sibérie et au nord de la Chine, puis il y a environ 26 000 ans en Europe – et, d’autre part, ces outils ne sont souvent pas assez robustes pour percer de manière répétée le cuir épais et semblent surtout avoir été utilisés pour coudre des sous-vêtements fins qui augmentaient les propriétés d’isolation thermique des vêtements et pour attacher des ornements sur ces derniers. Quels étaient les outils et les techniques utilisés avant cette invention majeure ? Des alènes en os ont été découvertes en Afrique australe dans des sites datés de 73 000 ans, de même que dans ceux datant de la fin de la période néandertalienne (43 000 ans) en Europe, par exemple de l’Uluzzien en Italie et du Châtelperronien en France, mais leur utilisation pour percer le cuir reste hypothétique, quoique compatible avec les traces d’usure observées.

Une plaquette à poinçonner

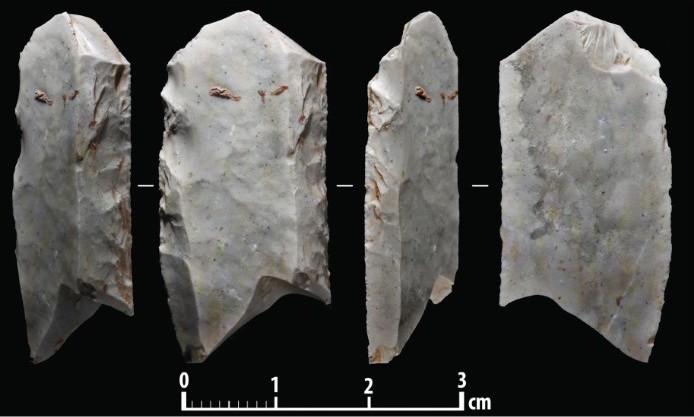

L’objet présenté dans l’article de Science Advances, un os aux nombreuses cupules, est ainsi interprété comme une plaquette pour poinçonner le cuir. Découvert en 2007 lors des fouilles de sauvetage menées sur le site de Canyars, à Gavà, près de Barcelone, il a été réalisé dans un fragment de bassin d’un grand mammifère, probablement un cheval ou un bison, et porte 28 perforations sur sa surface plane. L’analyse microscopique des marques et les expérimentations indiquent qu’elles ont été réalisées à l’aide de burins lithiques robustes, percutés à une extrémité avec un maillet, l’autre extrémité étant appuyée sur le cuir à percer. Leur disposition suggère que l’artisan préhistorique visait à produire un point linéaire composé d’au moins 10 trous équidistants séparés d’environ 5 millimètres l’un de l’autre. La surface de l’os témoigne également de cinq épisodes de perforation supplémentaires produisant chacun deux à trois trous. La morphologie, l’orientation et la disposition des perforations excluent qu’elles puissent représenter une décoration ou un dispositif permettant d’enregistrer des informations numériques.

Une technique ancestrale

Les vestiges archéologiques mis au jour sur le site, attribués à la période aurignacienne (42 000 à 33 000 ans) et datés au radiocarbone, montrent que la technique de poinçonnage était utilisée par les humains modernes vivant sur la côte est de l’Espagne il y a 39 600 ans. Nos résultats indiquent que 14 000 ans avant l’introduction des aiguilles à chas en Europe, les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique étaient capables de fabriquer des articles en cuir ajustés. Cette découverte fournit donc des informations essentielles à notre compréhension de l’évolution des techniques liées à la couture et révèle que le poinçonnage, utilisé chez des populations traditionnelles et par les cordonniers actuels pour percer des pièces en cuir épais avant de les assembler, remonte au moins au début du Paléolithique supérieur…

Luc Doyon et Francesco d’Errico

Université de Bordeaux, UMR 5199 PACEA, Centre for Early Sapiens Behaviour, Université de Bergen, Norvège

Pour aller plus loin :

DOYON L., FAURE T., SANZ M., DAURA J., CASSARD L., d’ERRICO F., 2023. « A 39,600-year-old leather punch board from Canyars, Gavà, Spain. » Science Advances. Doi : 10.1126/sciadv.adg0834