AlléUla ! Gloire à l’archéologie et à ses révélations… Le symposium qui s’est tenu à Riyad le 2 décembre dernier a présenté une riche manne de découvertes : celle de vingt années de collaboration franco-saoudienne. Au site célèbre d’Hégra (la petite sœur de Pétra en Jordanie) se sont ajoutées quatorze autres missions, venant peu à peu écrire une page nouvelle de l’archéologie : celle, insoupçonnée, de la péninsule arabique.

Au début du XXe siècle, deux pères dominicains de l’école biblique et archéologique de Jérusalem, Antonin Jaussen et Raphaël Savignac, explorent la région d’AlUla et laissent de précieuses descriptions. L’intérêt français pour l’Arabie se concrétise toutefois officiellement en 2002, lorsque débute la première mission franco-saoudienne à Hégra, dans le gouvernorat d’AlUla. Menée sous la direction de l’archéologue française Laïla Nehmé, elle a permis de nombreuses avancées dans la connaissance du site nabatéen et la chronologie de son occupation (de 500 avant notre ère à 500 après) ; elle a précisé les modes d’inhumation des défunts et offert des découvertes spectaculaires, comme celles d’un grand temple consacré au « dieu des Cieux », attesté nulle part ailleurs dans le royaume antique, ou d’un fort romain, le plus méridional de l’Empire au Proche-Orient. Mais Hégra et ses merveilles ne sont aujourd’hui que la partie émergée d’un vaste iceberg de sable et de rocs. Car depuis 2002, quatorze autres missions archéologiques se sont déroulées sur différents sites, tandis que la création de l’agence tricolore Afalula pour la mise en valeur d’AlUla en avril 2018 est venue encore renforcer cette collaboration franco-saoudienne. Le colloque tenu à Riyad le 2 décembre dernier a ainsi dressé le bilan de vingt années de recherches et montré l’ampleur des découvertes pour la connaissance la péninsule arabique – jusqu’alors terra incognita ou presque de l’archéologie. Le royaume saoudien, avec une superficie de plus de 2 millions de mètres carrés, y occupe une place royale.

Un passé préhistorique ressurgi

Bordée par la mer Rouge, la mer d’Arabie et le golfe persique, stratégiquement située entre l’Afrique à l’ouest, l’Asie centrale à l’est et les confins du pourtour méditerranéen au nord, la péninsule arabique a été un carrefour prospère, sillonné par les routes caravanières de l’encens et d’autres denrées, dont Hégra et le royaume nabatéen témoignent de l’âge d’or durant l’Antiquité. Mais son passé commence dès la Préhistoire. Pendant des décennies, explique Ingrid Périssé, directrice de l’archéologie et du patrimoine d’Afalula, l’Arabie a été considérée comme une terre inhabitée, vierge de toute trace humaine, probablement à cause de son aridité inhospitalière. Or, les missions de la région de Dûmat al-Jandal ou du site d’al-Bad (identifié aujourd’hui comme la terre biblique de Madiân où Moïse aurait eu la révélation du Buisson ardent) ont révélé des traces d’occupation dès le Paléolithique ancien. Dans la vallée d’al-Kharj, avec une cinquantaine de sites recensés, cette occupation s’intensifie au Paléolithique moyen (200 000- 40 000 avant notre ère). Puis, au Néolithique (8000- 3500/2500 avant notre ère), apparaît un mode de vie pastoral, avec des occupations permanentes ou semi-permanentes (Kilwa, Fardat al-Fâw, al-Bad) et la naissance de nouvelles pratiques funéraires, caractérisées par des constructions mégalithiques que l’on trouve sur les plateaux basaltiques autour d’Hégra et sur l’ensemble du territoire d’AlUla.

Les desert kites saoudiens et le Camel site

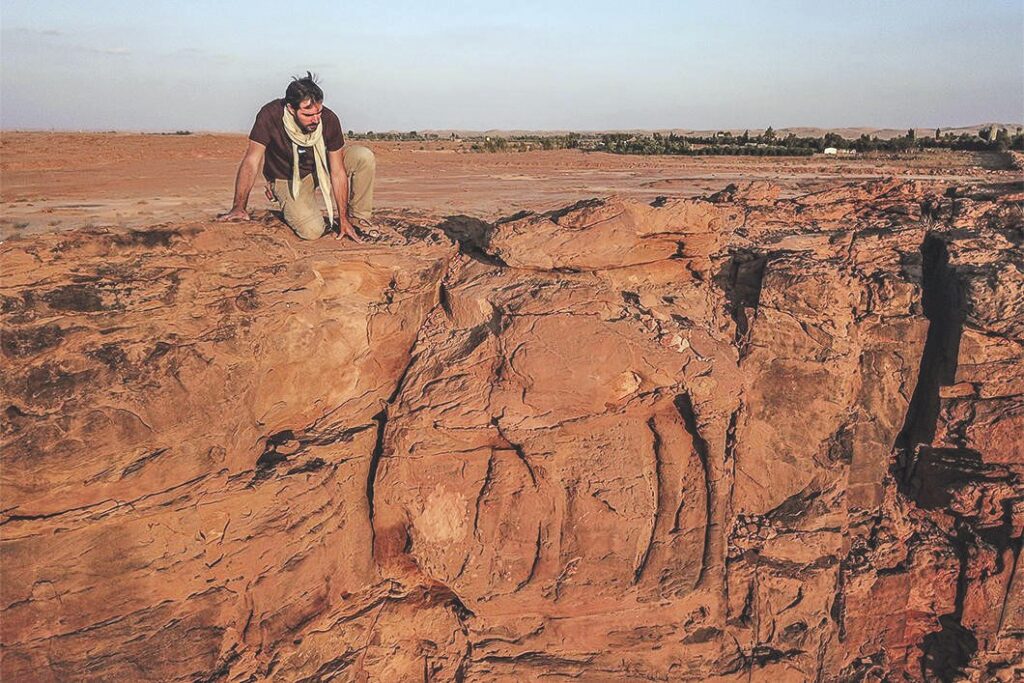

De ce passé préhistorique resurgi, trois sites néolithiques fascinent particulièrement. À Ithrâ et Khaybar, l’archéologie satellitaire a montré la présence de ces fameux desert kites – dont on a recensé la présence par milliers en Asie centrale et au Proche-Orient, mais dont on ignorait encore l’existence en Arabie saoudite. Au sol, des alignements de pierres de très faible hauteur guidaient les gazelles vers des fosses servant de pièges ; vus du ciel, ces murets forment le dessin d’un cerf-volant qui leur a valu leur appellation. La mission à Ithrâ s’est déroulée en 2021 ; celle de Khaybar, initiée en 2020 s’achèvera en 2024. Au nord du royaume, le Camel site, étudié depuis 2016, a apporté aussi son lot de révélations et d’interrogations. Sa datation, que l’on pensait contemporaine des caravanes de dromadaires du Sîq de Petra, a été avancée par des études scientifiques pluridisciplinaires au VIe millénaire avant notre ère, soit près de 5000 ans avant la domestication du dromadaire. Répartis sur trois éperons rocheux isolés et visibles au loin dans le désert, ses panneaux sculptés en haut et bas-reliefs représentent des dromadaires à taille réelle et des équidés, peut-être des ânes sauvages. L’hypothèse avancée par l’archéologue Guillaume Charloux, est celle d’un sanctuaire sacré, hymne à une faune encore sauvage. L’Arabie saoudite abrite l’une des plus grandes densités de pétroglyphes au monde, concentrés en particulier sur le site de Himà, au sud du royaume : une étonnante variété d’animaux y est représentée, ainsi que des scènes mystérieuses, avec des personnages hiératiques. Objet également d’une mission franco-saoudienne depuis 2003, classé il y a deux ans au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, Himà abrite aussi des milliers de graffitis et un nombre important d’inscriptions historiques exceptionnelles.

Vers l’Arabie prospère de l’Antiquité

À l’âge du Bronze (3500-1300 avant notre ère), caractérisé dans tout le Proche-Orient par un phénomène d’urbanisation, le phénomène de sédentarisation des oasis s’intensifie dans la péninsule et s’accentue encore à l’âge du Fer (environ 1300- 300 avant notre ère), grâce à la domestication du dromadaire et la mise en place d’une agriculture irriguée par un système de canaux souterrains (qanats) et de puits. C’est aussi de cette époque que date l’apparition d’écritures liées à des dialectes locaux, tels que le dadanitique à Dadan ou le sudarabique dans les îles de Farāsan. Dès l’âge du Bronze, une architecture monumentale se développe dans les oasis, à l’exemple des nombreux vestiges découverts, comme ceux d’Ithrâ et de Khaybar, où une muraille de trois mètres de haut, en cours de datation, courrait sur plus de vingt-deux kilomètres. À l’aube de l’Antiquité, le paysage humain de la péninsule est ainsi solidement planté. Les peuples d’Arabie vont alors profiter des grands bouleversements nés de la conquête d’Alexandre (IVe siècle avant notre ère), de l’effondrement de son empire et de la modification des équilibres géopolitiques qui s’ensuivent. Les nouvelles possibilités d’échanges et de commerce permettent l’éclosion de royaumes prospères. Le plus célèbre d’entre eux est bien sûr le royaume nabatéen – dont la capitale Pétra est située dans l’actuelle Jordanie, mais qui s’étendait au nord-ouest de la péninsule aux sites de al-Bad’, Dûmat al-Jandal et Hégra. Le recensement systématique d’inscriptions datées entre le IIIe et le VIe siècle montre que l’alphabet arabe est né au cœur de cette péninsule arabique, issu du nabatéen et non du syriaque comme on le croyait jusqu’alors.

Les routes caravanières et les débuts de l’Islam

Ces routes caravanières partaient de Himà au sud ; celle de l’ouest, longeait la mer Rouge et rejoignait l’oasis d’AlUla, pour ensuite bifurquer soit vers Aqaba et le Levant, soit vers Dûmat al-Jandal et la Mésopotamie ; les Romains la doublèrent d’une voie maritime en mer Rouge et établirent encore plus au sud un camp militaire dans les îles Farāsan, fouillées elles aussi par une mission franco-saoudienne. Une autre route passait plus au centre par Qaryat al-Fâw pour gagner l’Arabie centrale, puis la Mésopotamie. Ce sont ces mêmes routes qui permettent la diffusion de l’Islam au VIIe siècle, complétées par de nouveaux accès vers La Mecque et Médine. Les missions franco-saoudiennes ont non seulement mis au jour les traces de ces premiers temps de l’Islam et montré la continuité d’occupation, mais aussi soulevé un peu du voile de la « jâhilîya », de cette ignorance humaine, qui, dans le Coran, précède les débuts de l’Islam, et, en archéologie, une antiquité tardive très peu connue. Le site de Dadan, non loin d’Hégra dans la vallée d’AlUla, est, à cet égard, particulièrement intéressant.

Dadan, de l’archéologie de la Bible…

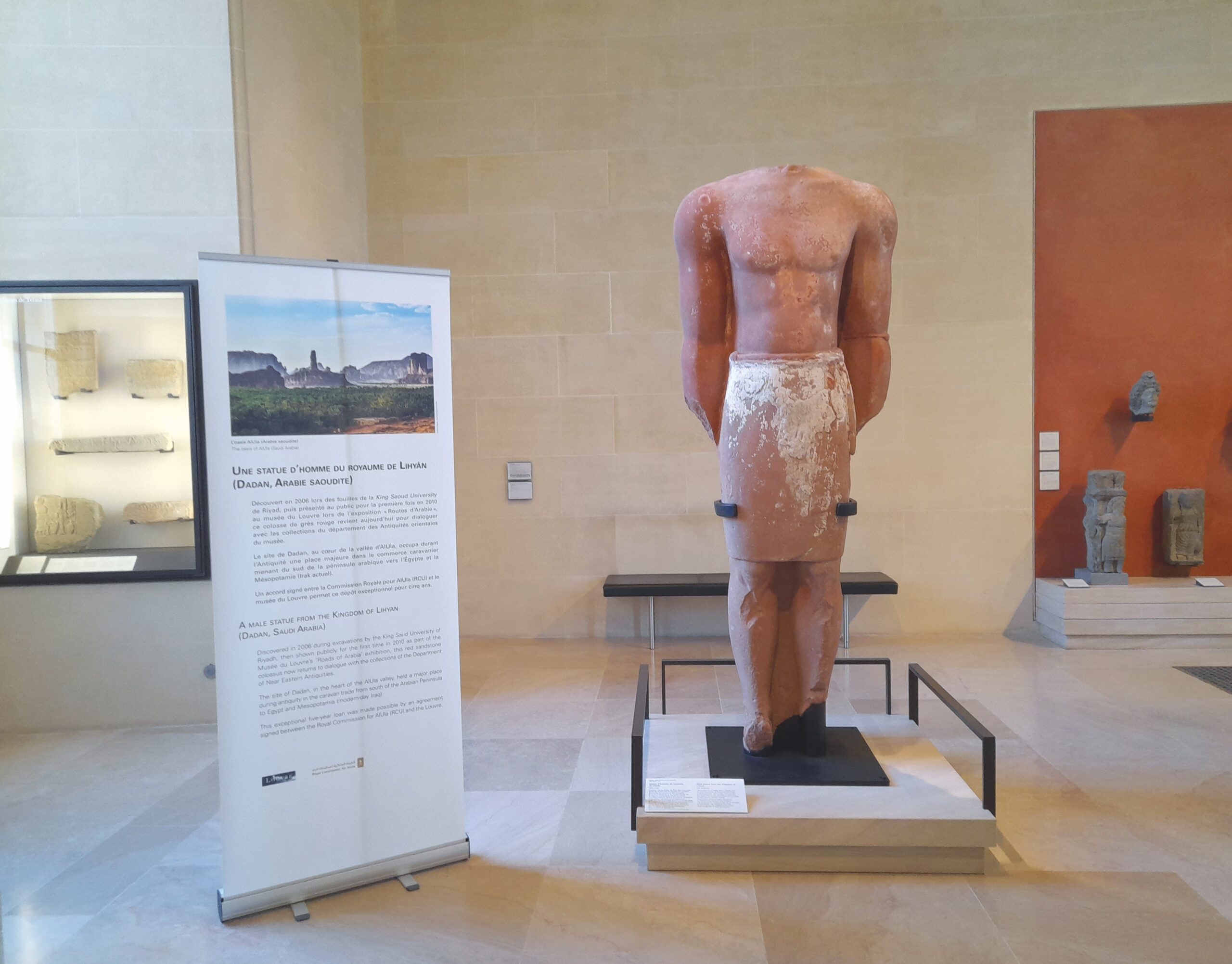

Identifiée par Jaussen et Savignac comme la Dédan biblique, dont l’Ancien Testament fait l’une des principales villes caravanières d’Arabie, documentée par des centaines d’inscriptions en dadanitique (la langue locale), c’est d’abord le siège de deux royaumes successifs : le royaume oasien de Dadan dans la première moitié du 1er millénaire av. J.-C., puis le vaste royaume tribal de Lihyān dans la seconde moitié du millénaire. Le grand public connaît ce dernier à travers le dépôt au Louvre, par la Commission royale pour AlUla (RCU) en septembre 2022, d’un spectaculaire colosse de plus de deux mètres de haut. Fouillé de 2003 à 2019 par le département d’archéologie de l’Université du roi Saoud, Dadan fait l’objet depuis 2020, sous l’égide du CNRS pour le compte de l’agence Afalula, d’un nouveau programme archéologique. Il a permis de réévaluer la chronologie du site et son étendue. Parmi les découvertes, figurent un large sanctuaire urbain (milieu du 2e millénaire – fin du premier millénaire avant notre ère), totalement inconnu avant la reprise des fouilles, ou encore, au pied de la falaise, un sanctuaire funéraire (dernier tiers du 1er millénaire avant notre ère), celui, sans doute, d’un personnage important du royaume de Lihyān.

… aux premières révélations de la période préislamique

En périphérie de cette ville antique, au sud, les travaux de la mission ont révélé la persistance d’une occupation du site jusqu’à la période islamique : les ruines d’un village avec, en particulier, la présence d’un petit bâtiment fortifié comprenant plusieurs phases d’occupation de la fin du IIe siècle au début du VIIe siècle environ. Doté d’un bassin et de canalisations, de plusieurs pièces d’habitation et d’une cour, c’était vraisemblablement la résidence d’un chef ou d’un notable. Le matériel retrouvé – des perles, des objets en cornaline, des épingles à cheveux et autres petits objets raffinés – montre en effet qu’il ne s’agissait pas d’un bâtiment militaire. On y remarque aussi l’absence totale de restes de caprinés et camélidés, dont l’archéozoologie a pourtant relevé la présence abondante partout ailleurs sur le site. Cette particularité suggère l’hypothèse de tabous alimentaires et d’une occupation juive ou chrétienne. La fouille à venir du village tout autour devrait donc apporter des indices précieux pour la connaissance du site. « Dadan constitue ainsi, une fenêtre archéologique exceptionnelle, souligne Jérôme Rohmer, chargé de recherche au CNRS, pour la connaissance de cette Antiquité tardive dans la péninsule, appréhendée jusqu’alors à travers des sources islamiques en offrant une vision biaisée ».

Suite au prochain anniversaire de la coopération franco-saoudienne, car sur les quinze missions initiées depuis 2002, dix se poursuivent encore…

Jeanne Faton

Pour aller plus loin :

Dossiers d’Archéologie n° 407

L’art rupestre en Arabie

80 p., 12 €.

À commander sur : www.dossiers-archeologie.com

Pour aller plus loin :

Dossiers d’Archéologie n° 386

Pétra et le royaume nabatéen

80 p., 12 €.

À commander sur : www.dossiers-archeologie.com

Symposium organisé le 2 décembre 2022 organisé par le ministère de la Culture du Royaume d’Arabie saoudite, la commission royale pour AlUla, l’agence Afalula et l’ambassade de France en Arabie saoudite.

De nombreux articles sur l’Arabie sont disponibles sur le site du CNRS : www.cnrs.fr