C’est en juillet 1840, à la Villa Médicis, qu’Ingres fit la connaissance du vicomte Joseph Othenin d’Haussonville et de son épouse. D’Haussonville était alors chargé d’affaires à l’ambassade de France à Naples. Louise d’Haussonville, qu’il avait épousée en 1836, fit, sans nul doute, impression au peintre.

Née princesse de Broglie, elle était l’arrière-petite-fille d’un ministre fameux de Louis XVI, Jacques Necker, et la petite-fille de l’une des femmes de lettres les plus célèbres de son temps, Germaine de Staël. Son père, le duc de Broglie, avait été ministre (de l’Instruction publique et des Cultes en 1830, puis des Affaires étrangères en 1832-1834, avant de devenir président du Conseil entre 1835 et 1836) durant la monarchie de Juillet. Évoluant dans un milieu brillant, cultivée, Louise était, en outre, fort jolie. Caressant, depuis 1838, l’idée de commander l’effigie de son épouse à l’Allemand Franz Xaver Winterhalter, portraitiste mondain de haut vol (et peintre des effigies officielles de la famille d’Orléans), d’Haussonville – et probablement le futur modèle – lui préférèrent finalement Ingres dont ils avaient pu admirer la Stratonice dans son atelier romain1.

« [Il] faut que M. Ingres soit amoureux de vous pour vous avoir peinte ainsi »

De retour à Paris en 1841, Ingres, qui était, pour sa plus grande exaspération, assailli de commandes de portraits, reçut l’année suivante celle d’une effigie de Louise d’Haussonville qu’il ne put décliner. Plusieurs séances de pose eurent lieu au cours du mois de mai 1842. Retardé, le peintre acheva son œuvre, minutieusement préparée et exécutée, trois ans plus tard seulement. Il se montra, comme à l’accoutumée, angoissé par la réception d’un tableau qui portait cependant tous les signes de son génie. Le portrait, d’abord exposé dans son atelier à l’Institut, fut fort bien reçu. Thiers aurait déclaré à la comtesse, qui l’avait accompagné : « [Il] faut que M. Ingres soit amoureux de vous pour vous avoir peinte ainsi ».

Une extraordinaire nature morte

Transporté dans un décor cossu incluant un dispositif spéculaire, procédé utilisé de bonne heure par Ingres dans son œuvre de portraitiste et mettant ici en valeur la coiffure compliquée de Mme d’Haussonville et une nuque qui retint l’attention de Flaubert, le modèle avec sa pose méditative renvoyait évidemment à celle de Stratonice. Cette posture, elle-même calquée sur des modèles antiques, passait pour illustrer, de manière paradigmatique, la notion de pudeur. Portrait sublime dialoguant avec la peinture d’histoire, ayant, en outre, donné prétexte à l’une des plus remarquables natures mortes de toute l’œuvre d’Ingres, cette effigie, demeurée dans la famille du modèle jusqu’à son acquisition en Suisse par le marchand Wildenstein en 1926 puis par la Frick Collection dès l’année suivante, compte parmi les plus parfaites réalisations du peintre (et parmi les plus regrettables pertes pour les collections publiques françaises…).

Alexis Merle du Bourg

1 Dans son manuscrit du Voyage à Rome en 1840, Louise d’Haussonville commentera : « C’est assurément l’un des plus beaux tableaux de l’école moderne. La composition rappelle la peinture d’Herculanum, les tableaux du Poussin. »

Article à retrouver dans :

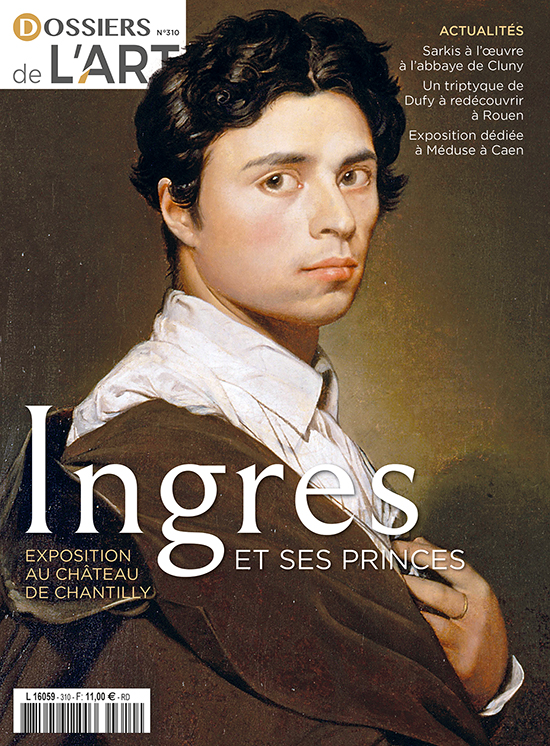

Dossiers de l’Art n° 310

Ingres et ses princes

82 p., 11 €.

À commander sur : www.dossiers-art.com

« Ingres. L’artiste et ses princes »

Jusqu’au 1er octobre 2023 au château de Chantilly

Salle du Jeu de Paume, 60500 Chantilly

Tél. 03 44 27 31 80

www.chateaudechantilly.fr

Catalogue, coédition château de Chantilly / In Fine éditions d’art, 288 p., 34 €.